進まぬ価格転嫁、下請業者の悲鳴 求められる「パートナーシップ構築宣言」の実効性

原油高や円安、人件費高騰などの「コストプッシュ」を背景に、物価上昇が続いている。

原価上昇に伴うコスト増加分をどこが負担するかはサプライチェーン上の大きな問題だ。価格維持への「自社努力」という言葉が散見されるが、すでに原価の上昇幅は企業努力だけで吸収できる範囲を超えている。

多くの企業で適正な価格転嫁が急務になっているにもかかわらず、思うように進んでいない。その背景には、1社ごとの単純な値上げでは済まない複層的な課題が見えてくる。

流通大手はPB価格を据え置くが…

東京商工リサーチ(TSR)の調査では、2022年に入り、大手飲食店の4割以上が価格改定を実施した。他業種でも原価高騰で値上げが進むが、大手量販店が一部品目を除くPB(プライベート・ブランド)の価格据え置きを発表したことも話題となった。

消費者にはありがたい価格据え置きだが、原油高や円安、人件費高騰などを背景にした原価上昇は例外なくすべての業界に影響を与えている。こうした状況下では、数量減少などで提供水準を下げず、小売価格を維持するには経費削減か仕入コスト維持(削減)か、2つのどちらかが最低限必要だ。

大手量販店などでは、スケールメリットを活かした発注、物流の効率化で経費削減が進んでいる。しかし、価格据え置きを可能にしているのは、仕入コストの上昇を回避している影響も大きい。

PB製品を大手量販店に納入する食品メーカーからは「(大手企業は)自社努力と言うが、実際には下請の納入業者が負担を被っているケースも多い」との声もあがる。

親事業者による圧力と業界内の温度差

背景には、親事業者と下請業者間における縦の力関係がある。

一部の企業が発注者との価格交渉に動いても、他の企業が追従しなければ、親事業者は値上げしない仕入先に変更すれば済む。契約解除や契約先変更の示唆が、値上げを認めない親事業者からの実質的な圧力となる構図だ。

加えて、下請業者間での横並び意識も事態を深刻にしている。

下請業者のなかでもシェアの大きい先が率先して値上げ交渉を行わないと、中堅以下の業者は価格転嫁の交渉に入ることも難しい。また、コストアップは体力の乏しい中小企業への影響が大きく、大手の価格転嫁を待っていられない現実もある。

消費者への転嫁の難しさ

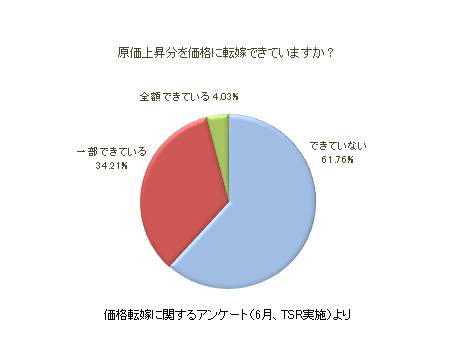

6月にTSRが実施した企業アンケートでは、原価上昇分を「価格転嫁できていない」企業が全体の6割(61.7%)を占めた。

また、6月24日に総務省が発表した5月の「消費者物価指数」は、2カ月連続で前年同月比2.5%上昇した。一方、日銀が6月10日に公表した5月の「企業物価指数」は前年同月比9.1%の上昇で、消費者物価指数の上昇値を大幅に上回る。

こうした数字からも、消費者に対する価格転嫁を抑え、サプライチェーン間でのコスト吸収を進める企業の動向が見て取れる。

可処分所得が伸び悩むなか、値上げに対する消費者の抵抗感は根強い。簡単には価格改定を行えないという小売業者側の事情だ。

ある寝具メーカーからは「小売店は店頭での販売価格を決めたうえで、仕入価格の交渉を行っている。消費者に購入されやすい価格帯が設定されており、その範囲内に収まる価格でなければ(納入を)認めてもらえない」と切実な声もある。実際に数十年単位で小売価格が変動していない商材もあり、下請業者の多くにはこれ以上の経費削減の余地は残っていないのかもしれない。

「パートナーシップ構築宣言」の実効性

公正取引委員会は2022年1月26日、「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」を改正し、「労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引は、下請法上の禁止事項である『買いたたき』に該当するおそれがある」ことを明確に示した。下請法に違反すると書面調査や立ち入り調査が行われることがあり、行政指導や是正勧告により企業名の公表を受けることもある。

だが、すべての業界や企業へそれらの周知が進んでいるとは言い難く、取り組みは道半ばだ。

中小企業庁も、岸田政権の掲げる「成長と分配の好循環」における中小企業の賃上げを目指し、下請事業者の取引環境の改善に向けた「パートナーシップ構築宣言」を推進している。

パートナーシップ構築宣言は、サプライチェーンの連携・共存共栄を図るため、発注者である親事業者と下請業者の間で、新たなパートナーシップを構築することを目的に創設された制度だ。

宣言企業はリスト化され、専用のポータルサイトにも掲載されている。宣言登録数は8月8日現在で1万2,225社を数える。

大手量販店のなかにも、パートナーシップ構築宣言をすでに宣言済みの企業は少なくない。しかし、TSRが実施した企業アンケート(自由回答欄)では、宣言済みにもかかわらず「価格交渉に応じない親事業者」の実態が、下請業者から複数寄せられている。

コスト上昇と価格転嫁の間で板挟みになる中小企業の叫びのなかにはパートナーシップ構築宣言が形骸化していると憤る声もある。

中小企業庁の担当者は、TSRの取材に対して「実際にこれまでにパートナーシップ構築宣言の掲載を取りやめになったケースはある。宣言企業や下請業者に対する調査を今後実施して状況を確認し、宣言の実効性を高める取り組みを進めていく」と語る。「ポーズとして宣言した」だけの企業への対処は、コストアップに苦しむ中小企業のためにも急務だ。

多くの事業者にとって、価格転嫁は優先度の高い課題だ。形式上でなく、実効性のある取り組みこそ、中小企業の事業活性化への第一歩でもある。

賃上げが進まず、物価上昇がじりじりと消費者への負担を増している。だが、価格転嫁は言葉でいうほど容易ではない。一方で、企業の収益回復は賃上げの原資でもある。

企業が急激な物価上昇を乗り切るには、サプライチェーンの各段階での適正な価格転嫁が欠かせない。そして、それを支える消費者の購買力も必要だ。1社の努力に頼るのでなく、官民協力による社会全体の後押しと業界構造、意識の変革が急がれる。