コロナ追い風のドラッグストア、市場拡大続くも「値上げ」への不安

コロナ禍での数少ない好調業種だったドラッグストア業界。マスク不足が社会問題に発展した当初、ドラッグストアには数少ないマスクを求めて開店前から行列ができた。また、風評から紙製品の買い占め騒動が起こり、商品の陳列棚からトイレットペーパーが消えた事もあった。

品不足は次第に解消したが、その後も消費者の衛生意識は高く、マスクや消毒液などの需要は根強い。コロナ禍を追い風に成長をたどったドラッグストアは、地域の社会インフラとしての存在感も高めている。

10年で市場が2倍増、ドラッグストア売上高は百貨店を大きく引き離す

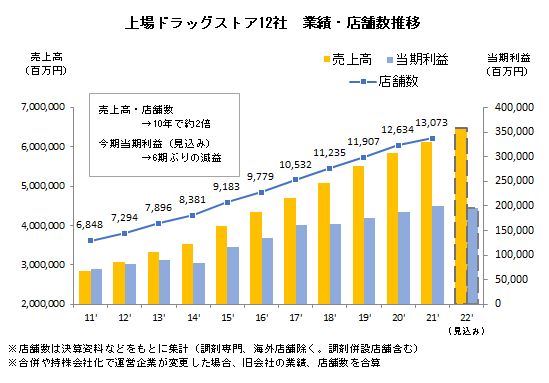

上場するドラッグストア12社の10年間の業績推移をみると、コロナ前から市場拡大していたことがわかる。上場12社の業績は、2011年度の売上高合計が2兆8,542億円だったが、2021年度は6兆1,271億円と2.1倍に増加した。 ちなみに、全国の主要百貨店(70社)の直近決算の売上高合計は、約4兆1,000億円(TSR調べ)だ。市場規模や1社あたりの収益力でも、ドラッグストアはかつて流通業のトップに君臨した百貨店を大きくしのぐ。

ドラッグストア市場の成長は、各社がスケールメリットを求めて多店舗化を進め、衣食住に関わるあらゆる商品に品揃えを広げた点にある。

上場12社の店舗数は、10年で6,878店から1万3,073社へ、売上高と同様に約2倍に増えた(調剤専門薬局と海外店舗除く、調剤併設店舗を含む)。平均して年間約620店のドラッグストアが新規オープンしている。この10年間、毎日2店舗が日本のどこかでオープンした計算になる。

大手による積極的なM&A戦略も店舗網の拡大に寄与した。中堅チェーンなどが大手の傘下に入り、複数の店舗ブランドを持つグループも少なくない。

「ドラッグストア」とはもはや名ばかりで、医薬品だけでなく、化粧品や日用品、飲食料品まで日常生活に必要なものはだいたい揃う。しかも、多くがディスカウント価格という安値を前面に打ち出している。

店舗増加率トップは「ゲンキー」

大手12社のうち、10年間での店舗数の増加率が最も高いのは北陸、東海地区中心にフード&ドラッグ「ゲンキー」を運営するGenky DrugStores(福井県坂井市、東証プライム)だ。10年間で75店から343店(2021年6月末時点)と4.5倍に増えた。

店舗は福井、石川、岐阜、愛知、滋賀の5県で展開。地域シェアを高める徹底したドミナント戦略で成長してきた。

「ゲンキー」は食品の取り扱いが大きいことでも知られる。2021年6月期連結決算の商品別売上高は、食品の構成比が65.4%にのぼり、医薬品は9.6%と1割を下回っている。同社に限らず、多くのドラッグストアが医薬品以外、特に食品の販売比率を高めて規模を拡大させた。

また、近年は調剤併設型のドラッグストアに力を注ぐ企業も多い。薬剤師不足が深刻という声も聞かれるが、医療ニーズと生活必需品を両立させるドラッグストアは、コンビニと並んで地域の社会的インフラとしても認知されつつある。

ドラッグストア、今期は6年ぶりの減益予想

一方で、業界が今後避けて通れないのは、オーバーストアと利益確保の問題だ。

ロードサイドにはわずかな距離のあいだに大型店舗が軒を連ね、都市圏では駅周辺に複数のドラッグストアが乱立する光景が珍しくない。商品構成や買い回りでの差別化には限界があり、ポイントサービスによる還元や、目玉商品など価格競争での顧客の囲い込みが焦点となってくる。

この熾烈な競争に暗い影を落とすのが値上げの動きだ。原材料の高騰からメーカーは相次いで価格転嫁に踏み切っている。「値上げ」の波が押し寄せるなか、ドラッグストアがコストアップと価格競争との板挟みに苦慮するのは想像に難くない。

これを裏付けるように、上場12社の今期の業績予想は、売上高こそ前期比5.7%増だが、最終利益はマイナス1.5%と、6年ぶりの前期割れを見込んでいる。

値上げで消費の落ち込みが広がると、さらに業績を下振れさせる可能性もある。

2021年10月、売上高で業界6位(2020年度)のマツモトキヨシホールディングスと、同7位(同)のココカラファインが経営統合し、マツキヨココカラ&カンパニーとなった。合併により今期の連結売上高は約9,500億円を予想している。トップのウエルシアホールディングス(今期予想1兆1,100億円)、ツルハホールディングス(同9,560億円)に次ぐ規模で、売上1兆円クラスの企業が3社誕生する。

大手同士の合併は業界地図を塗り替え、同時に各社の次の一手にも注目が集まっている。折しも値上げの逆風下、コストアップを吸収する戦略が必要になる。定石としては販路拡大と大量仕入による単価抑制だ。

コロナ禍で市場は成長を続け、群雄割拠するドラッグストアだが、値上げの先に待ち構えているのは新たな再編かもしれない。

【上場ドラッグストア12社】カワチ薬品,マツキヨココカラ&カンパニー,ウエルシアホールディングス,クリエイトSDホールディングス,コスモス薬品,ツルハホールディングス,サツドラホールディングス,クスリのアオキホールディングス,スギホールディングス,薬王堂ホールディングス,Genky DrugStores,サンドラッグ