コストアップでの業績下振れ 3カ月で上場181社が開示 ~ 2022年3月~5月 上場企業「コストアップによる業績影響」調査 ~

ロシアによるウクライナ侵攻、エネルギー価格の高騰に円安進行。稀にみる原材料価格や物流コストなどの上昇が、上場企業の業績下振れを加速している。

2022年3月1日から5月31日までの3カ月間に従来業績予想の修正や差異などを公表した上場企業のうち、様々なコストアップが業績を押し下げたと公表した企業は181社だった。引き下げられた営業損益のマイナス合計は1,794億3,300万円に達した。

下方修正額の最大は、ANAホールディングス(東証プライム、2022年3月期連結決算)で、燃料価格高騰の影響を理由に営業損益を500億円下方修正した。

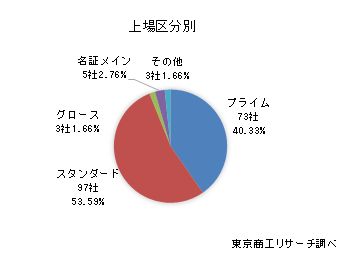

181社のうち、売上高500億円未満が114社(構成比62.9%)と約6割を占めたが、このうち同100億円未満が38社(同20.9%)だった。また、上場区分別では、大手中心の東証プライム(73社)より、中堅や新興が多い東証スタンダード(97社)が多かった。経営基盤が強固な大手より、中堅・新興の企業ほど今回のコストアップの影響を強く受けているようだ。

コストアップを受けて、川上産業から川下産業に至るまで価格転嫁の値上げが広がっている。だが、価格転嫁の波に乗り遅れた企業はコスト上昇分を自社負担せざるを得ない。下請構造やシェア争いのなかで、上場企業でも競争力が弱い中堅や新興企業ほど厳しい状況に陥っている。

- ※2022年3月~5月に「業績予想の修正」や「従来予想と実績との差異」などの適時開示で業績修正を開示した上場企業のうち、原材料価格やエネルギー価格の上昇により、コストアップの影響があったとする181社を抽出し、集計した。

営業損益の下方修正、最大はANAホールディングス

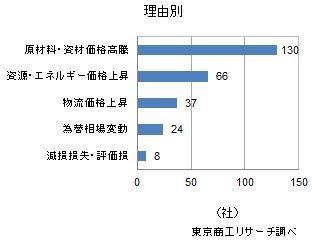

コストアップの理由別では、最多は「原材料・資材価格高騰」の130社(構成比71.8%)で、約7割を占めた。以下、「資源・エネルギー価格上昇」の66社(同36.4%)、「物流価格上昇」の37社(同20.4%)の順。 原油価格の高騰が、燃料代だけでなく原材料価格にも幅広く広がり、1社で複数の理由を挙げるケースが多い。「為替相場変動」の24社(同13.2%)は、円安進行による仕入価格の上昇や為替差損の計上などを下振れ要因としている。

営業損益の下方修正額の最大は、航空大手のANAホールディングス(東証プライム、2022年3月期決算)で、燃料価格高騰の影響等で収入の落ち込みをカバーできず500億円のマイナスとなった。一方、日本航空(東証プライム)は「燃油ヘッジ取引等により2022年3月期業績への影響は限定的」として回避した。

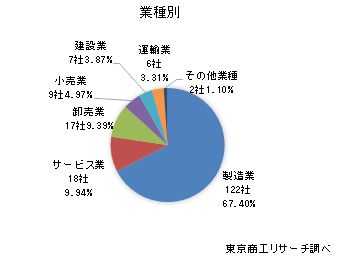

業種別 製造業が約7割に迫る

業種別の最多は、製造業の122社(構成比67.4%)で約7割に迫った。企業数が多いうえに原材料・資材価格、物流コストの高騰などがあらゆる製造現場に広がり、影響を受けた。

次いで、サービス業の18社(同9.9%)で、大手電力会社やガス会社などが、エネルギー価格の上昇を吸収できず損失を広げるケース。卸売業の17社(同9.3%)は、輸入比率が高い内需企業が多く、物流コスト上昇に加え、円安進行による仕入価格の上昇が打撃となった。

売上高別 500億円未満が約6割

181社の年間売上高(連結決算)を分類すると、最多は売上高100億円以上500億円未満の76社(構成比41.9%)、次いで100億円未満の38社(同20.9%)、500億円以上1,000億円未満が31社(同17.1%)と続く。

売上高500億円未満が114社(構成比62.9%)と約6割を占めた。影響を開示した企業は、売上高が低いレンジに集中しており、上場企業でも中堅以下のクラスほど、コストアップの悪影響が強いようだ。

上場区分別 東証スタンダードが最多

最多は東証スタンダードの97社(構成比53.5%)で、半数を超えた。次いで東証プライムが73社(同40.3%)、名証メインが5社(同2.7%)と続く。

大手が多い東証プライムの企業数1,838社に対し、中堅・新興が多い東証スタンダードは1,464社と374社少ない(4月4日時点)。しかし、コストアップで下振れした企業の比率は逆転しており、ここでも中堅・新興が悪影響を受けている状況が浮き彫りになっている。

消費財から生産財まで、モノの「値上げ」が広がっている。今回の物価高は、資源高だけでなく、円安加速も大きな要因で、製造業からサービス業、小売業、建設業など、あらゆる業種にコストアップの波が押し寄せている。

上場企業の決算は円安の恩恵が大きい大手の輸出産業を中心に、円安進行で販売価格が上昇、外貨建て資産価値の上昇などが寄与して好決算が相次いだ。総合商社などでも、資源高を追い風に好業績が続出した。同時に、「値上げ」に成功して価格転嫁を進めた企業はコストを吸収し、売上増を業績向上に繋げたケースも多い。

ただ、上場企業でも規模別では中堅クラスほど劣勢に立たされ、特に円安がマイナスに作用した内需型企業は厳しい経営環境に直面している。

コロナ禍の影響に加え、ロシアのウクライナ侵攻が収束のめどが立たず、コストアップが深刻な経営課題となっている。こうした状況が長期化すれば、企業業績の二極化はさらに拡大する可能性が高まっている。