約7割が「価格転嫁できていない」、サービス業で高位 = 価格転嫁に関するアンケート調査

原油高や原材料価格の上昇、円安進行などのコストアップが企業経営を直撃するなか、「価格転嫁できていない」企業は約7割(構成比68.6%)に達することがわかった。販売やサービス提供の価格への転嫁に苦心する企業が多い実態が浮き彫りになった。

東京商工リサーチは4月1日~11日にかけて、原油・原材料価格が高騰する中で価格転嫁に関するアンケート調査を実施した。それによると、コスト吸収(バッファ)について、16.9%の企業が現状より10%以下のコスト上昇で、営業赤字に転落すると回答した。規模別では、大企業(資本金1億円以上)が13.1%に対し、中小企業は17.3%で、企業規模が小さいほどコスト増が経営の負担になりやすい構図を示している。一方、 29.0%の企業が「すでに赤字」と回答した。

価格転嫁が進まず赤字が続くと事業継続が危ぶまれる事態に陥りかねない。為替相場やロシアのウクライナ侵攻など国際情勢の先行きが不透明だけに、価格転嫁が緊急の課題に浮上している。

- ※本調査は、2022年4月1日~11日にインターネットによるアンケート調査を実施し、有効回答3,900社を集計・分析した。

資本金1億円以上を大企業、1億円未満(個人企業等を含む)を中小企業と定義した。

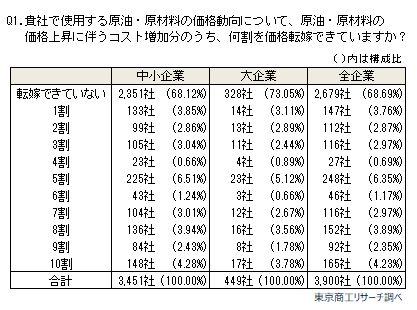

Q1.貴社で使用する原油・原材料の価格動向について、原油・原材料の価格上昇に伴うコスト増加分のうち、何割を価格転嫁できていますか?

約7割が「転嫁できていない」

「転嫁できていない」が68.6%(3,900社中、2,679社)で最多。

一方、「10割」(全額転嫁)は4.2%(165社)で、価格転嫁は企業間で大きなバラつきがある。

規模別では、「転嫁できていない」は大企業が73.0%(449社中、328社)に対し、中小企業は68.1%(3,451社中、2,351社)で、大企業が中小企業を4.9ポイント上回り、価格転嫁に苦慮しているようだ。

「価格転嫁できていない」と回答した企業を業種別で分析(業種中分類、回答母数20以上)した。

トップは受託開発ソフトウェアや情報提供サービスが含まれる「情報サービス業」の90.7%(108社中、98社)だった。次いで、旅行やブライダルなどの「その他の生活関連サービス業」が90.4%(21社中、19社)。

上位はサービス業が目立ち、無形サービスや役務を提供する業種では、価格転嫁が難しいことを示している。

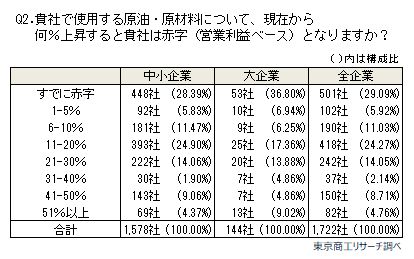

Q2.貴社で使用する原油・原材料について、現在から何%上昇すると貴社は赤字(営業利益ベース)となりますか?

「10%以下」が16.9%

最多は、「すでに赤字」の29.0%(1,722社中、501社)だった。多くの企業が期間利益の確保に苦慮している。また、黒字の企業でも「10%以下」が16.9%(292社)に達する。

規模別では、「すでに赤字」は大企業で36.8%(144社中、53社)、中小企業で28.3%(1,578社中、448社)だった。一方、「51%以上」は大企業が9.0%(13社)、中小企業が4.3%(69社)で、中小企業はコスト増加に対する吸収力(バッファ)が相対的に小さい。

「すでに赤字」と回答した企業を業種別で分析(業種中分類、回答母数20以上)した。

比率の最高は、「繊維・衣服等卸売業」の46.4%(28社中、13社)。以下、「道路貨物運送業」の46.3%(69社中、32社)、「輸送用機械器具製造業」の43.7%(32社中、14社)、「印刷・同関連業」の38.4%(39社中、15社)と続く。

政府は2021年12月、原油や原材料価格高騰を念頭に「転嫁円滑化施策パッケージ」を策定した。以降、日本商工会議所や中小企業庁、公正取引委員会など関係各所は、取引の公平化や適性化に向けた取り組みを相次いで公表している。ただ、今回の調査で、コスト増加分を「転嫁できていない」との回答は68.6%にのぼり、取り組みが急がれる。

回答を詳しくみると、「道路貨物運送業」は「すでに赤字」と回答した企業が46.3%とほぼ半数にのぼり、業種別のワースト2位だった。また、コスト増加分を「転嫁できていない」も78.6%に達し、ワースト12位だった。サービスの提供時期を独自で設定しにくい業種では、営業すればするほど赤字に陥りかねず、燃料サーチャージなどの対応も急務になっている。

「転嫁できていない」と回答した企業は、サービス業で目立つ。無形サービスや役務提供は、増加分のコストを明示しにくく、取引先との価格交渉も難しい。受発注者の双方が納得できる価格転嫁の枠組み整備は道半ばとなっている。

企業規模別では、中小企業の68.1%が「転嫁できていない」と回答したのに対し、大企業は73.0%だった。関係各所は、規模の大きい「親事業者」への監視強化を進めているが、親事業者もコスト増への対応に苦慮している可能性がある。大企業の損益や財務の悪化が常態化すると、取引量の縮小や雇用機会の喪失が広がる事態も懸念される。

現在のコスト増加は多様な要因が重なり、個別の対策では対応が難しい。ピンポイントの対応策に加え、生産性向上など企業の稼ぐ力を強化する取り組み促進も重要度を増している。

記事の引用・リンクについて

記事の引用および記事ページへのリンクは、当サイトからの出典である旨を明示することで行うことができます。

(記載例) 東京商工リサーチ TSRデータインサイト ※当社名の短縮表記はできません。

詳しくはサイトポリシーをご確認ください。

あわせて読みたい記事

この記事に関するサービス

人気記事ランキング

政策金利引き上げ 「1年は現状維持」が59.6% すでに「上昇」が52.0%、借入金利は上昇局面に

企業の59.6%が、これ以上の政策金利の引き上げに「待った!」を希望していることがわかった。今後の望ましい政策金利の引き上げ時期は、「向こう1年は現状維持」が59.6%で最多だった。「引き下げ」も23.6%あり、企業経営の観点では利上げを望む声は少数(16.6%)にとどまった。

2

中小企業の12.2%が事業資金を個人名義で調達 保証債務に上乗せ負担、債務整理や廃業を複雑に

事業資金を代表者名義で調達したことのある中小企業は12.2%に達することがわかった。政府や金融界は「経営者保証ガイドライン」(適用開始2014年2月)や「事業再生ガイドライン」(同2022年4月)などを通じ、企業が抱える債務を整理する際に個人保証が足かせにならないよう取り組んでいる。

3

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に

2025年の「早期・希望退職募集」が判明した上場企業は43社(前年57社)で、募集人数は1万7,875人(同78.5%増)に達したことがわかった。

4

2025年7-9月の客室単価 1万6,975円 稼働率80%超え 人手不足の解消が課題

ホテル運営の上場12社(13ブランド)の2025年7-9月期の平均客室単価は、1万6,975円(前年同期比8.9%増)で前年同期を上回った。7-9月期で、13ブランドの平均が前年を上回るのは3年連続。平均稼働率は83.9%で前年同期を2.9ポイント上回り、 稼働率も3年連続で上昇している。

5

【最新決算】 私立大学、半数以上が赤字に転落 売上高トップは順天堂、利益トップは帝京大学

全国の私立大学を経営する545法人のうち、半数を超える287法人が直近の2025年3月期決算で赤字だったことがわかった。