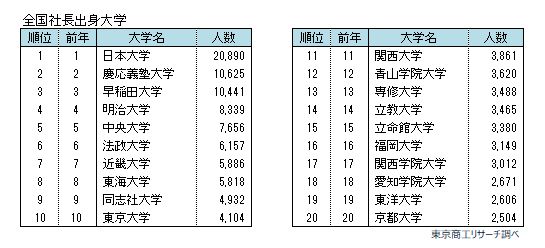

【2021年社長の出身大学】日本大学が11年連続トップ 上位国立大は東京大学、京都大学

2021年の社長の出身大学トップは、日本大学が社長数2万890人で他大学を引き離し、調査を開始以来、11年連続で守った。

2位は慶應義塾大学が1万625人、3位は早稲田大学が1万441人で、2校が僅差で競り合う。

上位20位までの順位は前回と変わらないが、前回、京都大学と20位を分けた駒澤大学が21位に1ランクダウンした。国立大学は10位の東京大学、20位の京都大学の2大学で、社長数は私立大の優勢が続いている。

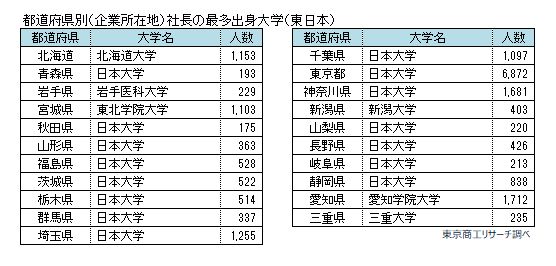

都道府県別の社長数は、日本大学が35都道県(構成比74.4%)で3位以内に入り、強さを誇る。ただ、2021年は岩手県と新潟県で地元大学にトップを譲り、1位は18都県(前年20都県)に減少、地元大学の健闘が目立った。

社長数が上位100大学(医科歯科系を除く)の出身社長の企業業績は、増収企業では旧帝大を中心とした国立大が多かった。ただ、増収率はトップの九州大学が39.2%増(前回51.0%増)で11.8ポイントダウンし、コロナ禍の影響をうかがわせた。

- ※本調査は、東京商工リサーチの企業データベース約400万社の代表者データ(個人企業を含む)から、公開された 出身大学を抽出、集計した。同一人物が複数の企業で社長を務める場合、売上高の上位1社を集計対象とした。 集計対象外となった企業は30万4,206社。

- ※出身大学が校名変更、統合した場合、存続大学名で集計した。本調査は2010年から始め、今回が11回目。

日本大学が11年連続トップ

社長の出身大学トップは、日本大学が2万890人で他を圧倒した。卒業生が多く、唯一の2万人超えを維持した。2位は慶応義塾大学1万625人、3位は早稲田大学1万441人だった。慶応義塾大学は2015年に2位に浮上し、早稲田大学とは僅差ながら7年連続で2位を守った。

以下、4位に明治大学8,339人、5位に中央大学7,656人、6位に法政大学6,157人と、東京の大規模私大が続く。関東以外では7位に近畿大学、9位に同志社大学の関西勢2校がトップ10に入った。

国公立大学で唯一、東京大学が3年連続トップ10入り

2019年に国公立大学で初めてトップ10に入った東京大学は、3年連続で10位だった。2020年に初めて20位にランクインした京都大学は、2年連続で20位を維持した。

国公立大学で上位50位内は、東京大学、京都大学のほか、22位大阪大学2,376人(前年22位)、23位北海道大学2,229人(同24位)、27位九州大学2,014人(同27位)、29位東北大学1,925人(同29位)と旧帝大が続く。次いで、31位神戸大学(同31位)、33位広島大学(同34位)、41位千葉大学(同42位)、44位名古屋大学(同44位)、50位岡山大学(同51位)の合計11校がランクインした。岡山大学は初めて上位50位に入った。

都道府県別 18都県で日本大学がトップ、前年より2県減少

都道府県別でも、日本大学は18都県でトップと強さをみせる。しかし、岩手県と新潟県で地元大学にトップの座を明け渡し、トップは前年(20都県)から2県減少した。また、3位内に日本大学が入った都道府県は35都道県(構成比74.4%)にのぼるが、前年(36都道県)より1県(佐賀県)減少した。

東西別では、東日本の21都道県は、北海道、岩手県、宮城県、新潟県、愛知県、三重県を除く、15都県(構成比71.4%)で日本大学がトップに立った。

日本大学出身の社長数が地元大学を上回る背景には、卒業生が約116万人(出典:日本大学ホームページ)と他大学を圧倒し、全国26校の付属高校から地方の企業経営者の子息、子女が大学へ進学し、卒業後に事業を継承することも多いようだ。

一方で、日本大学以外がトップの6道県では、いずれも地元大学がトップに立った。

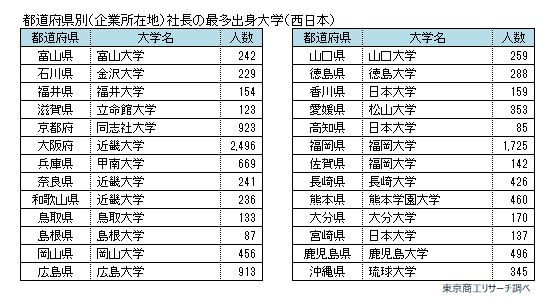

西日本は地元大学に軍配

西日本の26府県では、東日本と好対照に地元大学が健闘している。日本大学が最多は、香川県、高知県、宮崎県の3県(構成比11.5%)にとどまる。3県以外は、県内、あるいは同じ域内の大学がトップに立った。

西日本の各県トップは、地元の国立大学が目立つ。東日本で国立大学がトップ(トップタイ含む)に立ったのは、21都道県のうち、北海道、新潟県、三重県の3道県(同14.2%)にとどまるが、西日本は26府県のうち13県(同50.0%)と半数を占めた。今回、福井県で福井大学がトップに立ち、前年より1件増加した。

特に、中国5県はすべて地元の国立大学がトップを占めた。九州も長崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県で地元国立大学がトップに立ったが、福岡県と佐賀県は、福岡大学が最多だった。

近畿では大阪府、奈良県、和歌山県で近畿大学がトップ、京都府は同志社大学、滋賀県は立命館大学、兵庫県は甲南大学がトップと、2府4県すべて私立大学がトップを占めた。

一方、北陸3県はいずれも地元国立大学がトップだった。

業績別 国公立大出身の社長の増収率が高い

社長数の上位100校で、出身社長の企業の直近2期の売上高と当期利益を比較した。 医科歯科系大学を除くランキングトップは、増収率は九州大学、増益率は北海学園大学、増収増益率は北海学園大学だった。

各ランキングの上位20校は、増収率は国立大15大学、公立大1大学、私立大4大学と、国公立大が強い。しかし、増益率と増収増益率は、いずれも国立大8大学、私立大12大学で、私立大が逆転している。

2019年1月期以降を対象にした前回調査との比較では、増収率は前年1位の51.0%から11.8ポイント減少した。増益率1位も2.4ポイント減、増収増益率も6.5ポイント減で、コロナ禍の影響を反映した結果となった。

- ※2020年1月期以降を最新期の企業のうち、2期連続で12カ月決算で売上高、当期利益が判明した企業を対象に算出。