水産庁に聞く!養殖業の「事業性評価」(後編)

-事業性評価ガイドラインの運用方法は

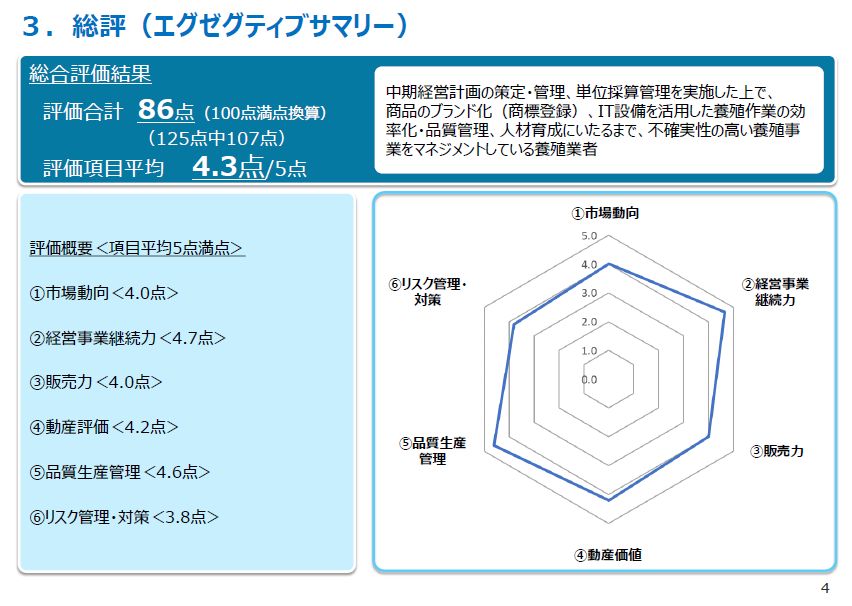

事業性評価ガイドラインでは、動産評価のみでなく、マーケットや経営方針なども重視し、リスク管理として国による共済や、収入安定対策の「積立ぷらす」といった制度に加入しているかも重要なチェック項目としている。これらをもとに経営状況を総合的に評価し、レーダーチャート化した。

最終的には養殖業者と金融機関で事業性評価をやるのが理想だが、まずはガイドラインに従って第三者に見てもらうことを想定している。そのなかで養殖業の事業性評価を金融機関に学んでもらい、養殖業者と金融機関の双方に気づきがあればいい。

-事業性ガイドライン活用の上で重要な点は

事業に透明性を持たせるというのは重要だ。金融機関からすれば、養殖の生け簀に何尾入っているかも明かさないような相手には融資できない。養殖業にとっての動産価値も、それになる。

だから、金融をきちんと受けたいなら山師みたいなことをやっていてはダメだ。昔のように、相場を張って買い手との駆け引きをするようなことをやっていては、養殖業は伸びない。透明性を確保する。事業性評価ガイドラインに沿って事業性評価してもらうには、透明性を持たせる必要がある。

-事業性評価の養殖業者からの反応は

概ね好評で、それなりに評価していただいている。いま、補助事業をやっている養殖業者は25社ある。資機材導入の補助金は要らないが、事業性評価を受けたいと応募してきた業者もある。補助事業に参加している業者からは、「事業性評価してもらったことで自分たちの経営の立ち位置をきちんと確認できたし、自分たちが事業のなかでどこをしっかり見なければいけないのかというのが再確認できた」という話も出た。

-事業性評価を使った25社の特徴は

愛媛、鹿児島、大分、三重、徳島、高知、など西日本の業者が中心だ。魚種でいうとブリ、マグロ、マダイなどになる。北はトラウトサーモンの青森。この事業性評価には、福井サーモンも出てきている。

-事業性評価ガイドラインの活用は地銀や信金を想定しているのか

補助事業に参加している25社のメインバンクは、だいたい地銀、信金になる。なかには地銀のほうから事業性評価をやりましょうと言ってきたものもあった。地方の企業として、養殖業が重要だと考えているようだ。特に愛媛や香川などはそういった傾向がある。政府が旗振りしている話なので、一度事業性評価などをやってもらうと、融資をする側としても安心なのではないか。

-地域金融機関による産業育成において、養殖業の立ち位置は

地銀は資材などの養殖関連産業も顧客であることが多いので、地元の強みを活かしたい面もあるだろう。

-新しいブランドの魚が生まれてくると養殖業の将来展望も明るくなるのでは

現在、「地域ごとのブランド養殖魚」は乱立している。たとえば、柑橘ブリ。カボス、レモン、スダチ、ミカン等々、主に関西の料亭などを対象とするハイエンド向けだが、餌の最終段階に柑橘類を混ぜることで、さっぱりした風味のブリになる。全体のなかの一部分でそういうことはやっている。ただ、海外展開を考えると、日本のブリを標準化したジャパンブランドを作る必要があると思う。

また、生食用のサーモン養殖で今盛んにおこなわれているトラウトサーモンは、ニジマスを海で養殖したもの。ニジマスは外来種なので多様性がなく育種の可能性が少ない。一方で、ヤマメは海に降りればサクラマスになるのだが、サクラマスが美味であることは知る人ぞ知るところ。ヤマメは日本在来種で国内に十分な種の多様性がある。育種研究をきちんとやれば、ジャパンブランドのサーモンができる可能性がある。今は飼いやすいサクラマスの種苗を作る研究をしている。まだまだ日本の養殖には伸び代があると思っている。

-企業による養殖業への新規参入は

新規参入で言うなら、サーモン養殖が一番多くなってくるかもしれない。サーモン養殖は多様化したご当地ブランド系と、企業的な大規模養殖に二極化している。

また、岩手のような北の養殖適地では、天然の秋サケの回帰が悪いので、漁業者が新しくサーモン養殖を始めたり、企業が参入したりという動きもある。そういうときに事業性評価ガイドラインが役に立つ。魚類に関しては基本的に同じなので、養殖業の事業性評価ガイドラインはサーモン養殖にも応用できる。

-貝類の事業性評価ガイドラインも策定するのか

貝類のほか、藻類・陸上養殖の事業性評価ガイドラインの策定を進めている。ただし、養殖業の中でも輸出戦略においては魚類養殖が最も期待されている。特に、ブリはアメリカ市場が大きい。グーグルも社食で日本のブリを使ってくれている。ただし、今のところ海外市場はハイエンドが中心。今後はミドルに出せる価格帯のものを作る必要がある。輸出先の食生活にあったものを出すというのも重要で、バーベキュー需要のあるブリカマなども海外では人気が高い。

水産資源の減少で漁船漁業が頭打ちとなる一方、世界的に養殖業の生産量は伸長している。しかし、日本では近年、養殖生産量が減少傾向にあり、養殖業界が直面する問題は少なくない。

今回のインタビューで、SDGs(持続可能な開発目標)への対応や成長産業化など、国、金融、水産業界が「ゴール」を目指し、試行錯誤しながら進んでいることがわかった。

養殖業の活性化に向けた「事業性評価ガイドライン」は、農業など他の産業だけでなく、金融機関の新たな気付きの指針でもある。

記事の引用・リンクについて

記事の引用および記事ページへのリンクは、当サイトからの出典である旨を明示することで行うことができます。

(記載例) 東京商工リサーチ TSRデータインサイト ※当社名の短縮表記はできません。

詳しくはサイトポリシーをご確認ください。