「『すし屋』の倒産動向」調査

「寿司」は誰からも親しまれ、海外でも「Sushi」として通じる日本を代表する食べ物の一つである。だが、2020年は新型コロナ感染拡大の影響で「すし屋」の倒産が増加をたどっている。

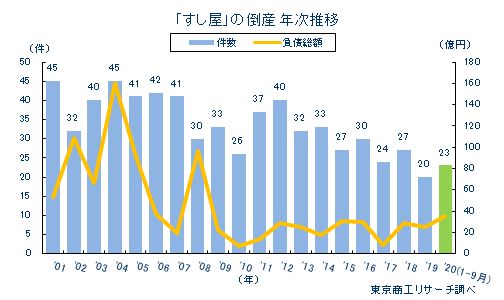

2020年1-9月の「すし屋」の倒産は23件(前年同期比53.3%増、前年同期15件)で、前年同期比約1.5倍増と急増。このペースで推移すると、4年ぶりに年間30件台の可能性が高まっている。

負債総額は35億3,200万円(前年同期比104.1%増)で、負債1億円未満を中心としながらも、インバウンド観光客を対象にしていた大型店の倒産も発生。忘年会シーズンを前に、「すし屋」の置かれた環境は、ますます厳しさを増している。

「すし屋」は、典型的な寿司職人の世界で、回転寿司屋などを除き、経済合理性と縁遠い業種でもある。最近は、一部魚価の高騰や人手不足に加え、大手チェーンとの競合で厳しい経営にさらされている。そこに新型コロナの猛威が襲いかかり、インバウンド客の消失、外出自粛による客の減少、休業や時短営業の要請などを要因に、倒産が増えている。さらに、今後は後継者問題ものしかかり、倒産だけでなく休廃業・解散も増勢に向かうことも危惧されている。

- ※本調査は、日本産業分類(小分類)の「すし店」を抽出し、2020年1-9月の倒産を集計、分析した。

2020年1-9月の「すし屋」倒産は23件、年間では30件超の可能性も

2020年1-9月の「すし屋」の倒産は23件(前年同期比53.3%増)で、前年同期から約1.5倍増と急増している。2001年以降、2001年と2004年の45件をピークに、一進一退を繰り返してきたが、2019年は20件まで減少した。しかし、2020年は9月までに既に23件を数え、2019年の年間件数を抜き、このままのペースで推移すると2016年以来、4年ぶりに年間30件を超える可能性がでてきた。

負債総額も35億3,200万円(同104.1%増)で、1-9月で2019年同期の約2倍に膨らんでいる。これは、負債30億円を超える大型倒産が発生し負債総額を押し上げたことに起因する。

2000年代と比べ、最近はインバウンド需要に支えられ、「すし屋」の倒産は落ち着いていたが、2020年は年初から新型コロナが直撃し、件数、負債ともに増勢が顕著になってきた。

原因別 23件すべて「販売不振」

原因別では、23件(前年同期比91.6%増)すべて「販売不振」だった。

大手チェーンや、同業との競合で売上低迷にあえぐ「すし屋」は多いが、2020年は新型コロナの感染拡大の影響で、経営環境は一段と厳しさを増していることを示している。

負債額別 1億円未満が9割超、10億円以上の大型倒産も発生

負債額別では、最多が1千万円以上5千万円未満で19件(構成比82.6%、前年同期比111.1%増)。続いて、5千万円以上1億円未満が2件(同8.6%、同33.3%減)だった。1億円未満が21件(構成比91.3%)で9割を超え、小規模倒産が大勢を占めた。

1億円以上5億円未満が1件(構成比4.3%、前年同期同数)、10億円以上の大型倒産が1件(構成比4.3%、前年同期ゼロ)発生した。

小・零細規模を中心とした倒産に変化はないが、次第に中堅規模にも広がる兆しが出てきた。

形態別 破産が9割以上を占める

形態別では、破産が22件(構成比95.6%、前年同期比57.1%増)で前年同期から約1.5倍増し、9割超を消滅型の倒産が占めた。

民事再生法は1件(構成比4.3%、前年同期ゼロ)で、唯一の再建型となった。

事業改善の見通しが立たず、破産を選択せざるを得ない状況が増えている。

資本金別 小・零細規模の事業者が主体

資本金別では、個人企業他が11件(構成比47.8%、前年同期比57.1%増)で、ほぼ半数を占めた。次いで、1百万円以上5百万円未満が6件(構成比26.0%、前年同期同数)が続く。

資本金1千万円未満(個人企業他を含む)が21件(構成比91.3%)で、資本力の脆弱な事業者の倒産を中心とした推移。

【2020年1-9月 倒産事例】

「すし屋」は二極化が進む。安価な「ファミリー向け」チェーン店、鮮度で勝負の「グルメ系」など、次々とメニューや業態をアップデートする回転寿司屋には、時間待ちの長蛇の列ができている。一方、昔なじみの地元の「すし屋」は、利用客の高齢化や値ごろ感から苦戦が続く。地元の「すし屋」も、寿司以外に、ふぐ料理やてんぷら、冬には鍋物の提供など多品種に挑戦するが、インパクト勝負の寿司業界では新規客の獲得は難しいのが実情だ。

(株)花のれん(TSR企業コード:072014512、法人番号:5460301003691、網走市)

当初は地元客をターゲットに寿司や海鮮料理を提供していたが、次々に出店する回転寿司屋などとの競合で、地元客の来店が減少。このため、急増したインバウンドを狙い、外国人ツアー客向けに転換し成長した。ところが、今年は一番の書き入れ時の流氷シーズンに新型コロナで来店客がなくなり、資金繰りがひっ迫。地元客への訴求力にも欠け、営業継続が難しく3月4日、釧路地裁網走支部から破産開始決定を受けた。

(株)豊田(TSR企業コード:291618758、法人番号:2013301008881、豊島区)

首都圏の駅ナカ、ショッピングモールで「寿し常」など、回転寿司屋を約40店舗展開。買い物、通勤客で賑わっていたが、新型コロナ感染拡大に伴う休館、時短営業が響き、3月の売上は前年比約40%、4月は同約20%まで低迷した。そこに多店舗展開の固定費が資金繰りを圧迫。6月1日、一部事業を東証一部飲食チェーンの子会社に譲渡し同日、東京地裁に破産を申請した。

新型コロナ感染拡大が直撃した飲食業界は、深刻な苦境が長引いている。2020年1-9月の飲食業の倒産は655件(前年同期比11.3%増)で、年間でも過去最多のペースをたどる。

インバウンド需要に支えられた「すし屋」も例外ではない。典型的な寿司職人の世界では小・零細規模が中心だが、倒産は個人経営から中堅チェーン店まで押し寄せている。

ここにきてニューノーマルの生活が謳われ、新型コロナで業績悪化に追い込まれた「すし屋」も、コロナ対策を講じて順次営業を再開している。回転寿司チェーンの一部では、寿司をコンベアで“回さない”など、各店「withコロナ」を見据えて企業努力を続けるが、以前の客足に戻るには時間が必要だ。

ただ、寿司業界でも「巣ごもり」特需で持ち帰りや宅配専門寿司店は、コロナ禍でも業績がアップしたケースもある。また、飲食業界を盛り立てる「Go To Eatキャンペーン」も始まった。アイデアだけで生き残れる業界ではないが、経験則からの脱皮は必要かも知れない。

倒産だけでなく、休廃業も視野に入れる「すし屋」が増えている。街の「すし屋」にかつての賑わいが戻るのか。正念場を迎え、生き残りへの手腕が問われている。

記事の引用・リンクについて

記事の引用および記事ページへのリンクは、当サイトからの出典である旨を明示することで行うことができます。

(記載例) 東京商工リサーチ TSRデータインサイト ※当社名の短縮表記はできません。

詳しくはサイトポリシーをご確認ください。