第11回 地ビールメーカー動向調査

全国の主要地ビールメーカー70社の2020年1-8月の総出荷量は6,666.2kℓ(前年同期比25.1%減)だった。調査を開始した2010年以降、1-8月の出荷量が前年同期を割り込むのは初めて。

2019年1-8月は出荷量が前年同期比4.0%の増加だったが、2020年は2月から新型コロナウイルス感染拡大に見舞われ、地ビールメーカー各社の出荷量が大きく落ち込んだ。

一方、ビール大手4社の2020年1月~6月のビール系(ビール、発泡酒、新ジャンル)飲料の販売数量は、新型コロナ感染拡大で飲食店の休業や営業時間短縮が影響し、前年同期比10%減となった模様だ。8月は10月からの増税前の駆け込み需要で新ジャンル系の「第3のビール」が盛り返したが、反動減も懸念されている。ビール大手各社は消費者の嗜好の多様化やビール系飲料の小売価格の上昇などで厳しい状況が続いている。

ビール大手各社が苦戦する中、2019年まで地ビールメーカーはイベント等での販売を軸に、スーパーやコンビニに加え、ビアパブの新規開拓など地道な営業展開で出荷量を伸ばしてきた。だが、2月からの新型コロナ感染拡大で様相は一変した。全国主要地ビールメーカー70社の総出荷量(2020年1-8月)は、前年同期を大きく下回り、まだ回復の道筋は見えてこない。

地ビール、クラフトビールブームは根強く続いているが、地ビールメーカー各社は生き残りをかけて、コロナ禍の環境への適用を求められている。

- ※本調査は、2020年9月1日~25日に全国の主な地ビールメーカー217社を対象にアンケート調査を実施、分析した。出荷量は2020年1-8月の出荷量が判明した70社(有効回答率32.3%)を有効回答とした。その他の項目は、回答が得られた72社(有効回答率33.1%)を有効回答とした。本調査は2010年9月に開始し、今回で11回目。

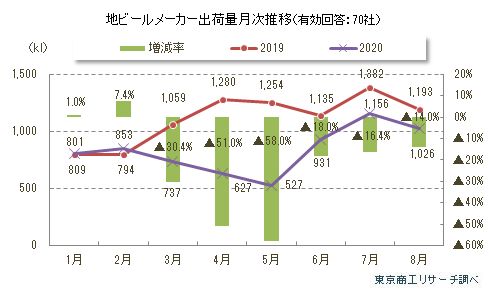

2020年1-8月の主要70社の総出荷量 前年同期比25.1%減

出荷量が判明した70社の2020年1-8月の総出荷量は、6,666.2kℓ(前年同期比25.1%減)だった。2020年2月の出荷量は853㎘(前年同月比7.4%増)と順調なスタートを切ったが、3月以降は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、3月(同30.4%減)、4月(同51.0%減)と出荷量が減少。全国的に緊急事態宣言の影響を受けた5月(同58.0%減)は過去最大の下げ幅を記録した。

出荷増加が期待された8月(同14.0%減)も感染者数が増加をたどったことから、外出自粛や飲食店の営業時短などの煽りで、前年を割り込んだ。この結果、3月以降、一度も前年を上回る月はなかった。

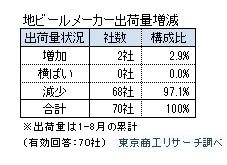

出荷量 増加は2社にとどまる

2020年1月-8月の出荷量が判明した70社のうち、「増加」は2社(構成比2.9%)にとどまった。「減少」は68社(同97.1%)と大半を占めた。

出荷量減少の要因は、「飲食店、レストラン向けが不調」が21社(構成比30.4%)と最も多かった。「観光需要の喪失」は19社(同27.5%)、「イベントの開催中止、延期」は13社(同18.8%)だった。「その他」では、「ふるさと納税返礼品の対象から外れた」や「輸出がストップしたため」など。

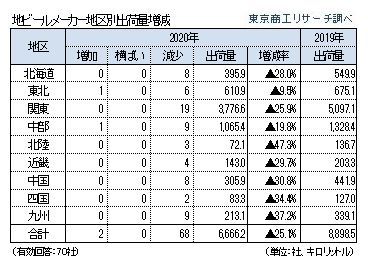

地区別出荷量 減少率ワーストは北陸

70社の実質本社を地区で分けると、出荷量は9地区中、すべてで減少した。出荷量の最多は、関東の3,776.6kℓ(前年同期比25.9%減)だった。

減少率ワーストは、北陸の47.3%減(64.6kℓ減)。出荷規模の小さいメーカーが多く、全体の出荷量も減少した。

地ビール、クラフトビールのブームは全国に広がり、大消費地に近い関東のメーカーが出荷量が多い。一方、販路基盤が弱く固定客が少なく、変動する観光客などに依存した地域では、コロナ禍の影響が大きかった。

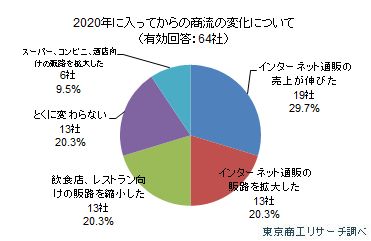

インターネット販売に活路

売上比率の一番大きい販売先(有効回答72社)は、最多は「自社販売(イベント販売含む)」が23社(構成比31.9%)だった。

2020年の商流に変化について(有効回答64社)、最多は「インターネット通販の売上が伸びた」の19社(構成比29.7%)。次いで、「インターネット通販の販路を拡大した」の13社(同20.3%)と5割がインターネットでの販売に力を入れていた。「飲食店、レストラン向けの販路を縮小した」は13社(同20.3%)で、コロナ禍の影響に苦慮している様子が窺える。

今後の事業展開 地元中心に東京進出も視野、独自の味を追求

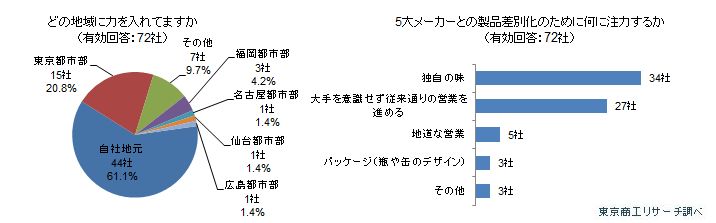

今後の事業展開(有効回答72社)では、「自社地元」の販売に力を入れるが44社(構成比61.1%)と6割を超えた。次いで、出荷量の増加が期待できる「東京都市部」への進出に意欲をみせるメーカーも15社(同20.8%)あった。都市部を中心に続くビアパブ人気にあやかり、東京都市圏で知名度を上げたい地ビールメーカーは多く、自社単独でアンテナショップを出店するメーカーも増えている。だが、その一方で、地元にこだわるメーカーも少なくない。

大手5大メーカーが地ビール、クラフトビールの製造販売に乗り出す動きも本格化している。そのため、中小の地ビールメーカーは、「独自の味」に注力するが34社(構成比47.2%)、「大手を意識せず従来通りの営業を進める」と泰然自若の回答も27社(同37.5%)あった。

「独自の味」「大手を意識せず従来通りの営業を続ける」など全体の84.7%が大手メーカーの市場参入を市場拡大につながると前向きに受けとめ、地ビールメーカーは独自路線に意欲をみせている。大手メーカーの参入が市場を拡大し、共存共栄を図ろうとする中小メーカーは多い。

飲食店の来店客減少、イベント再開時期の不透明感が不安材料

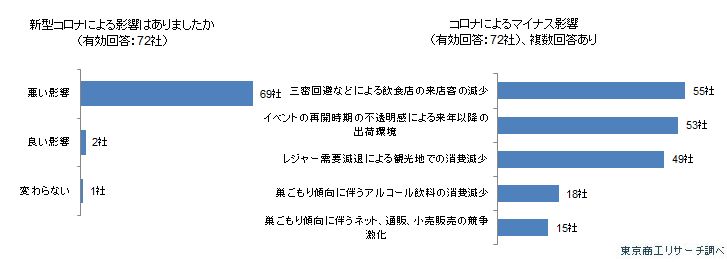

新型コロナの影響について(有効回答72社)は、「悪い影響」との回答が69社(構成比95.8%)にのぼった。

新型コロナ感染拡大による今後の懸念(複数回答あり)は、「三密回避などによる飲食店の来店客の減少」が55社(構成比28.9%)、「イベントの再開時期の不透明感による来年以降の出荷環境」が53社(同27.9%)、「レジャー需要減退による観光地(インバウンドや道の駅なども含む)での消費の減少」が49社(同25.8%)だった。巣ごもり傾向に伴う「アルコール飲料の消費の減少」や「ネット、通販、小売販売の競争激化」を不安要因にあげるメーカーもあった。

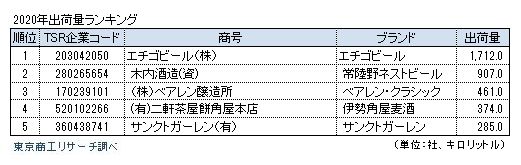

出荷量 9年連続でエチゴビール(新潟県)がトップ

2020年1-8月の出荷量ランキングは、地ビール醸造では全国第一号のエチゴビール(株)(新潟県)が9年連続でトップを守った。出荷量は1,712kℓ(前年同期比15.8%減)と2位以下を大きく引き離した。エチゴビールの阿部誠代表取締役は、「輸出が減少した。今後は国内小売業への配荷拡大を進める」と、国内での販売強化に意欲を示した。

2位は「常陸野ネストビール」の木内酒造(資)(茨城県)で、出荷量は907kℓ(同35.9%減)。3位は「べアレン・クラッシック」の(株)ベアレン醸造所(岩手県)の461kℓ(同17.9%増)。以下、4位は「伊勢角屋麦酒」の(有)二軒茶屋餅角屋本店(三重県)の374kℓ(同2.6%減)、5位は「サンクトガーレン」のサンクトガーレン(有)(神奈川県)の285kℓ(同10.7%減)と続く。

1-8月の出荷量が100kℓを超えた地ビールメーカーは前年の23社から9社減の14社だった。

今回のアンケートでは、今後の地ビールメーカーが力を入れる取り組みとして、「ECモールへの出店など通販部門の強化」や「オンライン商法・セミナーの積極活用とそのための環境整備、人材育成に取り組む」、「ITによる省人化→スマホによるセルフオーダーシステム、ビンビール販路拡大の継続」、「品質向上による賞味期限延長の模索、地元限定販売商品で地元および観光客への需要喚起」など、積極的な意見をあげるメーカーも多かった。また、一部のメーカーでは「通販やOEM受注が好調で生産設備を拡張した」との声もあった。

半面、「業務需要の大幅かつ長期にわたる減少により、赤字圧縮のための人件費削減を余儀なくされている。その影響で、設備の運転に最低限必要な数の技術者を雇えず、製造に支障が生じている。会社が潰れなくても醸造が廃業に追いかまれかねない事態である。経営の本気度が試される」との意見も寄せられた。

今後の地ビール業界動向について、「まだしばらくこの厳しい状況は続く。地道な営業を続け、お客様第一で回復に努めていく」、「今後もネット環境を使用した取り組みが不可欠。世界的な状況を鑑みても、輸出も含めかなり厳しい状況がしばらく続く」、「今後は品質の良いビールだけが生き残る。技術の確認と情報収集が重要」と業界の先行きに厳しい見通しを示すメーカーもあった。

本来、2019年秋のラグビーW杯に続き、2020年は東京オリンピック・パラリンピック開催など、国際的なイベントが続き、地ビールの需要拡大が期待されていた。だが、新型コロナウイルスの感染拡大で、東京オリンピック・パラリンピックは1年延期され、期待されたインバウンド需要も一気に消失し、大規模なイベント中止など、地ビール業界も逆風に晒されている。

2016年12月の税制改正大綱で麦芽比率などで異なるビール類の酒税は、2020年10月、2023年10月、2026年10月の3段階で、350mℓ缶あたり最終的に54.25円に一本化される。ビール酒税は現在の77円から減税される一方、第3のビールや発泡酒、ビール系飲料は増税され、地ビール業界にとっては有利な材料も残っている。

今後、酒税改正にどう向き合い、需要を取り戻し、市場の活性化を実現できるか。インバウンドに依存しない販路の確保も、経営安定には欠かせない。これから地ビールメーカーの経営戦略の立案と実行力が問われている。

記事の引用・リンクについて

記事の引用および記事ページへのリンクは、当サイトからの出典である旨を明示することで行うことができます。

(記載例) 東京商工リサーチ TSRデータインサイト ※当社名の短縮表記はできません。

詳しくはサイトポリシーをご確認ください。