【取材の周辺】典型的“ハコ企業”(株)Nuts、流転の末に破産

9月16日、ジャスダック上場の(株)Nuts(TSR企業コード:350565198)が破産開始決定を受けた。5月の(株)レナウン(TSR企業コード:295833440)に続き、今年2社目の上場企業の破たんとなった。

数年前から危機的な状況が続き、死に体の“ハコ企業”だったが、増資で上場を維持し、株主や事業内容は目まぐるしく変わった。

破産のプレスリリースは午後9時30分。異例の遅い時間だった。真っ先に事実を把握した東京商工リサーチ情報部に取引先やマスコミから問い合わせも少なく、寂しい倒産劇となった。

Nutsは1977年に三高産業(株)として設立された。当初は建築、包装資材などに利用される塩化ビニール製品販売が中心だった。その後、1980年代にビデオレンタル事業に乗り出し、ファミコンブームにも乗り、ゲームソフト販売の「トップボーイ」を出店。これが大当たりして全国に100店舗以上をチェーン展開した。1998年に社名を(株)トップボーイに変更、1999年に店頭公開(現ジャスダック上場)を果たした。

上場後はゲーム事業の成長が翳りを見せ、インターネットカフェやパチンコ・パチスロ関連事業など、アミューズメント分野に活路を求めた。2003年には(株)コモンウェルス・エンターテインメントに社名を変更した。

だが、いずれの事業も実を結ばず、泣かず飛ばず。売上減と赤字が続き、事業継続に疑義のあるGC注記銘柄の常連となった。この間、債務超過を回避するため増資を繰り返し、株主や経営陣も変遷、実態が見え辛くなった。

2016年に社名を現在のNutsに変更し、2017年には医療施設向けコンサルティングを事業の柱に据え、再度の業態転換をした。

だが、2019年3月期の連結売上高は1億2128万円。ピーク時の約70分の1にとどまった。驚くのは、同期に売上を上回る1億7600万円の役員報酬、接待交際費も1億3500万円など、販管費だけで10億円を超す経費を計上し、多額の損失を計上した。

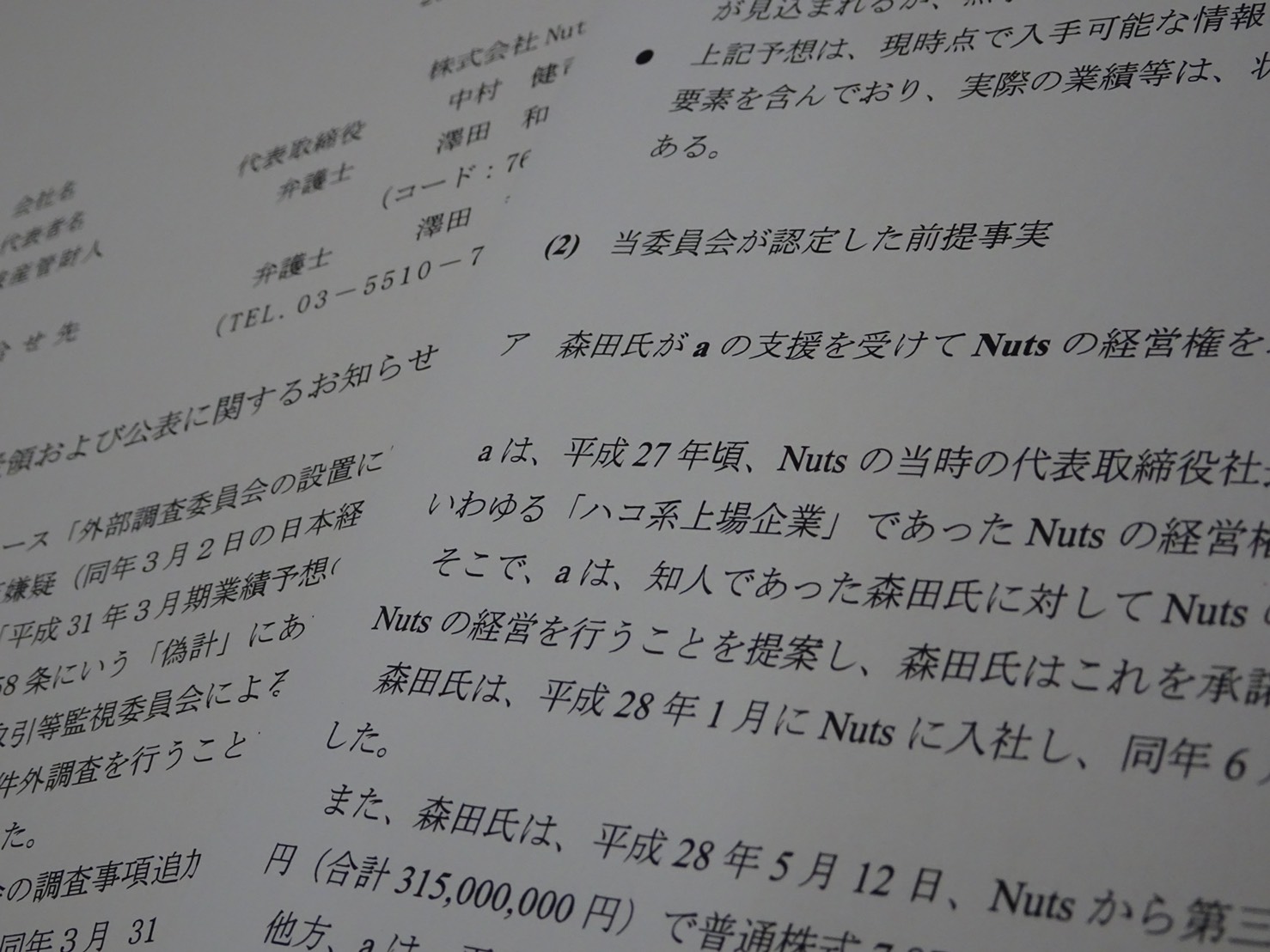

2020年に入ると様々なトラブルが表面化した。2月に証券取引等監視委員会が金融商品取引法違反の疑いで強制調査。4月には会計監査人が期末の帳簿上の現金残高8億900万円が、実際は50万円しかなく、一部の売上計上にも疑義を指摘した。

9月には監査報酬が支払えず、会計監査人から契約を解除される前代未聞の事態も発生。有価証券報告書の提出見込みも立たなかった。

増資を重ねたNutsの資本金は破産時で約51億円。売上高の42倍だ。自己資本比率は60%を超える(2019年3月期時点)が、これを額面通りに受け取る人はいない。

破産後に公表された外部調査委員会の報告書は、「(当社が)体をなしていなかった企業統治体制と機能不全に陥った杜撰な内部体制」と断罪している。上場企業を舞台にした不可解な増資や業態転換。マネーゲームに翻弄された企業は、すでに市場で生き残る価値を見失っていたのかも知れない。

記事の引用・リンクについて

記事の引用および記事ページへのリンクは、当サイトからの出典である旨を明示することで行うことができます。

(記載例) 東京商工リサーチ TSRデータインサイト ※当社名の短縮表記はできません。

詳しくはサイトポリシーをご確認ください。

あわせて読みたい記事

この記事に関するサービス

人気記事ランキング

政策金利引き上げ 「1年は現状維持」が59.6% すでに「上昇」が52.0%、借入金利は上昇局面に

企業の59.6%が、これ以上の政策金利の引き上げに「待った!」を希望していることがわかった。今後の望ましい政策金利の引き上げ時期は、「向こう1年は現状維持」が59.6%で最多だった。「引き下げ」も23.6%あり、企業経営の観点では利上げを望む声は少数(16.6%)にとどまった。

2

中小企業の12.2%が事業資金を個人名義で調達 保証債務に上乗せ負担、債務整理や廃業を複雑に

事業資金を代表者名義で調達したことのある中小企業は12.2%に達することがわかった。政府や金融界は「経営者保証ガイドライン」(適用開始2014年2月)や「事業再生ガイドライン」(同2022年4月)などを通じ、企業が抱える債務を整理する際に個人保証が足かせにならないよう取り組んでいる。

3

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に

2025年の「早期・希望退職募集」が判明した上場企業は43社(前年57社)で、募集人数は1万7,875人(同78.5%増)に達したことがわかった。

4

2025年7-9月の客室単価 1万6,975円 稼働率80%超え 人手不足の解消が課題

ホテル運営の上場12社(13ブランド)の2025年7-9月期の平均客室単価は、1万6,975円(前年同期比8.9%増)で前年同期を上回った。7-9月期で、13ブランドの平均が前年を上回るのは3年連続。平均稼働率は83.9%で前年同期を2.9ポイント上回り、 稼働率も3年連続で上昇している。

5

【最新決算】 私立大学、半数以上が赤字に転落 売上高トップは順天堂、利益トップは帝京大学

全国の私立大学を経営する545法人のうち、半数を超える287法人が直近の2025年3月期決算で赤字だったことがわかった。