【特別寄稿】中小企業白書のポイント(第1回/全3回)~中小企業の新陳代謝と役割・機能~

「2020年版中小企業白書・小規模企業白書」(以下、「白書」)では、中小企業・小規模事業者に期待される「役割・機能」や、それぞれが生み出す「価値」に着目し、経済的な付加価値の増大や、地域の安定・雇用維持に資する取組を調査・分析している。また、新型コロナウイルス感染症の影響や、中小企業・小規模事業者における具体的な対応事例等についても掲載している。本連載ではその中から、中小企業の新陳代謝と役割・機能、付加価値の創出に向けた取組、中小企業における経営課題への取組と支援機関の活用について取り上げる。今回は、中小企業の新陳代謝と役割・機能について取り上げる。

◆中小企業の新陳代謝(第1部第3章)

我が国経済の成長のためには、個々の存続企業が生産性を高めることに加え、生産性の高い企業の参入や生産性の低い企業の退出といった、企業の新陳代謝が図られることも重要である。

厚生労働省「雇用保険事業年報」を用いて算出される我が国の開業率は1998年をピークとして減少傾向に転じた後、2000年代を通じて緩やかな上昇傾向で推移してきたが、直近の2018年度は4.4%に低下した。一方、廃業率は1996年以降増加傾向で推移していたが、2010年に減少傾向に転じ、2018年度には3.5%となっている。また、我が国の開廃業率は、欧米諸国と比較して、相当程度低い水準である。

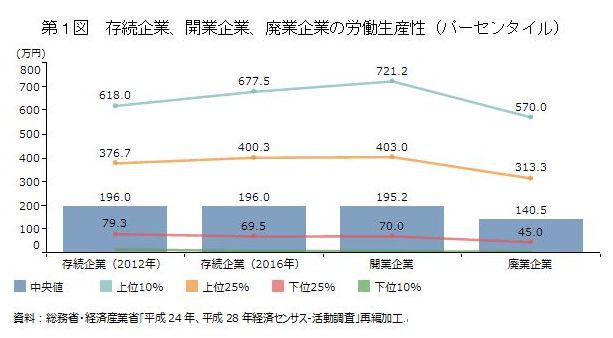

では、開業企業や廃業企業の労働生産性はどうだろうか。存続企業(2012年から2016年にかけて存続)、開業企業(2012年から2016年の間に開業)、廃業企業(2012年から2016年の間に廃業)の労働生産性の各パーセンタイルの水準を比較すると、上位10%の値において開業企業の労働生産性は存続企業の労働生産性を大きく上回っている。こうした生産性の高い企業の新規参入は、経済全体の生産性向上に寄与するものであり、企業の開業を通じて、生産性向上に資する新陳代謝が実際に起きていることが示唆される。一方、廃業企業の労働生産性はいずれのパーセンタイルにおいても、存続企業、開業企業に比べて、労働生産性が低くなっているが、廃業企業の上位25%の値は、存続企業の中央値を大きく上回っており、生産性の高い企業の退出が一定程度生じていることも見て取れる。(第1図)

また2016年以降、年間4万者以上の企業が休廃業・解散しており、これらの直前の決算期の当期純利益を見ると約6割は黒字となっている。生産性の高い企業の廃業の背景には、経営者の高齢化と後継者不足があると考えられ、企業の貴重な経営資源を散逸させない円滑な事業承継の取組が重要性を増している。

白書では、事業承継の形態について、同族承継の割合が最も高いが、全体に占める割合は年々減少していること、近年は「内部昇格」や「外部招聘」の割合が増加傾向にあることなどを明らかにしている。また、大企業では一般的であったM&Aを比較的低コストで中小企業も活用できるサービスとして、オンラインでのM&Aマッチングサービスなども登場している。こうした多様な事業承継を後押しすることは、企業の貴重な経営資源を次世代の意欲ある経営者に引き継いでいく上で重要となる。なお、白書では事業承継に関する支援策についても紹介している 。(脚注1)

- 1) 白書コラム1-3-1「事業承継関連施策」、1-3-2「事業承継に関する融資制度」、1-3-3「第三者承継総合支援パッケージ」、1-3-4「中小M&Aガイドラインの策定」、1-3-5「事業承継時の経営者保証解除に向けた総合的な対策」

◆中小企業の役割・機能(第1部第4章)

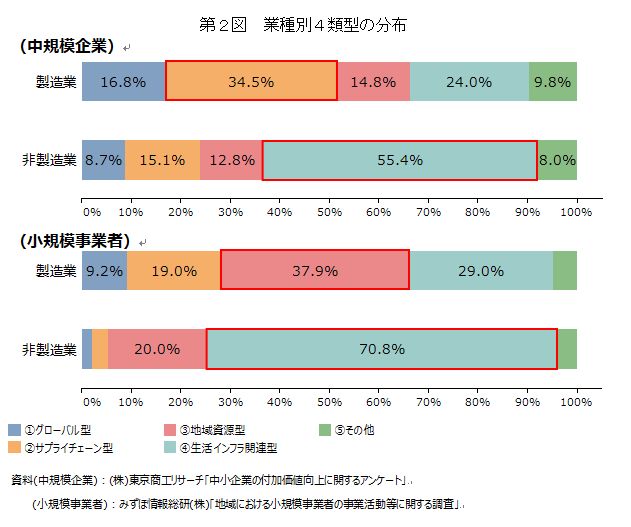

白書では、中小企業に期待される役割・機能を、「①グローバル展開をする企業(グローバル型)」、「②サプライチェーンでの中核ポジションを確保する企業(サプライチェーン型)」、「③地域資源の活用等により立地地域外でも活動する企業(地域資源型)」、「④地域の生活・コミュニティを下支えする企業(生活インフラ関連型)」の4つの類型に分類し、それぞれを担う企業の特徴や実態をアンケート調査の結果を用いて分析している。同じ業種内の企業においても、その目指す姿は多様であり、中規模企業(ここでは、従業員5名以上の中小企業)では、製造業は「②サプライチェーン型」、非製造業は「④生活インフラ関連型」が多いことが分かる。また、小規模事業者では、製造業は「③地域資源型」、非製造業は「④生活インフラ関連型」が多いことが分かる(第2図)。

なお、白書では、労働生産性や売上高などの業績面、資本金や従業員数といった規模面で比較すると、グローバル型又はサプライチェーン型を目指す企業は、地域資源型又は生活インフラ関連型を目指す企業を総じて上回る傾向が見られることなどを明らかにしている。

期待される役割や企業の目指す姿が異なれば、必要な支援策も当然異なってくると考えられる。中小企業・小規模事業者の多様性を踏まえたきめ細やかな支援を通じて、経済的な付加価値の増大や地域の安定・雇用維持への貢献などといった、それぞれが生み出す「価値」の最大化を図っていくことが重要といえよう。

以上、今回は、中小企業の新陳代謝と役割・機能について紹介した。次回は、付加価値の創出に向けた取組について取り上げる。

(著者:中小企業庁 事業環境部 調査室 花井泰輔氏、東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2020年6月22日号掲載予定)