2019年度「野菜作農業」の倒産状況

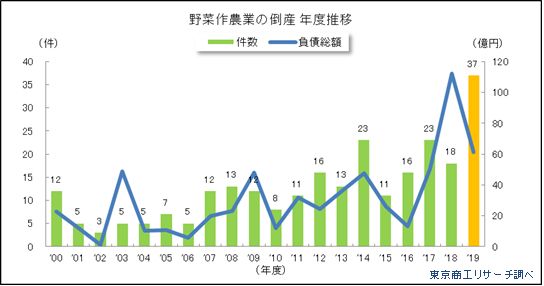

野菜やきのこ類の生産を主体とする「野菜作農業」の倒産が急増している。2019年度は37件(前年度比105.5%増)と、前年度から倍増し過去20年で最多になった。

日本の農業は生産性の向上、諸外国との競争、農業従事者の減少や継承者不足など、多くの課題を抱えている。このため農林水産省は、法人が農業に参入しやすい制度の整備を急いでいる。

これまで有限会社や合同会社などに限られていた農業への参入が、2000年に株式会社(公開会社でない)にも認められた。その後、2009年、2016年の改正農地法の施行で、一般法人のリース方式での農業参入が全面自由化され、農地所有の要件緩和が進んだ。農水省によると、農地を利用して農業を行う一般法人数は、2009年12月の427法人から2018年12月は3,286法人と、9年間で約7.6倍増と急増している。

農業への企業参入が増えてきた半面、農業分野で経営能力を発揮できない企業も出始め、参入規制の緩和による副作用の倒産が急増している。

- ※本調査は、「日本標準産業分類 細分類」における「野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)」の倒産を集計、分析した。

2019年度の倒産件数は37件 過去20年で最多を記録

2019年度の「野菜作農業」倒産は、過去20年で最多の37件(前年度比105.5%増)に達した。一方、負債総額は61億2,200万円(同45.3%減)と減少。負債1億円未満が21件(前年度8件)と急増し、小・零細企業の倒産が約6割(構成比56.7%)と大半を占めた。

倒産件数は、2000年代後半から10件台で推移し、2014年度に初めて20件を突破した。その後は小康状態が続いたが、2019年度に37件に急増し、過去最多を記録した。

原因別、販売不振が牽引

原因別では、販売不振が17件(構成比45.9%、前年度比183.3%増)で最多だった。次いで、既往のシワ寄せ(赤字累積)が8件(同21.6%、同166.6%増)で続く。この2原因を含め業績不振に起因する「不況型」倒産は25件(同67.5%、同177.7%増)と、全体の7割弱を占め、「息切れ」倒産の急増が全体を押し上げた格好となった。

さらに、別事業を手がける関連会社の倒産などに連鎖した他社倒産の余波が5件(同13.5%、同16.6%減)、設備投資過大が3件(同8.1%、同200.0%増)だった。農業生産への参入は、農業機械や施設、設備などへの初期投資が必要で、事業継続に大きな負荷になっている。

負債額別では小規模企業の倒産が目立つ

負債額別は、1千万円以上5千万円未満が18件(構成比48.6%、前年度比200.0%増)、1億円以上5億円未満が14件(同37.8%、同250.0%増)で、そろって前年度から3倍以上増加し、負債5億円未満で全体の95%と大半を占めた。

一方、10億円以上は2件(同5.4%、同33.3%減)に減少し、5億円以上10億円未満(前年度比100.0%減)の倒産の発生はなかった。これは倒産企業の規模が、小・零細規模にシフトしていることを示している。

また、前年度は出萌(株)(福岡県、3社の負債合計約63億9,000万円)とその関連2社の大型倒産があった反動で、2019年度の負債総額は大幅に減少した。

資本金別、小・零細企業が主体

資本金別では、最多は1百万円以上5百万円未満が16件(構成比43.2%、前年度比166.6%増)。次いで、1千万円以上5千万円未満が7件(同18.9%、同40.0%増)、5百万円以上1千万円未満が5件(同13.5%、同150.0%増)で続く。資本金1億円以上は0件(前年度0件)。

最多は東北の8件

地区別では、東北が最も多く8件(構成比21.6%、前年度比300.0%増)。次いで、中部(前年度比12.5%減)と近畿(同600.0%増)が各7件で並んだ。

全9地区のうち、8地区で倒産が発生し、さらに6地区で前年度から増加に転じている。前年度に引き続き、四国は発生がなかった。

日本が高度経済成長期に入った1960年代、日本の農業は「三ちゃん農業」と形容され家族での農業が主流だった。その後、少子高齢化、後継者難を背景に、企業の農業参入が緩和されたが、参入企業の倒産が急増するなど、まだ企業の農業経営は定着したとは言い難い。

野菜作農業は、効率的な生産活動や食品加工など、事業拡大のためには過大な設備投資が重く圧し掛かる。

さらにTPP(環太平洋パートナーシップ協定)交渉や国際競争の中で、生き残りをかけブランド野菜や有機栽培などで特色を出す企業も、激しい競争にさらされている。

農水省は2025年度の野菜生産量の目標値を1,395万トンに設定するが、2015年度以降、前年度を下回り続けており、2018年度の生産量は1,131万トンにとどまった。

食は生活の要であり、新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛やテレワークなどで、環境が激変し野菜価格は上昇に転じている。食料の安定供給には、世界的な需給にも視点を置く必要があるが、国内農業は企業参入に加え、事業継続面でも曲がり角を迎えている。

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は、国産野菜など農業法人のあり方を見直す契機にもなっている。