“震災から9年”「東日本大震災」関連倒産状況(2月29日現在)

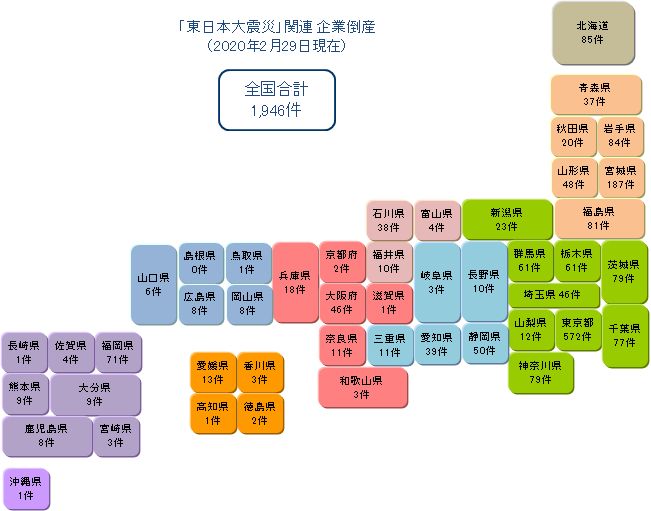

3月11日で「東日本大震災」の発生から丸9年を迎える。「東日本大震災」の関連倒産は、2011年3月から2020年2月まで108カ月連続で発生し、累計は1,946件(2月29日現在)に達した。

島根県を除く46都道府県で関連倒産が発生し、広範囲な影響の大きさを浮き彫りにした。また、震災発生から年毎に収束傾向をみせてきたが、2019年の倒産件数は前年同数と下げ止まりも窺わせる推移をみせている。

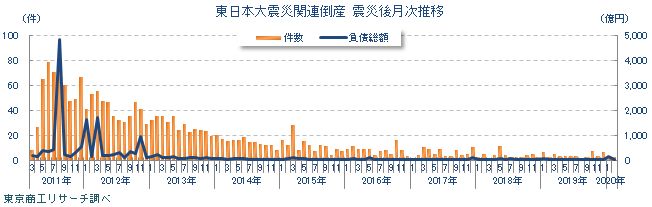

震災から108カ月連続で発生、2019年は前年同数で下げ止まる

「東日本大震災」関連倒産(以下、「震災」関連倒産)の年別(1-12月)件数では、2011年が544件、12年490件(前年比9.9%減)、13年333件(同32.0%減)、14年175件(同47.4%減)、15年141件(同19.4%減)、16年98件(同30.4%減)、17年71件(同27.5%減)、18年44件(同38.0%減)、19年44件(前年同数)と推移。年を経るごとに収束傾向が強まり、2018年は2011年の12分の1以下に減少したが、2019年は下げ止まった格好だ。月平均では3.6件ペースで推移して震災の影響を引きずっている。

「間接被害型」が約9割を占める

被害パターン別では、取引先・仕入先の被災による販路縮小などが影響した「間接型」が1,722件(構成比88.4%)に対し、事務所や工場などが直接損壊を受けた「直接型」は224件(同11.5%)だった。

「間接型」と「直接型」には7.6倍の開きをみせるが、2019年は初めて同数(22件)だった。震災から9年を経て、間接的な影響が薄れてゆく一方、直接受けた痛手を長く引きずった上で行き詰まるケースが散発している。

倒産企業の従業員被害者数は3万人に迫る

「震災」関連の倒産企業の従業員被害者数は、2020年2月29日現在で2万9,805人に達した。

1995年の「阪神・淡路大震災」は4,403人(3年間で集計終了)で、3年比較で5.3倍、現時点で6.7倍に拡大した。都道府県別では、東京都が9,385人(構成比31.4%)で全体の約3分の1を占めた。次いで、宮城県2,720人(同9.1%)、北海道1,426人(同4.7%)、大阪府1,268人(同4.2%)、栃木県1,217人、岩手県1,131人など8都道府県で1,000人を超えた。

また、震災で甚大な被害を受けた岩手県、宮城県、福島県の被災3県の合計は4,789人(構成比16.0%)に達する。この従業員被害者数は正社員のみで集計しているため、パートやアルバイトなどを含めた、実際上の倒産企業の従業員数はさらに膨らむ。

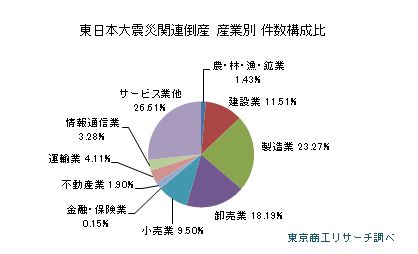

産業別件数、最多が「サービス業他」で全体の4分の1を占める

産業別では、宿泊業、飲食店などを含む「サービス業他」が518件(構成比26.6%)で最多。次いで、「製造業」が453件(同23.2%)、「卸売業」が354件(同18.1%)、「建設業」224件(同11.5%)、「小売業」185件(同9.5%)と続く。「サービス業他」は、幅広い業種に影響が及んだことに加え、震災時の消費手控えの影響も大きかったとみられる。

年別では、震災直後の2011年と2012年は、サプライチェーンの寸断、工場の被災などを背景に「製造業」が最も多かったが、2013年以降は飲食業や宿泊業などを含む「サービス業他」の割合が高くなった。また、従来の顧客先の喪失や縮小を強いられた「卸売業」も構成比を広げた。

2019年は、被害が大きかった地域で基幹産業だった水産加工などの食料品を中心に、製造業が目立った。

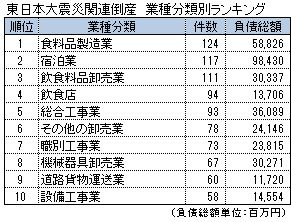

業種別最多は、「食料品製造業」

より細分化した業種別では、「食料品製造業」が124件で最多を占めた。次いで、ホテル・旅館などの「宿泊業」117件、「飲食料品卸売業」111件、「飲食店」94件、「総合工事業」93件と続く。

「食料品製造業」では、沿岸部に近い水産工場が津波により全壊し、補助金の活用で再建したものの、業績回復が計画通りにいかず破綻したケース、「飲食料品卸売業」では従来の販路を失い業績不振から抜け出せなかったケース、原発事故の「風評」被害で大幅な事業規模の縮小に追い込まれたケースなどがあった。

「宿泊業」や「飲食店」は、震災直後の「自粛」ムードが影響し、客足の急減から資金繰りに支障を来したケースが頻発した。旅行や行楽の自粛は被災地の東北だけでなく、全国に広がったため、全国各地で影響がみられた。さらに、被災地では、施設が被災したことをきっかけにして、事業継続を断念するケースもみられた。

「総合工事業」は建築資材の不足や人手不足による工事遅延、中止から経営体力を弱めた企業が多かった。いずれにせよ、震災による業績への痛手に耐えられず、震災前の状態へ回復するまでに到らなかった企業の破綻が目立った。

「東日本大震災」から丸9年を迎える。政府は復興期間を10年間と定め、後期5カ年にあたる2016年度から2020年度までの5年間を「復興・創生期間」と位置付けて復興に取り組んでいる。

一方、全国の避難者数はまだ約4万8,000人(復興庁発表、2020年2月10日現在)を数え、震災から丸9年の時間を経過しながらも深い傷痕を残したままだ。

企業活動では、「震災」関連倒産は収束推移をたどるが、2019年の倒産件数は前年同数で減少にストップがかかり、いまだに震災の影響を引きずる企業が少なくない実態を映している。

政府は3月3日、2020年度に廃止予定だった復興庁の設置期限を30年度まで延長する法改正案を閣議決定した。主に、原発事故への対応が長引く福島県の支援継続を目的としている。一方で、岩手県と宮城県に関する復興事業は、延長後5年間での終了を目指している。大型公共事業や税制優遇、規制緩和の縮小が見込まれ、被災企業の経営安定化には正念場といえるかもしれない。

経済復興には、地域に人が戻って定住し就労する、といった当たり前の生活が根幹となるだけに、地域への継続支援が望まれる。