2019年「粉飾決算」倒産調査

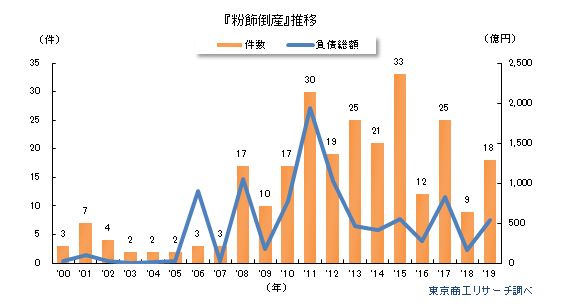

2019年(1-12月)の「コンプライアンス違反」倒産のうち、「粉飾決算」が確認された倒産(以下、粉飾倒産)は18件(前年9件)と、前年から2倍に急増した。

粉飾決算に手を染めたきっかけは様々だが、「海外での投資失敗の隠蔽」や「業績低迷(赤字)で取引先からの支払条件が厳しくなった」などの事業上の要因だけでなく、「代表者の相続税を支払うため」など、事業承継に絡む時代を反映した要因も少なくない。

また、30年にわたり粉飾決算を続けていた(株)開成コーポレーション(埼玉県・破産)のように、粉飾決算の期間が30年、15年、10年など、長期にわたるケースも目立った。

粉飾決算は、資金繰りが維持されている間は発覚しにくい。だが、人件費の負担などから資金繰りがひっ迫し、金融機関に借入返済のリスケ(返済猶予)を要請する際、粉飾決算が発覚するケースが増えている。また、倒産ではないが粉飾を続けてきた企業のなかには、金融機関に粉飾決算を明らかにしたうえで、私的整理の形で再建を目指す企業も散見される。

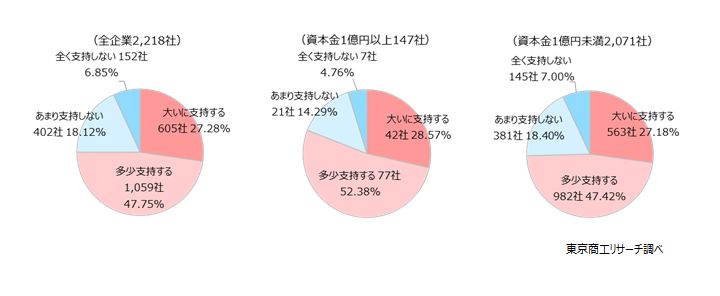

金融機関は収益環境が厳しく、「粉飾決算」への対応を強めている。

- ※本調査は2019年(1-12月)の「コンプライアンス違反」倒産のうち、裁判所への申請書類や会社・代理人弁護士への取材で「粉飾決算」が判明したものをまとめた。

- ※2019年に金融機関に支援を要請した企業は、粉飾決算を40年続けてきたことを告白し、支援を受けて再建を目指している(倒産には未集計)。また、2020年1月に民事再生法の適用を申請した企業は、35年間の粉飾が判明した。

「粉飾決算」に起因する倒産 前年比2倍に急増

2019年(1-12月)の「粉飾決算」倒産は18件だった。これは前年(9件)に比べ2.0倍と急増し、2017年(25件)以来、2年ぶりに前年を上回った。

形態別では、最多が破産の11件(構成比61.1%)で全体の6割を占めた。このほか、民事再生法が5件(同27.7%)、特別清算と銀行取引停止処分が各1件だった。

「粉飾倒産」では3社に2社が清算型を選択している。最近はコンプライアンス意識が高まり、粉飾決算に伴う信用失墜は大きいものがある。このため、再建型の民事再生法ではスポンサーによる信用補完で再建を目指す企業が増えている。

都道府県別では、東京都が6件(構成比33.3%)で最も多かった。次いで、埼玉県が4件、福岡県と大阪府、千葉県が各2件、鳥取県、富山県が各1件だった。

負債別では、「10億円以上」が9件で最も多い。このほか、「1億円以上5億円未満」が6件、「5億円以上10億円未満」が3件だった。