介護離職「男性が多い」企業、「女性が多い」を11ポイント上回る 第2回「介護離職」に関するアンケート調査

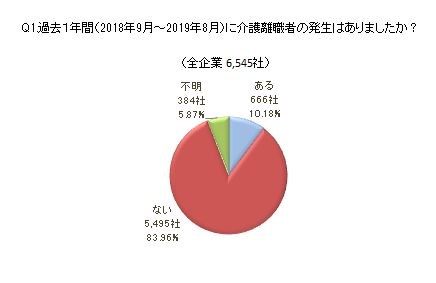

親族などの介護を理由に勤務先を退職する「介護離職」が次第に広がっている。東京商工リサーチ(TSR)が全国の企業を対象に実施した「介護離職」に関するアンケート調査(有効回答6,545社)によると、過去1年間に介護離職が発生した企業は約1割に達することがわかった。

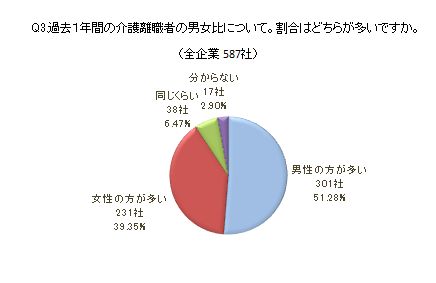

離職者の男女別では「男性が多い」が「女性が多い」を11.9ポイント上回り、少子高齢化で未婚者が親を介護するケースも増加するなど、最近の傾向を色濃く反映する結果となった。

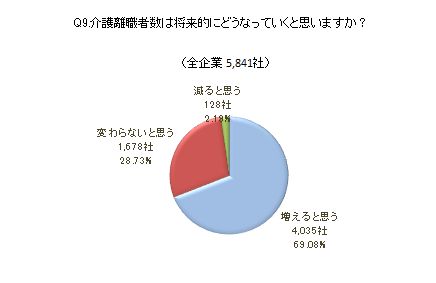

全体の約4割の企業が「仕事」と「介護」の両立支援への取り組みや何らかの体制整備に動き、将来的に介護離職者が増えると考える企業は4,035社(構成比69.0%)と約7割にのぼった。同時に、社員の高齢化、特別養護老人ホーム(特養)の空き室不足など、「介護離職」に不安を抱く企業は少なくない。

厚生労働省によると、2017年度の介護給付費は10.8兆円にのぼり、介護保険制度が始まった2000年度(3.6兆円)の3倍に膨れ上がっている。ただ、介護業界は恒常的な人材不足の解消にメドが立たない状態が続いている。このため介護が必要な親族を持つ社員だけでなく、企業も将来への不測の事態に備えた人事政策を求められている。

- ※本調査は、2019年9月12日~27日にインターネットによるアンケート調査を実施し、6,545社の有効回答を集計。本調査は、資本金1億円以上を大企業、同1億円未満を中小企業と定義した。個人企業は資本金1億円未満に算入、中小企業に区分した。

介護離職は企業規模で格差

過去1年間(2018年9月~2019年8月)に介護を理由とした離職者が発生しましたか?との問いには、「ある」が666社(構成比10.1%)、「ない」が5,495社(同83.9%)で、介護離職者は企業の1割で発生している。

資本金別では、1億円以上の大企業では、「ある」が159社(同12.8%)、「ない」は854社(同69.0%)だった。

一方、1億円未満の中小企業では、「ある」が507社(同9.5%)、「ない」が4,641社(同87.4%)だった。

介護離職の「ある」は、従業員数の多い大企業が中小企業を3.3ポイント上回っている。

「男性が多い」が「女性が多い」を11.9ポイント上回る

介護離職者の男女比については、男性が女性を11.9ポイント上回った。総務省の2017年就業構造基本調査では、「介護・看護のために過去1年間で前職を離職した人」の数は、男性が2万4,000人で前回調査の2012年に比べ4,100人の増加。一方、女性は7万5,100人で前回から6,100人の減となっている。このトレンドを裏付けるように、今回の調査結果でも、親族の介護等で勤務先を退職する社員は男性が増えている。

資本金別では、1億円以上では男性が約6割に達する77社(構成比59.2%)だった。一方、1億円未満では、男性は224社(同49.0%)と10ポイントの差がつき、大企業ほど男性の介護離職が多いことが明らかになった。

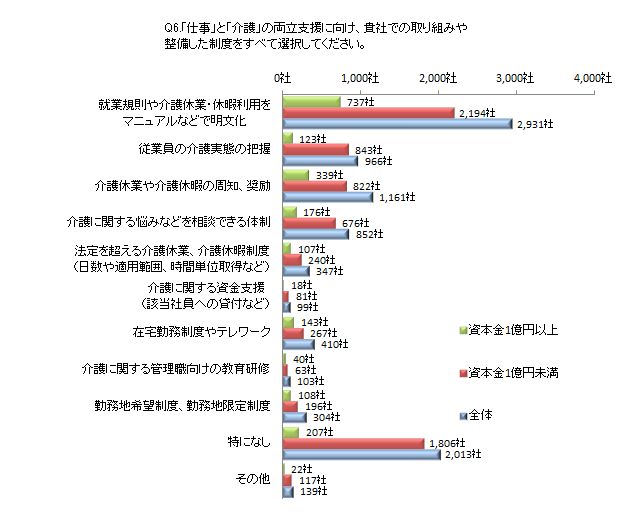

“マニュアルの明文化”や“介護休業・休暇の周知、奨励”など、制度認知を高める動き

「仕事」と「介護」の両立支援に向け、自社での取り組みや整備した制度を聞くと、4割以上に当たる2,931社(構成比44.7%)が「就業規則や介護休業・休暇利用をマニュアルなどで明文化」を選択し、一般社員への浸透が比較的低い「介護休業や介護休暇の周知、奨励」(1,161社、構成比17.7%)と同様に、制度の認知や啓発に努めている。

次いで、「従業員の介護実態の把握」(966社、同14.7%)、「介護に関する悩みなどを相談できる体制」(852社、13.0%)と続く。

近年、大企業やスタートアップ企業を中心に導入がみられる「在宅勤務制度やテレワーク」については、大企業・中小企業で整備に大きな差があった。資本金1億円以上では143社(構成比11.5%)が取り組む一方、1億円未満は267社(同5.0%)と半分にとどまった。

また、該当社員への貸付を含む「介護に関する資金支援」は全企業で99社(同1.5%)に過ぎない。介護への所要資金の支援に比べ、その前段階となる制度周知や利用環境の向上時点で、まだ道半ばの状態だ。

「その他」では、社員が少人数の企業は「デイサービス・ショートステイ等の状況に応じて臨機応変に対応している」(東日本、従業員数14人)、「社員本人から相談を受け、希望に沿った形で対応する」(西日本、同130人)など、該当社員の置かれた状況を把握しやすい環境を生かして柔軟に対応する企業もある。

だが、離職防止策を積極的に講じる企業がある一方、「特になし」も2,013社(構成比30.7%)と全体の3割にのぼり、企業規模にかかわらず、企業の介護向け取り組みの姿勢には大きな差があることも明らかになった

一方、両立支援に向けた取り組みが「十分ではない」と回答した企業が約半数

「仕事」と「介護」の両立支援について、自社での取り組みが十分と思う企業は、全体の12.0%(707社)で、「思わない」とした企業(2,841社、構成比48.2%)と36.2ポイントの大差がついた。

資本金別では1億円以上、1億円未満とも差はなかった。「わからない」と回答した企業は、全体の39.7%あった。まだ、規模に関わらず、企業の中で介護への意識が高まっていない現状も垣間見える。

法整備とは別に、介護人材への待遇向上などを望む声もあった。

介護離職者数、将来的に「増えると思う」が7割

「介護離職者数は将来的にどうなっていくと思うか」の問いには、約7割(4035社)が「増える」と回答した。

回答では、「介護施設の空きもなく、離職する人がいる。今後も増えそう」と社会全体の取り組みの遅れを悲観的に捉えている声もあった。介護現場の人材不足で、今後は在宅介護の増加を危惧する。「在宅ワークの人以外は、みんな離職せざるを得ない可能性もある」と先々への強い不安も寄せられた。

9割以上の企業で“高齢化”を懸念

介護離職者数が「増える」と回答した企業のうち、9割以上(構成比92.8%)が「従業員の高齢化に伴い、介護を必要とする家族が増加する」を選択した。

次いで、「現在の介護休業、介護休暇制度だけでは働きながらの介護に限界がある」(1,963社、構成比48.6%)、「介護保険利用者の基準の厳格化に伴い、家族の負担が増えるため」(1,175社、同29.1%)と続いた。各種サービスの基本報酬の見直しや訪問介護、一部通所介護の報酬引き下げも続き、要介護認定の厳格化も懸念される。職場環境への意識に比べ、従業員本人や家族の介護問題を懸念する回答が目立った

両立支援の道、国をあげて制度整備と周知が必要

内閣府によると、要介護度認定者数は2017年時点で633万人にのぼる。特に、重度の高い要介護4と5に認定される人は、2013年以降、130万人を超え、2017年には136.9万人と135万人を突破した。一方、介護人材の不足は深刻で、他業界に比べても非常に高く2019年10月の有効求人倍率は全体の1.45倍に比べ、介護関連サービスの倍率は3ポイント以上高い4.51倍と高止まりしている。

厚生労働省は人材不足への対策として、賃金の見直しや外国人技能実習生への規制緩和、在留資格の拡大などの対策を講じるが、言語や被介護者との慣習とのギャップもあり、慢性的な人手不足の解消には至らず先行きに課題を残している。

国内では、高齢化や未婚者の増加も大きな社会問題になりつつある。さらに、介護施設に入所できない親族の介護は、さらなる少子化への要因にもなりかねない。企業側でも、従業員への介護休業をはじめとした両立支援策の周知はまだ広がっていない。

両立支援への取り組みが「十分である」は、わずか1割強だった。また、全体の約7割で「介護離職者数は今後も増加する」と認識し、終わりの見えない不安と先々への悲観的なムードは拡大している。

介護は、介護を要する人も、支えるその家族もこもりがちになりやすく、社会との接点や周囲とのコミュニケーションの希薄化が危惧される。“育休”など若い世代への取り組みが波及するなか、介護も企業が積極的に導入できるよう国をあげて制度の整備を進めることが求められる。

記事の引用・リンクについて

記事の引用および記事ページへのリンクは、当サイトからの出典である旨を明示することで行うことができます。

(記載例) 東京商工リサーチ TSRデータインサイト ※当社名の短縮表記はできません。

詳しくはサイトポリシーをご確認ください。