2019年「飲食業倒産動向」調査

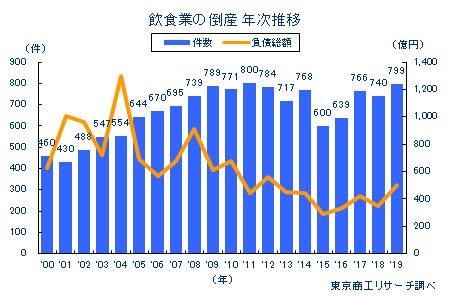

2019年(1-12月)の「飲食業」倒産は799件(前年比7.9%増)で、2年ぶりに前年を上回った。バブル末期の1990年以降の30年間では、2011年の800件に次いで2番目の多さとなった。

飲食業の内訳は、「食堂,レストラン」が227件(同21.3%増)で、30年間では最多となった。このほか、「持ち帰り飲食サービス業」が24件(同20.0%増)、「喫茶店」が63件(同16.6%増)、「専門料理店」が192件(同9.0%増)と、いずれも増加した。

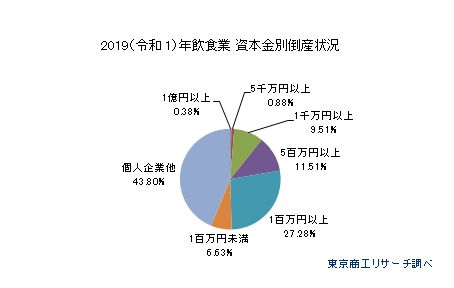

負債総額は503億8,700万円(同45.9%増)で、2年ぶりに前年を上回った。ただ、負債で1億円未満が725件(構成比90.7%)、資本金でも1千万円未満が713件(同89.2%)と、いずれも約9割を占め、小・零細業者の淘汰が目立つ。

近年、自治体や金融機関が創業支援を積極的に推進し、資金力の脆弱な業者も増加している。消費者の支出抑制が続く中、特徴のない店舗は集客力にハンディを抱え、さらに人手不足で人件費も上昇しており、小・零細業者の生き残りは難しい時代に入っている。

- ※本調査は、日本産業分類の「飲食業」(「食堂,レストラン」「専門料理店」「そば・うどん店」「すし店」「酒場,ビヤホール」「バー,キャバレー,ナイトクラブ」「喫茶店」「その他の飲食店」「持ち帰り飲食サービス」「宅配飲食サービス業」)の倒産を集計、分析した。

倒産件数799件、過去2番目の多さ

2019年の「飲食業」倒産は799件(前年740件)で、2年ぶりに前年を上回った。

「食堂,レストラン」が227件(前年187件)、「専門料理店」が192件(同176件)、「酒場,ビヤホール」が137件(同131件)、「喫茶店」が63件(同54件)など、各業態で増加した。1990年以降の30年間では、2011年の800件に次ぎ、過去2番目の多さとなった。

また、負債総額は503億8,700万円(前年345億3,000万円)で、負債10億円以上が5件(前年比25.0%増、前年4件)と増加。また、同5億円以上10億円未満は10件(同400.0%増、同2件)と前年の5倍に増え、負債は2年ぶりに前年を上回った。

ただ、同1億円未満が725件(前年676件)と9割(構成比90.7%)を占め、この30年間では、1999年(464億5,900万円)に次ぐ、11番目の低水準にとどまった。

主な倒産事例では、焼き鳥店などを経営していた(株)ひびき(埼玉、民事再生法、負債77億900万円)は税金滞納を解消するために架空売上で金融機関から資金を調達していた。その後も粉飾決算を繰り返していたが、主力店舗の閉鎖で売上減をカバーできず、法的手続による再建を選択した。

業種別 「食堂,レストラン」は過去30年間で最多

飲食業を細かく分類した業種小分類では、最多が「食堂,レストラン」の227件(前年比21.3%増、構成比28.4%)だった。次いで、日本料理店・中華料理店などを含む「専門料理店」が192件(同9.0%増、同24.0%)、居酒屋などの「酒場,ビヤホール」が137件(同4.5%増、同17.1%)、「バー,キャバレー,ナイトクラブ」と「喫茶店」が各63件。

件数が最多だった「食堂,レストラン」は、2014年の204件を上回り、1990年以降の30年間では最多記録を更新した。また、「酒場,ビヤホール」は2012年(141件)に次ぐ2番目、「専門料理店」は2011年(197件)に次ぐ4番目、「喫茶店」は2007年(64件)に次ぐ5番目、宅配飲食サービス業」(31件)は2016年(39件)に次ぐ6番目の多さとなった。

原因別 「販売不振」が8割以上

原因別では、販売不振が667件(前年比10.0%増)で最も多かった。以下、事業上の失敗38件(同5.0%減)、既往のシワ寄せ(赤字累積)28件(同28.2%減)の順。

労働集約型の飲食業では、慢性的な人手不足に加え、同業者との競合で業績不振から抜け出せないケースが多い。また、近年は創業支援による「起業」ブームも背景にあるが、甘い事業計画のままの創業も目立ち、後継者難の老舗と併せて業歴の浅い企業の倒産も少なくない。

形態別 破産が746件で9割以上を占める

形態では、最多は「破産」の746件(前年比8.7%増)で、構成比は9割以上(93.3%)を占めた。次いで、「民事再生法」が34件(同21.4%増)、「特別清算」が10件(同25.0%増)の順。

飲食業は小・零細規模の業者も多く、先行きの厳しさから事業継続を断念するケースが多い。

負債額別 1億円未満が9割

負債額別では、1億円未満が725件(前年比7.2%増)だった。内訳は、1千万円以上5千万円未満が658件(前年比9.8%増)、5千万円以上1億円未満67件(同12.9%減)。

このほか、1億円以上5億円未満59件(同1.7%増)、5億円以上10億円未満10件(同400.0%増)、10億円以上5件(同25.0%増)と増加した。

小規模企業を中心にしているが、一方では多店舗展開で失敗する倒産も出ている。

資本金別 1千万円未満が約9割

資本金別では、個人企業を含む1千万円未満が713件(前年比9.8%増)だった。構成比は89.2%(前年87.7%)と約9割を占め、前年より1.5ポイント上昇した。資本背景が脆弱な企業の倒産増が際立った。

一方、1億円以上は3件(前年比200.0%増)で、前年を上回った。

従業員数別 10人未満が9割以上を占める

従業員数別では、最多は5人未満の703件(前年比8.4%増)。次いで、5人以上10人未満が55件(同3.5%減)。

10人未満が758件(同7.5%増)で、構成比は94.8%(前年95.2%)と、9割以上を占めた。

地区別 近畿が264件で最多

地区別では、9地区のうち、4地区で前年を上回った。増加率の最高は、福岡(29→38件)を含む九州の55.5%増(45→70件)。次いで、広島(11→18件)を含む中国24.2%増(33→41件)、大阪(103→146件)を含む近畿11.8%増(236→264件)、中部8.7%増の順。

減少は、北陸(前年比23.3%減)、北海道・四国(各同5.2%減)、関東(同0.8%減)の4地区。同数は東北の1地区。

2013年6月、日本再興戦略で「米国・英国並みの開業率10%台を目指す」ことが閣議決定した。これを受けて自治体や金融機関、商工会議所などが積極的に創業支援に動いている。制度融資も拡充し、「金融機関は飲食業の開業融資で実績を伸ばしている」との声も出ている。

ただ、人手不足に加え、消費税率の引き上げなどで、飲食業界にも価格競争が強く働くようになってきた。さらに、2020年4月には改正健康増進法(受動喫煙防止条例)の全面施行で、分煙化に向けた設備投資が必要なケースも出てくる。飲食業は資産背景が脆弱な業者を中心にしており、今後は倒産だけでなく、休廃業・解散の動きからも目を離せない。