2019年(1-9月)「メガネ・時計店」の倒産状況

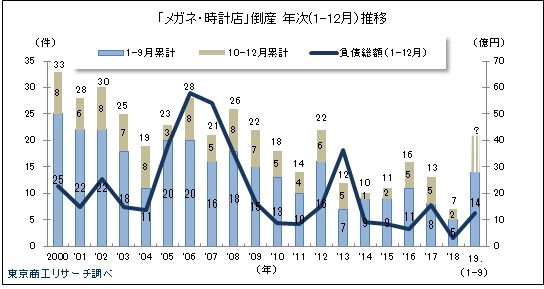

昔から街にあった「メガネ・時計店」の倒産が急増している。2019年1-9月累計の「メガネ・時計店」の倒産件数は14件(前年同期比180.0%増、前年同期5件)と2.8倍増に達している。これは2018年(1-12月・7件)の2倍で、現在のペースで推移すると直近10年間で最多を記録した2012年の22件に迫る可能性も出てきた。

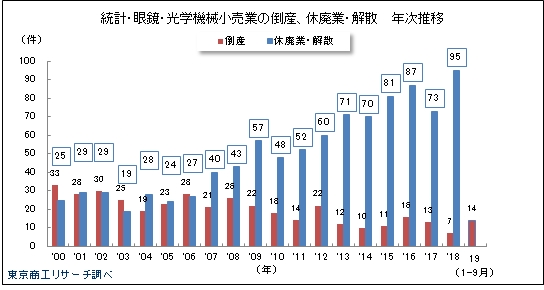

さらに、休廃業・解散も右肩上がりで増加し、2018年は倒産の13.5倍の95件に達している。

「メガネ」や「時計」は同じ店舗で扱うケースが多かった。これは、「メガネ」も「時計」も高価でアフターサービスを考慮し、顏なじみで信頼できる地域密着型の店舗で購入したためだ。だが、「メガネ店」はコンタクトレンズの台頭に始まり、2001年に登場した「Zoff(ゾフ)」や「眼鏡市場」など、低価格店の進出とユーザー嗜好の変化で業界の構図が大きく変わっている。

「時計店」は複雑な機械式時計が主流だった時代は、購入した「時計店」に修理を頼むユーザーが多く経営が安定していた。しかし、クオーツ式など低価格で正確な時計が主流になると故障も少なく消費者と「時計店」とのつながりが希薄になってきた。さらに、高級時計の販売はネット通販業者や家電量販店など、従来の販売チャネルにない業界からの参入も相次いだ。このため次第に古くからの「時計店」は、電池交換や修理などのサービス業務に主流がシフトしたが、サービス価格も低価格化が進み、厳しい経営環境になっている。

- ※本調査は、「日本標準産業分類 小分類」における「時計・眼鏡・光学機械小売業」の倒産、休廃業・解散を集計、分析した。

「メガネ・時計店」の1-9月倒産は14件

2019年(1-9月)の「メガネ・時計店」の倒産は14件(前年同期比180.0%増)で、前年同期比2.8倍増と急増。すでに2018年1年間の7件を上回っている。

2018年「メガネ・時計店」の休廃業・解散は95件

「休廃業・解散」は、倒産(法的整理、私的整理)以外で事業活動を停止した企業を東京商工リサーチの企業情報データベース(379万社)から抽出した。2018年(1-12月)のデータでは、「メガネ・時計店」の休廃業・解散は95件で、倒産件数(7件)の13.5倍に達した。

企業倒産は金融支援策などの抑制効果で落ち着いているが、休廃業・解散は2007年から増加傾向が続いている。このため、倒産と休廃業・解散の合計は2016年が103件、2017年が86件、2018年が102件と100件を挟んで推移している。2019年は倒産が急増しており、休廃業・解散を含め市場から撤退する企業は2000年以降で最多の2016年(103件)を上回る可能性が高まっている。

原因別、販売不振(業績不振)が7割

2019年1-9月の14件のうち、原因別の最多は「販売不振」が10件(前年同期比150.0%増)で全体の71.4%を占めた。また、赤字累積の「既往のシワ寄せ」も3件(同200.0%増)で、「息切れ倒産」が大半を占めた。残りは事業上の失敗の「放漫経営」が1件だった。

形態別、破産が約8割

14件のうち、形態別では、破産が11件(前年同期比120.0%増)と78.5%を占めた。販売不振や赤字累積で事業継続を断念する消滅型がほとんどだった。また、手形を利用する企業も多く、銀行取引停止処分が2件(構成比14.2%)発生した。

負債額別、1億円未満が約8割

負債額別は、1億円未満が11件(前年同期比175.0%増、構成比78.5%)と小・零細規模が大半を占めた。1億円以上5億円未満は2件(同100.0%増、同14.2%)、5億円以上は1件(前年同期ゼロ、同7.1%)だった。

馴染みのある「メガネ・時計店」が街から姿を消しつつある。腕の確かな職人気質の店主がいるメガネ店で度数を測りズレを調整するシーンがよく見られた。また、時計店も愛用の時計のメンテナンス、時間調整、修理などを手がけ、市民生活に欠かせない存在だった。

総務省統計局の1世帯当たり年間支出金額(総世帯)によると、「メガネ」への支出は2005年に7,592円だったが、2018年は5,578円と2,014円減少している。一方、「コンタクト」は2003年の1,857円から2018年には3,246円に右肩上がりで増加し、「メガネ」から「コンタクト」へのシフトが鮮明になっている。また、「腕時計」は2003年の2,547円から上下を繰り返し、2018年は1,482円にとどまった。

2000年代に入ると、メガネ業界は均一低価格チェーン店が全国に展開。購入サイクルも短期化し、旧来型の店舗は中心が販売からサービス業務に変化している。時計店も、高級品から安価品まで店舗に溢れている。ネット通販の参入、スマホでの代用もあるが、一人で複数個を持つのが当たり前で普及率はほぼ100%に達している。大手量販店との競争も激しく、小・零細規模の店舗は電池交換や修理などで事業を縮小する店も増えている。

金融機関に事業性評価が浸透し、将来性や成長性が乏しい企業は資金調達が厳しくなる事態も想定される。金融機関にいかに自社の将来像をしっかり説明できるかを問われているが、後継者問題も大きな鍵になる。

低価格チェーンや量販店との競合が激しい中、固定客を維持しながら若者の新規開拓がより重要だ。日々の景色の中にある「店舗」で、きめ細やかなサービスや気配りだけでは生き残りは難しくなっている。倒産と休廃業・解散が年間で合計100件に達する時代に入り、「メガネ・時計店」は多様なニーズの把握と特徴ある店作りが明暗を分ける時代に突入している。