特別寄稿 第3回(全3回)構造変化への対応と防災・減災対策

◆構造変化への対応(第3部第1章)

2019年5月、令和の時代が始まった。平成の約30年間を振り返ると、経済・社会の構造は大きく変化し、今後この変化はさらに大きく速くなることが見込まれる。

2019年版中小企業白書(以下、「白書」)第3部第1章「構造変化への対応」では、中小企業を取り巻く社会・経済の構造変化について、「人口減少」「デジタル化」「グローバル化」の3つの観点から分析を行っている。

◆人口減少(第3部第1章)

我が国の人口は2008年をピークに減少傾向にある。特に地方部では、既に人口が大きく減少しており、1990年から2015年までの我が国の人口変化を見ると、都市部への人口集中と地方の過疎化が顕著となっている。また、中小企業の事業所の労働生産性は、立地地域の人口密度との関係性が強く、地方の中小企業にとっては、今後人口減少がより大きな課題となり得る。後述のデジタル化やグローバル化といった変化を追い風にし、人口減少を前提としたビジネスモデルを構築していく必要がある。白書では事例として、人口が減少する地域で利便性の向上や固定客の獲得により地域内シェア首位を維持する福岡県のスーパーを紹介している。する上で、引き継ぐ事業用資産を選択していると推察される。

◆デジタル化(第3部第1章)

見ると、「IoT・AIどちらも導入意向はない」中小企業は半数以上存在する。

中小企業においては、IoT・AIを自社の経営にどのように活用できるか検討を行い、経営課題の解消に役立てていくことが期待される。白書では事例として、経営課題の解決のためにIoTを導入し、マネジメントを強化した新潟県の建設用仮設資材リース業者を紹介している。

◆グローバル化(第3部第1章)

2011年以降、訪日外国人旅行者が急増し、その消費額も大幅な増加が続き、2018年では4.5兆円に上っている。また、外国人延べ宿泊者数の変化(2017年/2011年)を都道府県別に見ると、1位が香川県(13.2倍)、2位が奈良県(11.3倍)、3位が佐賀県(10.5倍)と続いており、特に地方部で大きく増加している。地域内需要に依存するビジネスモデルの企業にとって、インバウンド需要は事業を拡大させる大きなチャンスとなり得る。白書では事例として、寿司という「モノ」だけでなく、寿司を握るという「体験」も提供することでインバウンドのニーズを捉えた奈良県の寿司製造販売業者を紹介している。

◆防災・減災対策 (第3部第2章)

我が国は自然災害が多く、我が国における自然災害による被害額の割合は世界全体の14.3%と高い水準にあり、自然災害の発生件数は変動を伴いながら増加傾向にある。また、2018年は大阪府北部地震、平成30年7月豪雨(西日本豪雨)、台風19~21号、北海道胆振東部地震など、地域の中小企業・小規模事業者に大きな影響を与える大規模な災害が続けて発生した。頻発する自然災害に対応すべく、中小企業は自ら自然災害への事前対策に取り組み、周囲の関係者を巻き込んで、事業を継続するための体制を構築する必要がある。

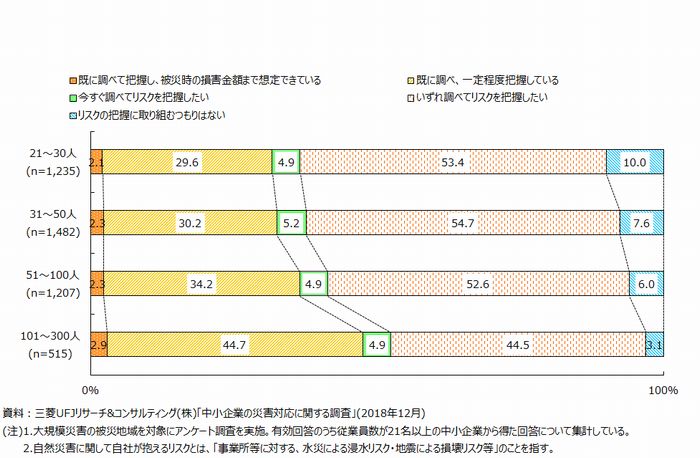

しかしながら、過去の大規模災害の被災地域に所在する企業を対象に実施したアンケート調査では、自然災害への備えに具体的に取り組んでいると回答した企業は45.9%にとどまった。自然災害への備えに取り組んでいない理由では、「何から始めれば良いか分からない」と回答した企業が最も多い。また、従業員規模によって差はあるものの、半数以上の中小企業が自然災害に関して自社が抱えるリスクを把握していないことが分かった(第1図)。

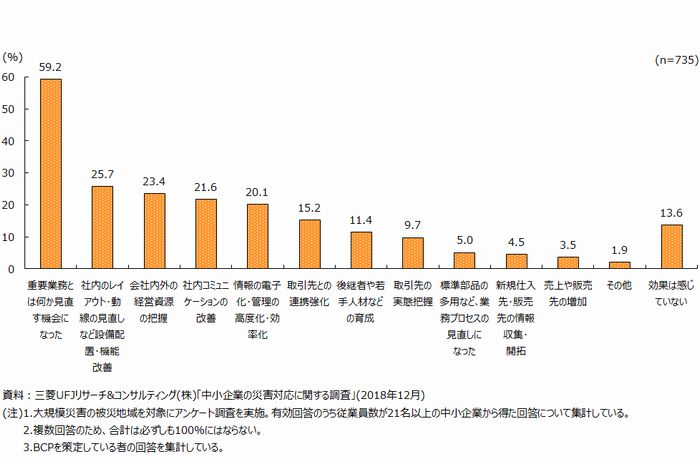

自然災害への事前対策の一つに、事業継続計画(BCP)の策定がある。BCPを事前に策定することで、被災時における早期の事業再開が期待できる。また、BCP策定を通じて、自社の事業を見直し、生産性向上につながるような策を講ずるきっかけを得られるという平時のメリットもある。

その他、ハザードマップの確認や損害保険の見直し等もリスクの把握や事前対策として有効である。

白書では、事前対策が功を奏し災害による被害を最小限に抑えた企業を複数紹介しているほか、中小企業強靱化法案、ハザードマップの活用方法等についても取り上げている(白書コラム3-2-1「中小企業の災害に備えた強靭化の取組」、コラム3-2-2「ハザードマップの活用方法」)。白書が中小企業の防災・減災対策の一助となれば幸甚である。

◆まとめ

積極的に行っていくことが求められる。

また、我が国における自然災害の発生リスクは依然高い水準にあり、実際に被災した事業者は様々な被害を被っている。中小企業は被災時における事業継続力を高めるためにも、今後、一層の事前対策を講じていくことが必要とされる。

(著者:中小企業庁 事業環境部 企画課 調査室 尾髙 正裕氏・東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2019年6月19日号掲載予定)