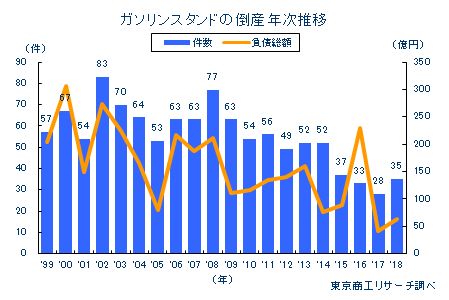

2018年「ガソリンスタンド」の倒産状況 2018年の倒産件数が2割増、5年ぶりに前年を上回る

全国各地で生活インフラを担うガソリンスタンドの倒産が、2018年は5年ぶりに増加に転じた。さらに、「休廃業・解散」企業も増加しており、厳しい経営環境を映し出している。

エコカーの普及や高齢化に伴う運転者の減少、これに地方経済の低迷も加わり、ガソリン需要は落ち込み、特に地方のガソリンスタンドの経営は厳しさを増している。ガソリンスタンドの倒産や休廃業・解散の動きは、「ガソリンスタンド過疎地」問題にも波及し、今後の推移から目を離せない。

2018年の倒産35件、5年ぶりに前年を上回る

2018年(1-12月)のガソリンスタンド倒産は35件(前年比25.0%増、前年28件)で、5年ぶりに前年を上回った。

負債総額は63億8,100万円(同53.2%増、同41億6,400万円)と、前年より1.5倍増に膨らんだ。負債10億円以上の大型倒産は1件(前年ゼロ)にとどまるが、同1億円以上5億円未満が16件(前年比100.0%増、前年8件)と2倍増になったことが影響した。

2018年の「休廃業・解散」も増勢

また、2018年に倒産(法的整理、私的整理)以外で事業活動を停止した、ガソリンスタンドの「休廃業・解散」件数は198件(前年比36.5%増、前年145件)にのぼり、2014年からの最近5年では最多になるなど増勢が目立った。事業不振だけでなく業界の先行きが不透明なことも、事業承継がスムーズに展開できていない要因の一つとみられる。

原因別、販売不振が最多

倒産の原因別では、「販売不振」が24件(前年比26.3%増、前年19件)と全体の68.5%を占めた。形態別では、破産が30件(同36.3%増、前年22件)で85.7%を占めたのに対して、再建型の民事再生法はなく(前年ゼロ)、経営不振に陥った企業の再建が厳しいことを示した。

地区別、9地区のうち、8地区で倒産発生

倒産の地区別は、全国9地区のうち、北陸を除く8地区で倒産が発生した。最多は近畿の8件(前年2件)。次いで、関東7件(同4件)、中部7件(同5件)、東北5件(同3件)、九州4件(同7件)、中国2件(同2件)、北海道1件(同1件)、四国1件(同3件)の順。倒産は各地で発生しているが、都道府県別では22都道府県で発生し、最多が大阪の5件(同1件)だった。

ガソリンスタンド数、ピーク時より半減

資源エネルギー庁によると、全国のガソリンスタンド(給油所)数は2017年度末で3万747カ所だった。ピークの1994年度末(6万421カ所)から23年連続で減少し、ほぼ半減している。

この要因としては、(1)ハイブリッド車などの燃費の良いエコカーの普及、(2)車検や自動車税、任意保険など維持費負担を嫌う若者を中心とした自動車離れ、(3)高齢化に伴う運転者の減少、(4)乗用車保有率が低い都市中心部への人口集中、などが挙げられる。

さらに、2010年6月の消防法改正で地下埋蔵タンクの腐食防止対策の義務化、などの規制強化が小規模ガソリンスタンドに資金的重しとなって事業閉鎖を促したとみられる。今後もガソリン需要は減少傾向が続く見通しで、市場拡大の要因に乏しく厳しい経営環境が続くとみられる。

深刻さを増す「ガソリンスタンド過疎地」問題

ガソリンスタンドの減少に歯止めがかからないなか、最近は「ガソリンスタンド過疎地」問題が全国的な課題としてクローズアップされている。生活圏内のガソリンスタンドが減ると、自家用車や農林業用車両への給油だけでなく、寒冷地では生活必需品の灯油供給などの移動手段を持たない高齢者への対応が後手に回り、地方を中心に生活基盤を脅かされる状況が発生している。

資源エネルギー庁は、「ガソリンスタンド過疎地」(正式には「サービスステーション過疎地」)を市町村内のガソリンスタンド数が3カ所以下の自治体としている。

2017年度末での、「ガソリンスタンド過疎地」は、全国で312市町村にのぼる。また、同庁が実施したガソリンスタンド過疎地等に位置する事業者の今後の事業継続意志についてのアンケート調査(2016年)では、「継続する」が72%を占めた一方、「未定」が19%、「廃業を考えている」が9%にのぼった。地方ではガソリンスタンドの減少で、消費者の利便性だけでなく、天災を含めた災害時に地域住民への燃料供給が極めて不安定化するなど、深刻な事態を招くことが懸念されている。

まとめ

ガソリンスタンド減少の背景には、少子高齢化、自動車離れだけでなく、地方経済の低迷も影を落としている。停滞する地方から、交通機関が整備されて乗用車保有率の低い都市部に人口が集中し、ますますガソリンの需要低下に拍車がかかっている。

さらに、地方ではガソリンの需要減に加え、給油所経営を担う後継者の人材不足にも直面している。ガソリンスタンド経営者の高齢化も進み、新たな設備投資が必要になった段階で、事業の存廃を決断する悪循環の構図が浮かび上がっている。

人口減少と高齢化の中で、乗用車の保有台数の伸びは次第に頭打ちとなり、いずれは減少すると予想されている。乗用車の減少は、ガソリン需要の低下につながり、需要の頭打ちはインフラとして全国に整備されたガソリン供給網の寸断という問題を投げかけている。

政府は、ガソリンスタンドをインフラ機能の一翼を担う地域の燃料供給拠点として認識し、自治体がリーダーシップを発揮して早めに過疎地対策を実施することを推進している。

ただ、当面の経営環境は厳しく、今後も不採算店舗の閉鎖、採算悪化や後継者難などからガソリンスタンドの倒産や廃業は増加することが懸念されている。政府が重要課題としている「地方創生」に向けても、ガソリンスタンドの存続は欠かせない力になるかもしれない。