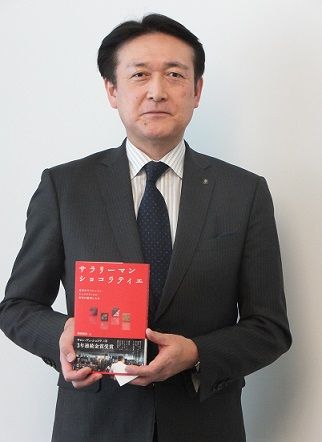

カジュアルギフトに照準「ライバルは増えるだろう」、「メリーチョコレート」小屋松社長 独占インタビュー(後編)

-2017年に新ブランド「ルルメリー」発表

メリーチョコレートは来年、創業70周年を迎える。メーカーとしては老舗だ。“昔からあるチョコレートメーカー”というだけで食べていけるほど、この業界も甘くない。やはりブランドも年をとっていく。これまでのお客様にも愛されながら、今の時代の若いお客様にもアプローチしていかなければならない。そのような背景もあり、若い世代のニーズを汲んだチョコレートを主役にしたスイーツブランド、「ルルメリー」を立ち上げた。

ブランドの立ち上げに関しては、元々ある既存のものをブラッシュアップして今の時代に合わせる方法もある。だが、ブラッシュアップの手法では掴みきれないニーズも往々にある。その場合は、一から新たなブランドを作り、ターゲット層にリーチしていく取り組みが必要だ。現状、我々がなかなか取りにくいニーズが20代~40代のお客様。その世代のニーズや感性にフィットする商品は、一から新ブランドを立ち上げ、提案をした方が良いと判断した。ルルメリーに関しては、これまでの“チャネルありき”という考え方はひとまず置いてスタートした。こちら側から売れる“ルート”を探っていく。使用食材へのこだわりに加えて、商品の美しさやパッケージも追究した。現在までインスタグラム等でも話題になり、感度の高い若年層のお客様にリーチできている。

-探るべき“販売ルート”とは

ルルメリーは百貨店で販売を開始したが、百貨店だけではターゲット世代には届きにくい面もある。ファッションショップが立ち並び、若い世代が集う街・空間にポップアップショップを開いていく。また、ブライダルのような華やかな場でのプレゼントといったギフト需要の掘り起こしなど現時点でも施策は広がっている。

東京以外では、現状名古屋、大阪2店の出店。認知面で課題が残る。地方ではルルメリーの商品そのものに触れて頂く機会が大変少ない。あらゆる機会に地方での催事展開を仕掛け、周知を図る。インターネット販売の強化、SNSを使った販促も欠かせない。オンライン展開は今年中にはスタートできるだろう。

-2017年秋、丸の内に「ルルメリー」ブランドのカフェショップもオープンした

地方からわざわざ足を運んでくださるファンの方も大勢いらっしゃり、うれしく思う。カフェでは、店頭に“実演スペース”を設け、その場で注文を受けて作る「オーダーチョコレート」販売も行っている。好きな食材やチョコレート選んで頂き、市販品では味わえない体験が可能となった。旗艦店として、今後自社の社員(ショコラティエ)による実演イベント等も増やしていきたい。

-市場が広がり、消費者ニーズも多様化した

日本のチョコレートの品質レベルはかなり高まった。どのメーカーでも基本的なおいしさを打ち出している。課題は“差別化”をどのように図っていくか。日本の1人当たりの年間チョコレート消費量は、ヨーロッパに比べるとまだまだ少なく、伸びしろも多い。また、洋菓子で育ってきた人たちが年齢を重ねご高齢になってきたことも業界には追い風だ。ご高齢になられたからと言って、いきなり和菓子に消費は流れない。近年のトレンドでもあるが、チョコレート市場で考えると“健康”という軸は外せない。カカオ比率の多いビター分の高い商品が量販の店頭でも多く並ぶようになったが、ビター高めのチョコをいかに美味しく、食べやすく提供できるか、今後も販売する上で引き続き重要な要素となる。

-業界全体での課題は

ギフト市場は伸長するが、儀礼ギフトは減り、カジュアルギフトが増えている。従来の大きなギフトから、身近な人にちょっとずつプレゼントする形に変容している。市場の変化に合わせ、我々もカジュアルギフト向けを強化し、500円ぐらいの価格帯が外せなくなった。ルルメリーでも350円のサブレをラインアップしたが、これが想定を上回る評判となった。「ちょっとした日常のプレゼント」と重宝がられている。そういう意味で市場は拡大するが、ライバルも増える。親会社のロッテとはこれまで品揃えで一線を画してきたが、お客様から見ると“カジュアルギフト”を選ぶ上ではライバルとなる可能性もある。

-インバウンド、海外展開は

昨年までは、中国からの訪日客の購入が好調ではあったが、中国の法改正や世界情勢の変化等で先行きの不透明感が否めない。海外での展開は東南アジアでレギュラー品を扱っている。また、10年後にはヨーロッパとのチョコレートの関税が撤廃される。そこは不安要素ではあるが、逆にこちらにも(販売機会の)チャンスがあるとも言える。

サロン・ドュ・ショコラパリに出展するたびに、現地のバイヤーから「催事に出さないか」とよくお声掛けを頂くが、まだ実現には至っていない。食材の扱いに苦慮する面も多く、フランスで店舗を出店するのは大変難しい。当面は年に1度のパリでの反応を確認しながら検討をしていく。

新ブランド「ルルメリー」、戦国武将をイメージしたバレンタイン商品「TSUWAMONO(つわもの)」など、若い世代に訴求した取り組みが注目される。消費者の好みが多様化するなか、小屋松社長は「お客様の生活にそのままついていくのではなく、先取りと深読みがますます必要」と語る。一方で、メーカーでは珍しく、高価格帯・量販品両方を主力に掲げ、海外の品評会で高い評価を受ける。まさに“独自の地位”を築きあげてきた。「普段使いの商品から、世界レベルの商品まで作れる会社ですよ、というスタンスは変わらない」(小屋松社長)。揺るぎない経営理念と新たな価値観が、今も多くの人に愛される理由だろう。

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2019年2月8日号掲載予定「Weekly Topics」を再編集)