2017年「手形・でんさい」動向調査

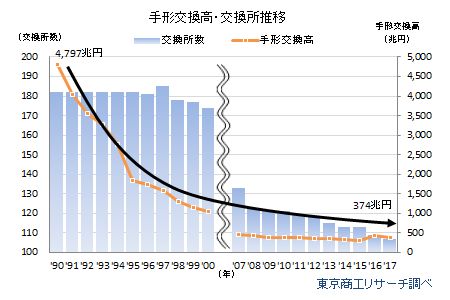

2017年(1-12月)の手形交換高は374兆1,580億円(前年比11.8%減)で、2年ぶりに減少した。手形交換高がピークだった1990年の4,797兆2,906億円に比べると92.2%減の大幅減で、1割以下に減少した。また、手形交換所は2017年に2カ所廃止されて全国107カ所となり、ピークの1997年の185カ所から42.1%減となった。

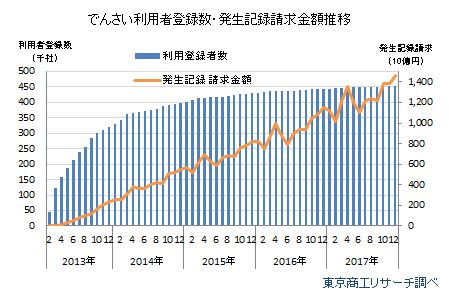

一方、2013年2月にスタートした全国銀行協会の電子記録債権(以下、でんさい)は急成長をたどっている。ただし、2017年の発生記録請求金額(以下、でんさい額)は14兆9,128億3,700万円(前年比33.5%増)と大幅に増えたものの、未だ手形交換高の3.9%にとどまっている。加えて、2015年1月に40万社を超えた利用者登録数は、2017年12月末までに45万2,600社(前年比1.9%増)と微増で推移し、金額の大口化に対して利用者数は頭打ちの傾向にある。

手形は中小企業の資金決済の重要な手段で、右肩上がりで増加してきたが、1990年を境に一気に減少している。大企業が率先して手形印紙税や管理にかかる人件費などのコスト削減に取り組み、現金決済の広がりが中小企業にも波及したことが要因となっている。

手形の減少は中小企業の資金調達にも変化をもたらしている。受取手形を手形割引や裏書譲渡に使えず、資金余力に乏しい企業は金融機関への依存度を高めている。だが、激減したとはいえ手形交換高は374兆円にのぼり、今でも手形が中小企業の資金繰りに重要なことは変わらない。

- ※本調査は、一般社団法人全国銀行協会の全国手形交換高・不渡手形実数・取引停止処分と、でんさいネット請求等取扱高を対象に分析した。「でんさいネット」は、全国銀行協会が設立した電子債権記録機関「株式会社全銀電子債権ネットワーク」の通称で、「でんさい」は同社の登録商標である。

手形交換高はピーク時の1割以下

2017年の手形交換高は374兆1,580億円で、前年比11.8%減と2年ぶりに前年(424兆2,244億円)を下回った。全体のおよそ半分(49.5%)を占める大阪手形交換所は、2017年は前年比9.8%減(205兆7,942億円→185兆5,250億円)となった。

また、手形交換枚数は5,549万枚で、過去最低だった2016年(5,942万枚)からさらに6.6%減少し、最低記録を塗り替えた。

手形交換高はピークの1990年に4,797兆2,906億円を記録したが、バブル崩壊の91年以降急激に減少。2015年はピークの6.2%にまで減少した。2016年は特別目的会社(SPC)の活用で急増したとみられるが詳細は判明しない。

手形交換所はピーク時から4割以上減少

手形交換は、金融機関が手形や小切手などを持ち寄って交換する民間の決済制度。明治12年に大阪手形交換所が最初に開設され、手形や小切手の流通増につれて全国各地に手形交換所が開設された。

手形交換所は、高度経済成長期の1968年には100カ所を超え、1987年、1988年、1997年に最多の185カ所を数えた。その後は銀行の統廃合、手形振出の減少などで廃止が続き、2017年は2カ所が廃止され、107カ所となった。ピークの1997年の185カ所に比べると42.1%(78カ所)減少している。

「でんさい額」は前年比で3割増

2013年2月に運用が始まった全国銀行協会の「でんさい」は、2017年(1-12月)の金額が14兆9,128億3,700万円と、2016年の11兆1,683億2,000万円から3割(33.5%)増えた。

スタート元年の2013年(11カ月)の1兆495億1,000万円と比べると4年で14.2倍(1,320.9%増)に急拡大している。

2017年のでんさい額を業種別でみると、構成比は「卸売業・小売業」が42.9%(前年41.6%)、「製造業」が39.6%(同40.0%)で前年とほぼ変わらず、この2業種で8割を占めている。

「でんさい」利用者登録数の伸びは頭打ち傾向に

利用者登録数は2017年12月末で45万2,600社を数え、スタートした2013年2月末(4万5,583社)の9.9倍(892.9%増)に増えている。だが、2016年12月末の44万4,025社と比較すると1.9%増にとどまり、3.4%増だった2016年12月末より1.5ポイント低下、頭打ち傾向が鮮明になっている。

でんさい額はスタートから右肩上がりで伸びているが、2017年12月末で手形交換高の3.9%に過ぎず、従来の手形に代わるには浸透度が今一歩の状態にある。

手形や「でんさい」は半年間に2回の不渡り(決済不履行)を起こすと取引停止処分のペナルティが科され、事実上の倒産に追い込まれる。大手企業を中心に手形離れが定着し、中小企業でも手形決済が減少し、現金決済が広がっている。

現金決済はペナルティがなく、支払不履行は当事者間の事情にとどまる。こうした事を背景に、現金決済の広がりは手形取引の基本ルールであるペナルティを避ける動きと重なる部分もあるかもしれない。

手形交換高は減少し、でんさい額は年々伸びを見せている。だが、依然として手形交換高とでんさい額には25.0倍の開きがある。さらに、「でんさい」自体の利用者登録数の伸びも鈍化している。

「でんさい」の伸びない背景には、取引先との商慣習や中小・零細企業で経理事務のIT化が遅れていることも要因として考えられる。

政府は2016年12月、下請事業者の保護を目的に「下請代金支払遅延等防止法」の運用基準や「下請中小企業振興法」の振興基準を改正した。支払決済の現金化や手形期日の短縮(60日以内)、手形割引料を支払元が負担するなど、これまでになかった下請中小事業者の取引条件改善を盛り込んでいる。

それに続き、全国銀行協会も2017年12月から始めた検討会で、産業界や官庁、金融界などと手形・小切手の完全電子化に向けて協議、2018年中にも完全電子化の目標時期を定めるとした。これは未来投資戦略の「オールジャパンでの電子手形・小切手への移行」に対応し、IT化が遅れた中小・零細事業者に配慮し、助成金や税優遇などでのサポートも検討する。

個人決済におけるキャッシュレスや仮想通貨利用などの動向が、企業間取引に与える影響にも留意し、国を挙げて推進される電子化移行への動きが中小企業にどう影響するか注視が必要だろう。