2017年度「太陽光関連事業者」の倒産状況

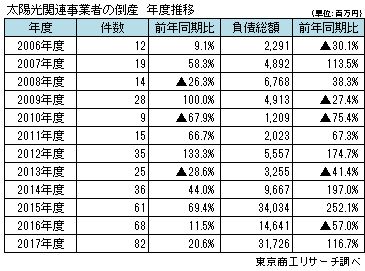

2017年度「太陽光関連事業者」の倒産は、集計を開始した2000年度以降で最多記録を塗り替えた。2017年度(4-3月)の「太陽光関連事業者」の倒産は82件で、これまで最多だった2016年度の68件を14件(前年度比20.6%増)上回った。

また、負債総額は317億2,600万円(同116.7%増)で、前年度比2.1倍増となった。これは前年度5件にとどまった負債5億円以上の倒産が15件と3.0倍に増加したため。負債総額は2015年度(340億3,400万円)に次いで過去2番目の高水準となった。

月次では、2017年4月に11件発生後は沈静化していたが、12月に10件、2018年1月も11件と増加ペースをうかがった。ただ、その後は再び落ち着き、上半期(4-9月)42件、下半期(10-3月)40件と、年度後半にきて減少基調で推移した。

- ※ソーラーシステム装置の製造、卸売、小売を手がける企業、同システム設置工事、コンサルティング、太陽光発電による売買電事業等を展開する企業(主・従業は不問)を「太陽光関連事業者」と定義し、集計した。

- ※「太陽光関連事業者」の倒産は2000年1月より集計している。

負債額別 負債5億円以上の件数が3倍

負債額別では、最多は1千万円以上5千万円未満の27件(構成比32.9%)だった。次いで、5千万円以上1億円未満の21件(同25.6%)、1億円以上5億円未満の19件(同23.1%)と続く。

前年度との比較では、5億円以上10億円未満が9件(前年度3件)、10億円以上が6件(同2件)とそれぞれ3倍と急増し、負債の大型化が目立った。このため、2017年度に倒産した「太陽光関連事業者」の負債総額は317億2,600万円と、前年度比2.1倍(116.7%増)と大幅に増えた。

原因別 「販売不振」が5割を占める

原因別では、「販売不振」が最も多く41件(構成比50.0%)と全体の半数を占めた。次いで、「事業上の失敗」の11件(同13.4%)、「運転資金の欠乏」と「既往のシワ寄せ(赤字累積)」のそれぞれ8件(同9.7%)だった。

前年度と比較すると、「売掛金回収難」が300.0%増(1→4件)だったほか、「既往のシワ寄せ(赤字累積)」と「他社倒産の余波」がそれぞれ100.0%増と増加が目立った。

一方、「過小資本」は8件(前年度12件)と原因別では唯一減少した。

2017年度の「太陽光関連事業者」の倒産は82件で、2000年1月の集計開始から年度では過去最多を記録した。半期ベースでは、上半期(4-9月)42件、下半期(10-3月)40件だった。2016年度下半期が48件だったため、2017年半ばを境に発生ペースが鈍化している。

また、負債総額は317億2,600万円と前期比で2.1倍となった。太陽光関連事業者の倒産は、これまで小規模な太陽光パネルなど発電設備の販売、設置工事業者を中心に推移していた。だが、2017年度はエルエスエム(株)(大阪府、負債61億5,000万円)など、本業外の不振を補てんするため、多額の借入金を投じて事業多角化を目指しながら倒産に追い込まれたケースも目立つ。このため、負債総額が一気に大型化した格好となった。

また、太陽光発電モジュールの組立・販売を手掛ける(株)ZEN POER(福岡県、負債約52億円)は、ピーク時は約74億円の売上高をあげていたが、大口取引先の不良債権に加え、固定買い取り価格の引き下げなどで受注が落ち込み、2017年4月に福岡地裁より破産開始決定を受けた。こうした無理した事業展開で体力が伴わないうちに、外部環境の変化についていけず倒産するケースが目立った。

経済産業省は3月26日、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会を開催し、太陽光を含む再生可能エネルギーを主力電源とする方向性を打ち出した。太陽光発電のさらなる普及の観点から、諸外国と比べて高コストの発電機器や設置工事の費用是正を促す方針だ。これは設置工事の下請構造やパネルなど機器の流通の仕組みの見直しにもつながることになる。このように、太陽光発電機器の設置、機器販売は、これまで以上に利幅がダウンする可能性も出ている。

市場規模が急激に拡大した「太陽光関連」業界は、モジュールの組立や発電業者の倒産も見受けられるようになり、様々な関連業種で淘汰が進む時代を迎えているようだ。