2017年 全国社長の年齢調査

2017年の全国社長の平均年齢は、前年より0.26歳延び61.45歳となり、調査を開始した2009年以降で最高年齢を更新した。団塊世代の社長交代が進まず、高齢化が一層顕著になった。また、減収や赤字などの業績悪化と社長年齢を比較すると、業績悪化と年齢上昇に一定の相関があることもわかった。社長の高齢化や後継者難は、ビジネスモデル革新や生産性向上への投資意欲を抑制し、業績悪化に拍車をかけているようだ。

2017年の倒産件数は8,405件と9年連続で前年を下回ったが、休廃業・解散件数は2万8,142件と倒産の3.3倍に達した。中小企業への金融支援の拡充に比べ、円滑な事業承継の取り組みは端緒についたばかりだ。経営者の高齢化は、中小企業の事業承継、転廃業の問題に直結しているほか、深刻さを増す人手不足にも絡んでくる。事業承継や起業は社長年齢の若返りを促し、本質的には成長分野への労働力の移動も視野に入ってくる。

- ※本調査は、東京商工リサーチの企業データベース(316万社)から代表者の年齢データを抽出、分析した。前回の調査は2017年2月。

年齢分布 70代以上の比率上昇が目立つ

2017年の社長の年齢分布は、60代の構成比が31.98%で最も高かった。70代以上は26.18%となり、調査開始以降、最も高い構成比となった。一方、30代以下は3.22%にまで落ち込んだ。

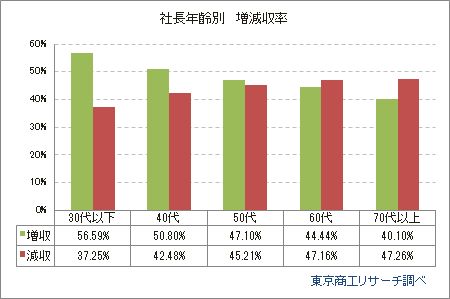

年齢別企業業績 70代以上は減収、赤字の割合がワースト

社長年齢と業績の関係では、70代以上は「減収」、「赤字」の割合が最も多い。「連続赤字率」も10.7%に達し、社長が高齢化するほど業績に負の影響を与えていることがわかる。

都道府県別ランキング 平均年齢の最高は高知県の63.54歳

都道府県別では、29都道県が全国平均の61.45歳以上となった。社長の平均年齢のトップは高知県の63.54歳で、前年の63.21歳から0.33歳上昇した。次いで、秋田県の63.36歳(同62.97歳)、岩手県の63.17歳(前年62.02歳)の順。

年齢上位の県は総務省統計局の人口推計(2016年10月1日現在)の「都道府県別人口増減率」の減少率上位とほぼ同じだった。人口減少が新規開業の低迷や事業承継の難しさを反映しているとみられる。

一方、平均年齢が低かったのは大阪府の60.20歳(前年59.92歳)。大阪府は2016年では全国で唯一、平均年齢が60歳未満だったが、60歳の「大台」に乗せたため、すべての都道府県の平均年齢が60歳以上となった。

産業別平均年齢 最高は不動産業の63.19歳、運輸業は30代以下が全産業最低の2.60%

産業別の平均年齢は、最高が不動産業の63.19歳。次いで、卸売業の62.74歳、小売業の62.49歳と続く。最低は情報通信業の56.74歳だった。

年代別の年齢分布は、60代以上の比率は不動産業の62.23%が最高。30代以下は情報通信業が7.08%と突出して高かった。一方、卸売業は2.28%と全産業で最低だった。また、人手不足が深刻な運輸業は2.60%で、産業により新陳代謝や起業の状況に差が出ている。

2017年の全国の社長の平均年齢は61.45歳で、2016年より0.26歳上昇した。社長年齢と業績の相関は、70代以上は「減収」、「最新期の赤字(当期純損失)」、「前期の赤字」、「連続赤字」の割合が年代別でいずれもワーストだった。経営者の高齢化は、過去の成功体験へのこだわりや時代に即した経営方針を打ち出せないほか、後継者がいない場合は生産性向上につながる投資にも消極的で、業績悪化につながっているとみられる。

また、都道府県別の社長の平均年齢の上位は、高知県、秋田県、岩手県など県の人口減少率が大きい地区が目立ち、過疎地の後継者不足も浮き彫りにしている。

2月6日に閣議決定された「産業競争力の強化に関する実行計画(2018年版)」は、「事業承継の集中支援」について初めて明記した。向こう10年間を事業承継の集中期間として年間5万件の事業承継診断の実施や、事業引継ぎセンターでの支援を通じたM&A等を年間2,000件を目標として掲げた。また、2018年度税制改正大綱では、事業承継税制を拡充し株式譲渡に伴う相続税の10年間猶予を打ち出している。高齢化が進む社長(代表者)の事業承継を促す政策としては第一歩と評価されるが、今後は中小企業の現場目線に合わせた支援策も現実的な課題になるだろう。ただ、社長の若返りにはこうした支援策に依存するだけでなく社長の意識改革も欠かせない。事業承継税制に実効力を持たせるには、社長資産と一体となった会社資産の明確な分離や、経営に活用している個人資産や会社借入の連帯保証などの負債を企業に寄せることも必要だろう。

「親族への承継」ありきからの発想転換も求められる。事業承継は技術承継である。日本の中小企業の持つ技術力などの優位性を守る観点からも、企業は社会の公器という認識を社会全体で醸成することが問われている。