第7回「全国女性社長」調査

全国の女性社長は、調査を開始以来で最多の37万1,232人にのぼった。調査を開始した2010年の21万人からは、1.7倍に増えている。産業別では、飲食業などのサービス業他が4割を占めた。この一方で、都道府県別では同居家族が多い地域ほど女性社長率が低い傾向がみられた。

「女性の活躍推進」が政府の成長戦略の柱の一つになっているが、スローガンだけでなく家事や育児、介護などの現実課題を、地域や行政などがどう支援していくかが重要になっている。

- ※本調査は、東京商工リサーチの保有する約297万社の経営者情報(個人企業を含む)から、女性社長(病院、生協などの理事長を含む)を抽出、分析した。調査は今回が7回目。

女性社長数の最多は東京都、「人口10万人当たり」では東京都、沖縄県、山梨県がトップ3

都道府県別で女性社長数が最も多かったのは、東京都の9万5,177人(前年8万6,274人)で7年連続トップ。次いで、大阪府3万1,766人、神奈川県2万4,351人、愛知県1万8,303人、福岡県1万8,096人と、企業数の多い大都市が上位に並んだ。一方、少なかったのは、鳥取県1,270人、島根県1,327人、福井県1,648人と前年と順位は変わらず、企業数や人口に比例した格好になった。

このため、単純人数でなく「人口10万人当たり」の女性社長を比較すると、東京都が699人でトップ。次いで、沖縄県469人、山梨県414人、大阪府360人、福岡県355人の順となった。沖縄と山梨は、飲食業許可を得た個人企業データを拡充した特殊要因もあって上位に並んだ。一方、最少は滋賀県の150人。次いで、岐阜県158人、新潟県167人、山口県167人、山形県169人の順。総じて、女性の産業別有業者(就業者)の内訳で、第二次産業(建設業や製造業等)の比率が2割を占めるところが多く、建設業や製造業などでの女性社長率の低さが影響しているとみられる。

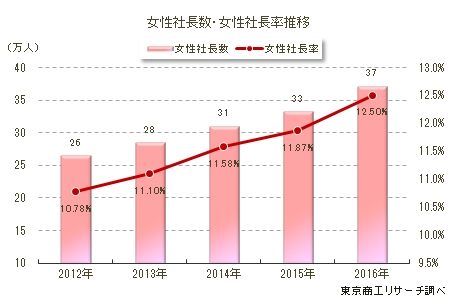

女性社長率の全国平均は12.5%、前年より0.7ポイント上昇

企業数と女性社長数を対比した「女性社長率」の全国平均は12.5%で、前年(11.8%)に比べ0.7ポイント上昇した。都道府県別で全国平均を上回ったのは11都府県だった。「女性社長率」の最高は、沖縄県の20.6%(前年12.2%)だった。特殊要因もあって比率が急上昇した。次いで、福岡県15.1%、東京都14.8%、山梨県14.3%、神奈川県13.5%、千葉県13.3%と続く。

都道府県別の女性社長率、「同居家族」の多寡も影響

一方、比率が低かったのは新潟県の8.2%(1世帯平均構成人員2.58人)。以下、福井県8.37%(同2.74人)、山形県8.39%(同2.72人)、岐阜県8.41%(同2.55人)、石川県8.41%(同2.41人)の順だった。「女性社長率」が低い地域は、総じて「1世帯平均構成人員」(総務省調べ)が全国平均2.23人を上回っている。少子高齢化が進む中、家事や育児、介護などの負担が、女性の起業や経営者就任に影響している可能性がある。

産業別 小資本で起業可能な「サービス業他」が4割を占める

産業別で最多は、飲食業、介護事業、美容関連など「サービス業他」の16万5,362人(構成比44.5%)だった。小資本で起業しやすい業種が多いのが特徴。「女性社長率」は、不動産業が21.7%を占めてトップ。女性ならではの細やかな気遣いを備えた個人向けサービスで、暮らしを充実させる分野に事業展開が多いようだ。

出身大学別、1位は日本大学、2位東京女子医科大、3位は慶応義塾大学

女性社長の出身大学は、日本大学が362人(前年326人)で7年連続のトップ。2位は東京女子医科大学の286人(同262人)。3位は慶応義塾大学の256人(同263人)。4位以下では、早稲田大学214人、青山学院大学196人、日本女子大学171人、同志社大学144人、上智大学131人と続く。

国公立大学では、16位の東京大学が104人(前年99人)でトップ。次いで、19位に広島大学88人(同70人)、21位に九州大学83人(同71人)、26位に東京医科歯科大学77人(同65人)の順。上位30位までに女子大は6校(前年7校)がランクインした。

社長の名前、「和子」が7年連続トップ

女性社長の名前の1位は、「和子」が4,585人で7年連続トップ。2位が「洋子」3,977人、3位は「幸子」3,906人で、上位3位は前年と同じ顔ぶれ。以下、「裕子」3,056人、「京子」2,720人、「恵子」2,669人、「久美子」2,663人の順。トップの「和子」は、昭和初期から昭和27年(1952年)頃まで、女性の生まれ年別の名前ランキングトップだったことも影響していると思われる。

上位20位では、「子」が付く名前が大半だが、唯一18位に「明美」(1,636人)がランクインした。20位以下では、30位に「由美」、32位に「直美」、33位に「真由美」、39位に「和美」、43位に「薫」が名を連ね、世代交代の兆しもうかがえる。

名前の都道府県別では、「和子」が26都道府県で最多だった。次いで、「幸子」が12県、洋子が6県でトップを占め、石川が「恵子」、佐賀は「京子」、大分は「陽子」が最も多かった。

上場企業の女性社長は全体の1%

上場企業の女性社長(代表執行役を含む)は36社(判明分)だった。産業別の最多は、大塚家具、日本マクドナルドホールディングスなど「小売業」が9社。次に、「情報・通信業」7社、化粧品メーカーを含む「化学」が5社と続く。上場企業の女性社長の割合は全体の1%にとどまり、中小企業や個人企業が中心になっている。

女性社長の増加要因の一つは、中小企業は同族企業が多く、少子化で能力も事業意欲もある娘に社長を譲るケースが増えていることがある。また、自治体や金融機関が女性の「プチ起業」を支援する体制や環境の改善も後押ししている。人口減、少子高齢化が進む中で成立した「女性活躍推進法」の追い風もあり、今後も女性社長は増えることが予想される。女性の感性を生かした新市場創造や商品開発で経済活性化への期待も大きいだけに、長期的な視点に立った実効ある支援策が求められる。

記事の引用・リンクについて

記事の引用および記事ページへのリンクは、当サイトからの出典である旨を明示することで行うことができます。

(記載例) 東京商工リサーチ TSRデータインサイト ※当社名の短縮表記はできません。

詳しくはサイトポリシーをご確認ください。

あわせて読みたい記事

この記事に関するサービス

人気記事ランキング

政策金利引き上げ 「1年は現状維持」が59.6% すでに「上昇」が52.0%、借入金利は上昇局面に

企業の59.6%が、これ以上の政策金利の引き上げに「待った!」を希望していることがわかった。今後の望ましい政策金利の引き上げ時期は、「向こう1年は現状維持」が59.6%で最多だった。「引き下げ」も23.6%あり、企業経営の観点では利上げを望む声は少数(16.6%)にとどまった。

2

中小企業の12.2%が事業資金を個人名義で調達 保証債務に上乗せ負担、債務整理や廃業を複雑に

事業資金を代表者名義で調達したことのある中小企業は12.2%に達することがわかった。政府や金融界は「経営者保証ガイドライン」(適用開始2014年2月)や「事業再生ガイドライン」(同2022年4月)などを通じ、企業が抱える債務を整理する際に個人保証が足かせにならないよう取り組んでいる。

3

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に

2025年の「早期・希望退職募集」が判明した上場企業は43社(前年57社)で、募集人数は1万7,875人(同78.5%増)に達したことがわかった。

4

2025年7-9月の客室単価 1万6,975円 稼働率80%超え 人手不足の解消が課題

ホテル運営の上場12社(13ブランド)の2025年7-9月期の平均客室単価は、1万6,975円(前年同期比8.9%増)で前年同期を上回った。7-9月期で、13ブランドの平均が前年を上回るのは3年連続。平均稼働率は83.9%で前年同期を2.9ポイント上回り、 稼働率も3年連続で上昇している。

5

【最新決算】 私立大学、半数以上が赤字に転落 売上高トップは順天堂、利益トップは帝京大学

全国の私立大学を経営する545法人のうち、半数を超える287法人が直近の2025年3月期決算で赤字だったことがわかった。