第2回 全国「労働基準関係法令の違反企業」実態調査

厚生労働省が9月15日までに労働基準関係法令(以下、労基関係法)に違反し、企業名を公表した企業数が520社(累計525件)にのぼった。

労基関係法の違反企業名の公表は、2016年12月に厚生労働省が発表した「過労死等ゼロ」緊急対策に基づく。厚労省労働基準局監督課が「労働基準関係法令違反に係る公表事案」として各都道府県の労働局別に2016年10月以降の違反企業を公表している。

5月10日の1回目から9月15日までに5回更新されている。企業名の公表は、公表日から概ね1年間としているが、公表を続ける必要性がなくなったと認められる場合や是正及び改善が確認された場合は削除される。ただ、これまで一旦公表され、改善や是正などで非公開となった企業数は520社中98社(構成比18.8%)と2割未満にとどまり、継続して企業名を公表されている企業が8割を占めている。

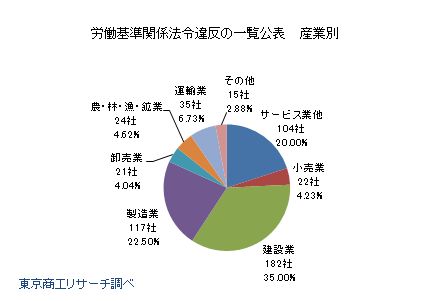

東京商工リサーチでは労基関係法に違反し、これまでに企業名を公表された520社を分析した。違反企業の産業別は、最多は建設業の182社で全体の35.0%を占めた。次いで、製造業が117社(構成比22.5%)、サービス業他が104社(同20.0%)の順。また、倒産や休廃業・解散した企業は判明分だけでも22社(同4.2%)にのぼった。

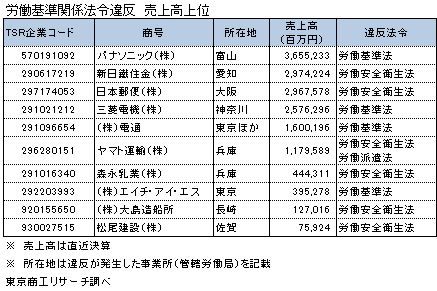

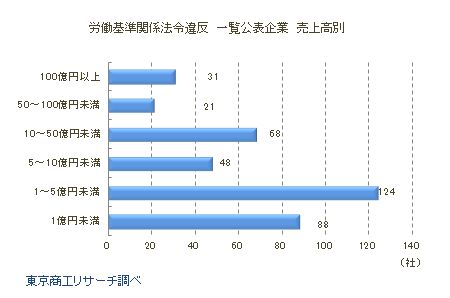

売上高が判明した380社では、10億円未満が260社(同68.4%)と7割にのぼる一方、100億円以上は31社(同8.1%)と1割未満にとどまる。第1回調査時(2017年5月)でも、売上高10億円未満の構成比は67.2%で、中小・零細企業が占める比率に変化はない。

大手企業の労基関係法違反は知名度も高いだけに注目を集めやすいが、違反企業の実態は中小・零細企業が大多数を占めている。業績の二極化が拡大する中で、受注や納期、利益確保が至上命題の中小・零細企業は、法令順守にまで手が回らない厳しい現実も垣間見える。

- ※厚生労働省が5月10日以降、ホームページ上に掲載した「労働基準関係法令違反に係る公表事案」で公表した企業520社(累計525件)について、TSR企業データベース(310万社)から産業別、売上高別などで分析した。本調査は「労働基準関係法令の違反企業332社」企業実態調査(2017年5月17日)に引き続き、今回が2回目。

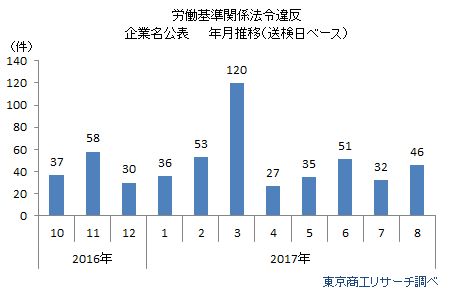

2017年3月に突出 企業名公表後も減少せず

2016年10月以降、企業名公表の対象となる送検日を月ごとにみると、2017年3月が120件と突出している。ただ、毎月コンスタントに法令違反の事案は発生しており、企業名公表がスタートした2017年5月以降も6月51件、7月32件、8月46件と公表数が減る傾向はみられない。全体の7割が売上高10億円未満の中小企業だけに、これまでの仕事の進め方やコスト削減、人手不足など様々な要因を背景に、企業名公表の抑止効果はまだ現れていないようだ。

労基関係法違反企業 最多は愛知県の44社

各都道府県の労働局別に集計した労基関係法違反企業は、愛知県が最も多く44社(構成比8.3%)だった。2番目の大阪府33社(同6.2%)より11社多く、労基関係法違反の企業数が突出して多い。

以下、北海道28社(同5.3%)、福岡県23社(同4.3%)と続き、企業数が他の道府県より圧倒的に多い東京都は22社(同4.1%)と、5番目だった。

逆に、公表された労基関係法違反企業が最も少なかったのは石川県の2社(同0.3%)だった。次いで、徳島県3社(同0.5%)、宮城県、栃木県、群馬県、富山県、佐賀県が各4社(同0.7%)と続く。

地区別では、企業が集中する3大都市圏を抱える関東、中部、近畿と九州が多い。最多は関東の96社(同18.2%)。次いで、中部89社(同16.9%)、近畿86社(同16.3%)、九州80社(同15.2%)と、上位4地区は80社以上で拮抗している。

改善・是正による非公表化は2割未満

労基関係法違反企業の公表制度で、公表を続ける必要性がなくなったと認められる場合や是正及び改善が確認された場合は削除(非公表化)される。2017年5月の第1回公表以降、社名が非公表化されたのは全国で98社(構成比18.6%)で、全体の2割未満にとどまる。9月15日時点で、これまで公表された520社のうち422社(件数ベースでは427件)が継続して公表されている。

非公表化された比率が最も高いのは高知県で、これまでに累計10社が公表されたが、このうち6社が是正・改善されたとして非公表化、9月15日時点での社名公表は4社に減少している。一方、14県(構成比29.7%)は、これまでに1社も非公表となった企業がない。

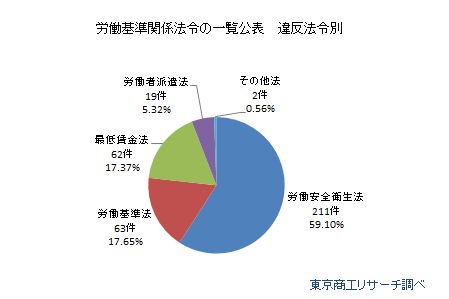

「労働安全衛生法違反」が最多の6割

公表された525件のうち、違反した労基関係法令の内訳は、労働安全衛生法違反が335件(構成比60.2%)で6割を占めた。建設作業現場や製造現場などでの安全管理義務を怠ったことで事故が発生したケースを中心にしている。

次いで、違法な長時間労働などの労働基準法違反が101件(同18.1%)、賃金未払いや最低賃金を遵守しない最低賃金法違反が92件(同16.5%)と続く。

その他(2件、0.3%)は、粉塵による疾病予防と健康管理が義務付けられているじん肺法違反と、家内労働者(内職者)保護を目的としている家内労働法違反が各1件。

- ※一覧公表された525件のうち、複数の法令に違反しているケースが31件あり、法令違反の総件数は556件。

建設業と製造業、サービス業他の3産業が突出

産業別でみると、最多は建設業で182社(構成比35.0%)だった。次いで、製造117社(同22.5%)、サービス業他104社(同20.0%)の3産業が突出。この3産業で全体の7割(同77.5%)を占めた。

建設業と製造業の合計299社では、労働安全衛生法違反が241社(同80.6%)と8割に達した。

一方、サービス業他104社は、最低賃金法違反39社(同37.5%)、労働基準法違反34社(同32.6%)と、賃金未払いや違法な時間外労働による違反が多い。

広告最大手の(株)電通(東京都)は、本社のある東京労働局のほか事業所が所在する愛知・京都・大阪の合計4労働局で、36協定を超える労働基準法違反が発生したとして公表されている。

業種別では建設関連業種が上位を占める

産業別細分類の業種別最多は、土木工事業の42社(構成比8.0%)だった。2位のとび工事業22社(同4.2%)の約2倍。この他、4位建築工事業、5位木造建築工事業など、上位10業種に建設業が7業種入った。

建設業以外の業種では、3位に一般貨物自動車運送業が20社(同3.8%)。このうち、違法な時間外・休日労働などの労働基準法違反が12社と6割を占めた。また、6位の縫製加工などの衣服裁縫修理業は12社(同2.3%)で、うち9社が労働基準法違反だった。

10位の食堂,レストラン7社では、4社が労働基準法違反、3社が最低賃金法違反だった。

各業種でも中小・零細企業の違法な労働時間、賃金関係が上位に並び、下請け関係や納期に追われる姿が浮かび上がってくるようだ。

「労働基準法違反」企業はサービス業他が最多

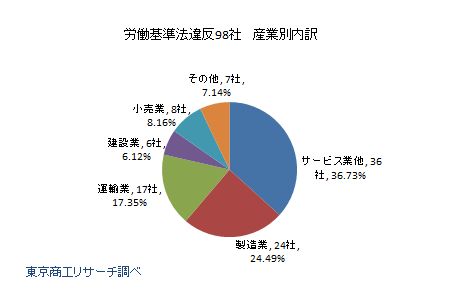

社会問題化している時間外労働の割増賃金未払いや36協定無視など、長時間労働に関する労働基準法違反は98社(累計件数101件)だった。

98社の産業別内訳は、最多がサービス業他36社(構成比36.7%)。次いで、製造業24社(同24.4%)、運輸業17社(同17.3%)の順で、上位3産業で77社(同78.5%)と8割近くを占めた。

サービス業他には広告最大手の(株)電通のほか、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働が指摘された旅行業大手の(株)エイチ・アイ・エス(東京都)などが含まれる。

サービス業他の最多業種は縫製加工業の9社。次いで、飲食業が5社、医療・介護サービスが4社と続き、人手不足が深刻化している業種に偏りがみられた。

売上高10億円未満の中小・零細規模が7割

520社のうち、売上高が判明した380社では、売上高1~5億円未満が124社(構成比32.6%)と最多。次いで、1億円未満が88社(同23.1%)、10~50億円未満が68社(同17.8%)と続く。

売上高5億円未満が212社(同55.7%)と半数を占め、10億円未満の中小・零細企業は260社(同68.4%)と、全体の7割に達する。また、売上高が判明しない企業の多くは個人企業などが占め、実態は小・零細企業が占める割合はさらに拡大する。

一方、売上高100億円以上は31社(同8.1%)だった。売上高の最大企業はパナソニック(株)で、富山県内の工場で労働者3名に36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたとして労働基準法違反で書類送検された。このほか、新日鐵住金(株)名古屋製鐵所(労働安全衛生法違反)、日本郵便(株)新大阪郵便局(労働安全衛生法違反)、三菱電機(株)情報技術総合研究所(労働基準法違反)など業界大手も公表された。

- ※新日鐵住金と三菱電機は送検後に不起訴処分となったが、公表は継続中。日本郵便は9月15日時点で非公表化。

労基関係法の違反企業の公表制度が始まり4カ月が経過した。違法な長時間労働や賃金未払いなど、いわゆる「ブラック企業」を想起させ世間の関心は高いが、公表企業数の推移に変化はみられない。

企業名を公表された企業は、一部の大手を除くと売上高10億円未満の中小・零細企業が7割を占め、資金力の脆弱さが法令違反に直接、間接に繋がった可能性もうかがえる。社会に警鐘を鳴らす目的でスタートした企業名公表だが、産業界が抱える重層的下請け構造の問題点にどこまで踏み込めるか、今後の展開が注目される。

昨今は違法な労働条件を許さない世論の高まりもあり、労基関係法の違反企業は厳しい社会的制裁を受ける可能性もある。深刻な人手不足を背景に、企業名公表は取引上の信用だけでなく人材確保でも大きなリスクになることを認識し、労基関係法の遵守を最優先課題に取り組む姿勢が求められる。