「長時間労働」に関するアンケート調査

政府が残業時間の上限規制を「月100時間」で検討し、「長時間労働」が大きな社会的テーマに浮上している。東京商工リサーチでは、全国の企業を対象に「長時間労働」に関するアンケートを実施した。

アンケート結果では、9割の企業で残業が存在し、8割の企業で残業削減に取り組んでいる。しかし、大企業に比べ中小企業等では受注や賃金の減少への影響が大きく、「長時間労働」削減に向けたハードルが高いことがわかった。

現行の労働基準法は、原則として1日8時間、1週間に40時間の労働時間を定めている。これを超えて企業が従業員に残業を指示する場合、「36協定」を結んだ上で割増残業手当を支払う義務がある。だが、従業員の過労死やメンタル不調が社会問題化する中で、「実質的には無制限で残業ができ、36協定には何らかの上限規制が必要」(榊原定征経団連会長)と、労働基準法の見直し論議も出ている。政府も2月から本格的に長時間労働の是正に向け「働き方改革」を進めているが、「残業時間」の上限設定が中小企業等の経営にどう影響を及ぼすか注目される。

- ※本調査は、2017年2月14日~24日の期間にインターネットによるアンケート調査を実施、有効回答1万2,519社の回答を集計、分析した。文中では、資本金1億円以上を大企業、同1億円未満(個人企業、各種団体を含む)を中小企業等と定義した。

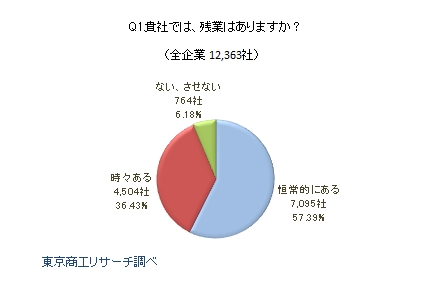

1.貴社では、残業はありますか?

~9割の企業で「残業」が存在~

残業の有無について、「恒常的にある」が7,095社(構成比57.3%)で6割近くを占めた。次いで、「時々ある」が4,504社(同36.4%)、「ない」と「させない」は764社(同6.1%)と1割未満にとどまった。

「残業がある」は、全体の93.8%にのぼり、規模を問わずほとんどの企業で残業が行われている実態が浮き彫りになった。

企業規模別では、大企業(2,898社)では「恒常的にある」が2,021社(構成比69.7%)、「時々ある」が825社(同28.4%)で、「残業がある」は2,846社(同98.2%)に及んだ。

中小企業等(9,465社)は、「恒常的にある」が5,074社(構成比53.6%)、「時々ある」が3,679社(同38.8%)で、「残業がある」は8,753社(同92.4%)で、中小企業等の方が残業のある比率は5.8ポイント低かった。

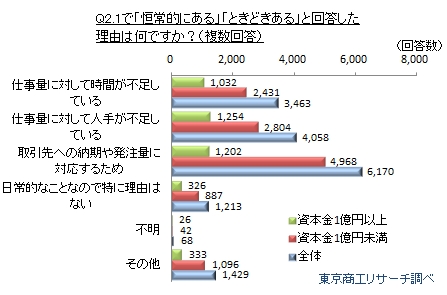

2.設問1で「恒常的にある」「時々ある」と回答した理由は何ですか?(複数回答)

~「取引先への対応のため」が4割~

残業の理由は、トップが「取引先への納期や発注量に対応するため」が6,170(構成比37.6%)で約4割を占めた。次いで、「仕事量に対して人手が不足している」が4,058(同24.7%)、「仕事量に対して時間が不足している」が3,463(同21.1%)、「日常的なことなので特に理由はない」が1,213(同7.3%)、「不明」が68(同0.4%)の順。取引先との関係で避けがたい状態が浮き彫りとなった。

「その他」では、「突発的な事態への対応」(人材派遣業)、「季節業務対応」(会計事務所)、「動物を扱う仕事のため」(酪農業)、「現場作業や顧客への対応のため」(建設業)など、自社都合では避けられない事情もある。

また、「実質的に残業代が給料の一部になっている」(鍛造業)など、残業代が生活費に織り込まれているケースも見受けられ、賃金引上げとの兼ね合いに広がっている。

大企業では、「仕事量に対して人手が不足している」は1,254(構成比30.0%)、「取引先への納期や発注量に対応するため」が1,202(同28.8%)、「仕事量に対して時間が不足している」が1,032(同24.7%)で、この3項目が上位に並んだ。

中小企業等では、最多が「取引先への納期や発注量に対応するため」の4,968(同40.6%)。次いで、「仕事量に対して人手が不足している」が2,804(同22.9%)、「仕事量に対して時間が不足している」が2,431(同19.8%)で、上位を占めた。中小企業等は、取引先との関係による理由が大企業を11.8ポイント上回り、納期(工期)を守り、受注先との取引関係を維持するために残業が増える構造的な課題が浮かび上がっている。

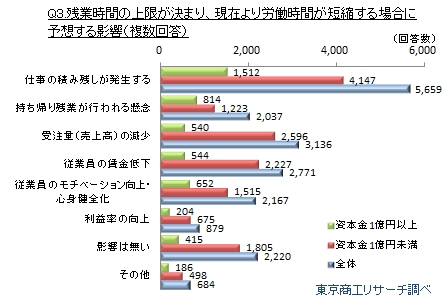

3.残業時間の上限が決まり、現在より労働時間が短縮する場合に予想される影響は何ですか?(複数回答)

~中小企業は受注・賃金減少への影響を懸念~

トップは「仕事の積み残しが発生する」が5,659(構成比28.9%)で2位以下を引き離している。次いで、「受注量(売上高)の減少」が3,136(同16.0%)、「従業員の賃金低下」が2,771(同14.1%)、「影響はない」が2,220(同11.3%)、「従業員のモチベーション向上・心身健全化」が2,167(同11.0%)、「持ち帰り残業を懸念」が2,037(同10.4%)、「利益率の向上」が879(同4.4%)、「その他」が684(同3.4%)の順。

大企業では、トップは「仕事の積み残しが発生する」が1,512(同31.0%)、「持ち帰り残業が行われる懸念」が814(同16.7%)、「従業員のモチベーション向上・心身健全化」が652(同13.3%)の順。

中小企業等では、トップは「仕事の積み残しが発生する」が4,147(同28.2%)。次いで、「受注量(売上高)の減少」が2,596(同17.6%、大企業の構成比11.1%)、「従業員の賃金低下」の2,227(同15.1%、同11.1%)の順で、規模により想定に違いが出た。

大企業は、業務だけでなく従業員の心身の健康面への配慮もうかがえるが、中小企業等は残業削減により今後の受注減少や従業員の賃金など、営業面への影響を強く懸念している。

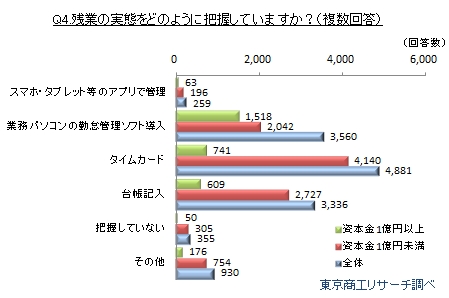

4.残業の実態をどのように把握していますか?(複数回答)

~残業管理方法は大企業でIT化が進む~

残業の管理方法では、トップは「タイムカード」で4,881(構成比36.6%)。次いで、「業務パソコンの勤怠管理ソフト導入」が3,560(同26.7%)、「台帳記入」が3,336(同25.0%)、「その他」が930(同6.9%)、「把握していない」が355(同2.6%)、「スマホ・タブレット等のアプリで管理」が259(同1.9%)だった。

「その他」では、運送業などで日報や運行記録による管理もあった。「把握していない」は355(同2.6%)にとどまり、管理把握は徹底されているようだが、把握していない企業の是正をどうするか今後の法令改正のカギになる可能性もある。

大企業では、トップは「業務パソコンの勤怠管理ソフト導入」が1,518(同48.0%)で、ほぼ半数を占めた。次いで、「タイムカード」が741(同23.4%)、「台帳記入」が609(同19.2%)、「その他」が176(同5.5%)、「スマホ・タブレット等のアプリで管理」が63(同1.9%)、「把握していない」が50(同1.5%)の順。

中小企業等では、トップは「タイムカード」が4,140(同40.7%)で約4割を占めた。次いで、「台帳記入」が2,727(同26.8%)、「業務パソコンの勤怠管理ソフト導入」が2,042(同20.0%)、「その他」が754(同7.4%)、「把握していない」が305(同3.0%)、「スマホ・タブレット等のアプリで管理」が196(同1.9%)の順だった。

大企業は勤務管理のIT化が先行しているが、中小企業等は勤怠などの投資が行き届かず従来の管理が主流を占め、残業管理への取り組みは規模により格差のあることがわかった。

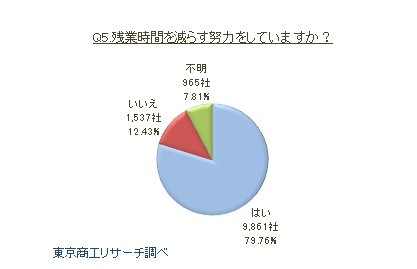

5.残業時間を減らす努力をしていますか?

~8割の企業が残業減少に努める~

残業減少の努力は、「はい」が9,861社(構成比79.7%)と約8割を占め、「いいえ」は1,537社(同12.4%)と約1割にとどまった。

大企業は、「はい」は2,420社(同83.5%)、「いいえ」が207社(同7.1%)だった。中小企業等は、「はい」が7,441社(同78.6%)、「いいえ」が1,330社(同14.0%)で、中小企業等は「いいえ」の構成比が大企業の2倍に達した。

「いいえ」と回答した理由をみると、「納期・期日の問題などもあり、個々の企業努力ではどうしようもない」「中小零細企業は社員が絶対的に少なく簡単には改善できない」など、中小企業に根強い人手不足に起因する回答が多く、自社解決の限界もうかがえる。

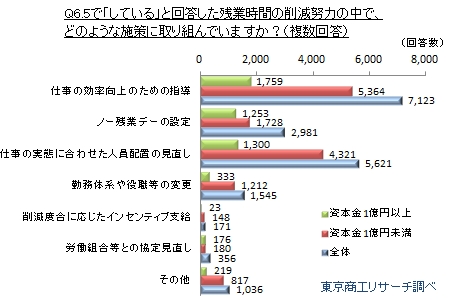

6.設問5で「はい」と回答した企業は、どのような残業時間の削減に取り組んでいますか?(複数回答)

~残業削減は効率化や人員配置の見直しが中心~

残業削減に取り組んでいる施策は、トップは「仕事の効率向上のための指導」が7,123(構成比37.8%)で約4割を占めた。次いで、「仕事の実態に合わせた人員配置の見直し」が5,621(同29.8%)、「ノー残業デーの設定」が2,981(同15.8%)、「勤務体系や役職等の変更」が1,545(同8.2%)、「労働組合等との協定見直し」が356(同1.8%)、「削減度合いに応じたインセンティブ支給」が171(同0.9%)の順。効率化の施策が中心だった。

規模別では、「仕事の効率向上のための指導」が(大企業1,759・構成比34.7%、中小企業等5,364・構成比38.9%)、 「仕事の実態に合わせた人員配置の見直し」が(同1,300・同25.6%、同4,321・同31.3%)、「ノー残業デーの設定」が(同1,253・同24.7%、同1,728・同12.5% )と、上位は規模に関係なく同じ回答が並んだ。

しかし、「ノー残業デーの設定」は規模により構成比に約2倍の開きがあり、人手不足で余裕の乏しい中小企業等ではノー残業デーの設定は困難な実態を示している。

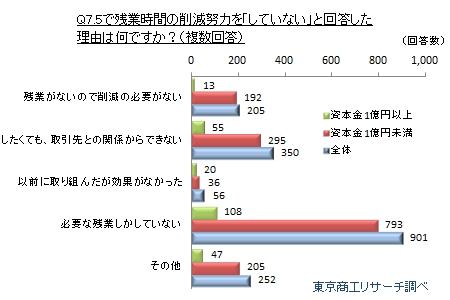

7.設問5で「いいえ」と回答した企業の、その理由は何ですか?(複数回答)

~「必要な残業しかしていない」が5割~

残業削減に取り組んでいない理由では、トップが「必要な残業しかしていない」が901(構成比51.0%)と半数を占めた。次いで、「したくても、取引先との関係からできない」が350(同19.8%)、「その他」が252(同14.2%)、「残業がないので削減の必要がない」が205(同11.6%)、「以前に取り組んだが効果がなかった」が56(同3.1%)の順。

大企業は、「必要な残業しかしていない」が108(同44.4%)で半数近くを占め、「したくても、取引先との関係からできない」が55(同22.6%)の順。

中小企業等は、「必要な残業しかしていない」が793(同52.1%)と半数を超え、次いで、「したくても、取引先との関係からできない」が295(同19.3%)で、規模に関係なくほぼ同じ結果だった。ただ、「必要な残業しかしていない」は、青天井なのか、どこかで歯止めをかけるのか、誰かがチェックすることが必要だろう。

「その他」では「従業員を増員する体力がない」(建材販売業)、「管理者側の問題意識欠如」(金融保証業)、「不必要な会議に時間がとられ作業が遅延」(ソフトウェア業)、「経営方針として抜本的な改善策がない」(経営コンサルタント)、など経営側と現場との認識の差も寄せられた。また、「天候などの不可抗力のため」(建設業)など、業種により企業努力とは別次元の回答もあったが、これも人手不足に包括される項目かも知れない。

政府主導で労働時間の短縮が検討されるなか、長時間労働による体調不良やメンタルヘルス不調が社会問題としてクローズアップされている。今回のアンケートで残業は企業の9割で存在し、削減に向けて仕事の効率化などで8割の企業が取り組んでいることがわかった。

だが、「取引先との関係」や「仕事の積み残し」など、人手不足も加わり自社努力だけで解決が難しい課題も浮かび上がった。

現場からは「労使双方に効率化に向けた意識の向上と具体的行動が必要」「働くことに対する使命感が持てるように教育環境を形成する」などの、解決に向けた意見がある一方で、「中小・零細企業では絶対的な人員不足で簡単には改善できない」、「大企業のしわ寄せが中小・零細企業に重くのしかかる」など、中小企業の悲哀を感じさせる意見もある。

中小企業は資金的な余力も乏しく、人員、取引関係など自社での取り組みに限界も抱えている。人口減少と高齢化が進む中で、労働人口は減少し、単なるムダを省く合理化では問題の根本的な対応は難しいともいえる。

長時間労働の削減は「永遠の課題」と否定的な見方もあるが、さまざまな悲劇を現実に生んでおり、この重いテーマから目を背けることはできない。

過重労働の解消、「ワークライフバランス」の実現は企業規模に関係なく最優先の課題でもある。それだけに大企業より労働時間が売上や賃金に直結する中小企業の実態をより正確に把握し、実のある政策実現に向けた問題提起と解決に結びつけることが急がれる。