「民事再生法」適用企業の追跡調査 (2000年度-2015年度)

2000年4月の民事再生法の施行から16年を経過した。民事再生法は和議法に代わる再生手続きで、債務超過の可能性があれば申し立てられ、経営陣が引き続き経営を担える弾力的な手続きでもある。

東京商工リサーチでは、2000年4月1日から2016年3月31日までに負債1,000万円以上を抱え民事再生法を申請した9,406件(法人、個人企業含む)のうち、進捗が確認できた法人7,341社を対象に経過日数や事業継続の有無を追跡調査した。

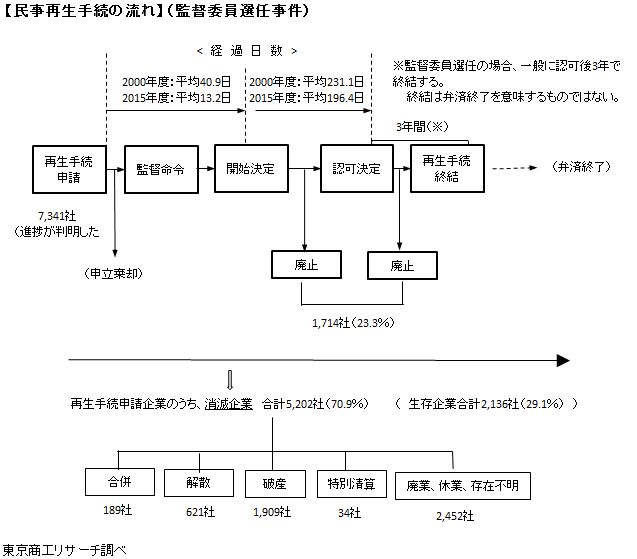

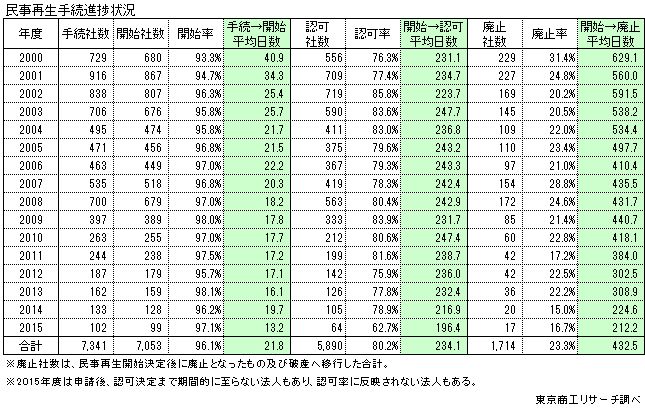

民事再生法の「申請から開始決定」の期間は、2000年度(4-3月)は平均40.9日だったが、2015年度は同13.2日と27.7日短縮している。「開始決定から認可決定」までの期間も2000年度の同231.1日が、2015年度は同196.4日へ34.7日短縮し、手続きの迅速化が図られている。

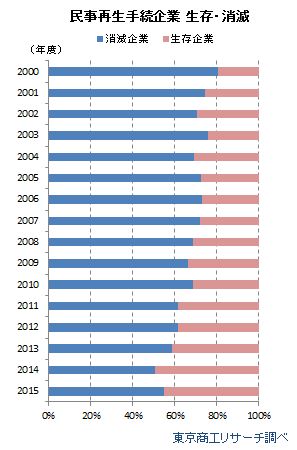

しかし、民事再生法の適用を申請した7,341社のうち、70.9%(5,205社)は申請後に吸収合併や破産・特別清算などで消滅し、生存企業は29.1%(2,136社)に過ぎない厳しい現実も浮き彫りになった。

消滅した5,205社のうち、約6割(57.4%)の2,989社は申請から3年を経過して裁判所の関与から離れる手続「終結」の後に消滅している。

- ※東京商工リサーチの「TSR倒産情報ファイル」から、2000年4月1日~2016年3月31日に民事再生法の適用を申請した9,406件(法人、個人企業含む)のうち、取材や官報掲載等で手続の進捗経過が判明した法人7,341社について、進捗経過日数、開始率・認可率・廃止率を調査した。2016年8月末時点で事業を継続している企業の割合(生存率)、事業を継続していない企業の割合(消滅率)を算出した。なお、進捗経過の把握が困難な個人企業は除いた。

- ※進捗経過日数は、申請日から開始決定及び認可決定までの経過日数を算出。開始率、認可率及び廃止率は申立(監督命令を含む)社数に対し、それぞれ開始、認可、廃止の日を経過した社数の比率とし、年度別に比較した。

- ※消滅率・生存率は、合併・解散、破産、特別清算、休業・廃業、再倒産の発生状況等を基に算出した。

民事再生法は、裁判所から選任された監督委員が計画の履行を3年間監督する。3年を経過した時点で監督を外れ、債務弁済が残っていても手続上は「終結」となる。裁判所は再生計画認可決定の確定後、再生計画が遂行される見込みない時には手続廃止の決定を行い、職権で破産手続開始の決定をすることができる(同法第250条)。東京商工リサーチでは民事再生法を適用した企業が、再建途上で破産などに移行した場合、一連の倒産手続とみなし倒産の件数、負債のダブルカウントを避けるため、原則として新規の倒産としては集計しない。

民事再生法の件数は減少

2000年度から2015年度までの総倒産件数(法的倒産と私的倒産の合計、個人企業含む)は、22万3,596件だった。

このうち、民事再生法は9,406件で総倒産件数に占める割合は4.2%だった。年度別で構成比が最も高かったのは2008年度の5.2%(854件)、最も低かったのは2015年度の2.7%(242件)。民事再生法の申請件数はリーマン・ショック後の2009年度から7年連続で減少し、2015年度は242件と同法施行後で最少件数を記録した。

低成長の経済環境では中長期的な再生ビジョンが描きにくい。また、事業再生ADRや地域経済活性化支援機構(REVIC)、中小企業再生支援協議会など、再建型の倒産法以外の事業再生手法の広がりも背景にある。

民事再生法は再建型の倒産法だが、「倒産」というマイナスイメージにより企業信用やブランド力の毀損が避けられない。さらに、資産査定(デューデリジェンス)や弁護士費用などの手続費用負担も多額を要し、民事再生法活用の減少につながっているとみられる。

手続進捗 スピード化進む

民事再生法を申請した企業(個人企業除く)のうち、進捗経過を確認できた7,341社の「手続申請→再生手続開始」までの期間は平均21.8日だった。2000年度の40.9日から、2015年度は13.2日に27.7日短縮している。また、「開始決定→認可決定」までの平均期間は234.1日で、2000年度の231.1日から2015年度は196.4日と34.7日短縮している。

これは民事再生法の申請前にスポンサーを選定する「プレパッケージ型民事再生」の増加も経過日数の短縮につながっているとみられる。民事再生手続は再生債務者の再建を迅速に図ることを目的にしており、関係者や裁判所の手続短縮化への努力も効果を見せている。

開始率96.1%、認可率80.2%、廃止率23.3%

民事再生法の適用を申請し、手続進捗が確認できた7,341社(個人企業を除く)のうち、「民事再生開始決定」が下りた企業の割合(開始率=開始社数÷手続社数)は96.1%(7,053社)だった。また、「認可決定」が下りた企業の割合(認可率=認可社数÷手続社数)は80.2%(5,890社)で、大半は「認可決定」までこぎつける事が可能だ。

一方、手続の途中で「廃止」(破産に移行分を含む)となった企業(廃止率=廃止社数÷手続社数)は23.3%(1,714社)で、約4分の1の企業が申立後に廃止となっている。民事再生法の間口は広いが、再生債務を弁済しながら事業を継続する企業は決済条件や資金調達、営業面で厳しい制約があり、再建は容易でないことを示している。

申請後の消滅は70.9%

7,341社のうち、2016年8月末時点で事業継続を確認できない企業(消滅企業)は5,205社あり、全体の7割(70.9%)を占めた。一方、事業を継続している企業(生存企業)は2,136社で、申請企業の約3割(29.1%)にとどまる。

民事再生法は経営に行き詰まった企業(債務者)が、裁判所の関与の下で事業再生を図る手続だが、再生に向けて事業譲渡やスポンサーの支援を受けるなど多様な動きもある。このため再生手続中にスポンサー企業への事業譲渡で消滅したり、再生計画の履行が困難となり合併や解散・廃業などで消滅するケースもある。

再建途上で消滅する企業が手続社数の7割(70.9%)を超える現実をみると、民事再生法は再建型の倒産法だが、再建は難しいことがわかる。

消滅した5,205社の内訳は、合併が189社(構成比3.6%)、解散が621社(同11.9%)、破産が1,909社(同36.6%)、特別清算が34社(同0.6%)、廃業や休業、存在が確認できないものが2,452社(同47.1%)だった。

民事再生「終結」前に消滅した企業は2,216社(構成比42.5%)、民事再生「終結」後に消滅した企業は2,989社(同57.4%)で、民事再生の「終結」で裁判所の監督が外れてからの消滅が6割近くを占めた。申請から4年以降を経ても「倒産」のマイナスイメージを払拭できずに経営改善が難しい状況を示している。

- ※【消滅・生存企業の選定方法】

「消滅企業」は民事再生手続の進捗が確認できた7,341社(個人企業を除く)のうち、①合併・解散・破産・特別清算などにより消滅した企業、②廃業や休業などで同一法人で事業継続が確認出来ない企業(休業・廃業を含む)、③事業実態が確認できなくなった企業。「生存企業」は、7,341社のうち「消滅企業」以外のものとした。

民事再生法は、本来は中小・零細企業、個人の活用を想定した再生手続きだった。しかし、2000年から2001年にかけて、(株)そごう、(株)マイカルなどが申請、2008年のリーマン・ショック直後にはリーマン・ブラザーズ証券(株)も申請し、大企業の活用が目立っている。

民事再生法は会社更生法に比べ適用制限が緩く、使い勝手が良いことから、2008年度は倒産全体の5.29%を占めていた。しかし、2009年に施行された中小企業金融円滑化法などの資金繰り支援策や認定支援機関の拡充に伴い、中小企業経営をサポートする制度が整えられて民事再生法による倒産は減少している。最近の倒産企業はサポート以前に、個々のビジネスモデルに課題を抱え、消滅型の破産の割合が高まっている。こうした状況を背景に、倒産全体に占める民事再生法の割合は2014年度が2.91%、2015年度も2.79%と年々低下している。

一方、民事再生法の手続はスピードアップしている。2000年度は「手続申請→再生手続開始」まで平均40.9日かかったが、2015年度は同13.2日と大幅に短縮。「開始決定→認可決定」も2000年度の平均231.1日から2015年度は同196.4日と1カ月以上も短縮した。

他の倒産手続でも、2000年12月に東京地裁から始まった破産手続の「少額管財手続制度」は、手続の少額化(申立費用20万円)、簡素化、迅速化を進め社会の要請に応えている。

今回の調査で、民事再生法を申請しても生存できる企業(生存企業率)は29.1%と3割に満たないことがわかった。申請前にスポンサー候補や事業譲渡先を決定し、申請後の清算を前提に再生手続に入る「清算型民事再生」などで消滅する企業もあるためだ。だが、大半は民事再生の手続半ばで消滅しており、70.9%の企業が再生手続の申請後に消滅している。

中小企業は二極化が拡大し、事業再生の手助けへのニーズが高まっている。だが、ビジネスモデルに行き詰まった企業には厳しい現実が待ち受けているのも事実だ。事業再生を促す手立てはあっても、経営者自ら真剣に取り組まないと決して平坦でないことを認識すべきだろう。