2015年度 全国第三セクター鉄道63社 経営動向調査

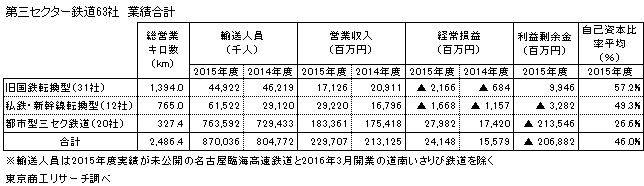

全国の第三セクター鉄道運営会社(以下、三セク鉄道)63社のうち、2015年度(2015年4月~2016年3月期)の経常赤字は半数の35社(構成比55.5%)を占めた。また、利益剰余金がマイナスの累積赤字も40社(同63.4%)と6割に達し、三セク鉄道の厳しい経営環境が明らかになった。

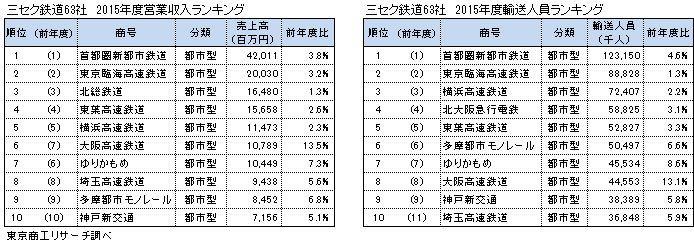

営業収入額トップは2005年8月開業の「つくばエクスプレス」を運営する首都圏新都市鉄道(本社・東京都台東区)で420億1,100万円だった。2位以下も沿線人口と輸送人員の増加を背景に営業収入を増やした都市型三セク鉄道が上位を占めた。

一方、旧国鉄転換型の三セク鉄道は31社中、経常赤字が26社(構成比83.8%)と8割を超えて苦戦が鮮明になった。また、半数を越す18社(構成比58.0%)の輸送人員が前年度から減少しており、沿線人口の減少に伴う輸送人員減で慢性的な赤字体質が大きな課題になっている。

- ※第三セクター鉄道は、地方公共団体と民間事業者との共同出資で設立された法人。国鉄民営化に伴い、旧国鉄から分離された赤字路線などを継承した旧国鉄転換型31社、私鉄や新幹線開通後の路線を転換した12社、大都市圏を中心に開業した都市型三セク鉄道20社の3分類、合計63社を対象に分析した。

- ※本調査は第1種鉄道事業者及び第2種鉄道事業者を対象とし、鉄道施設の保有のみを行う第3種鉄道事業者、貨物専業の第三セクター鉄道は対象外とした。

- ※いすみ鉄道(千葉県、旧国鉄転換型)は2015年度決算が未公開、四日市あすなろう鉄道(三重県、私鉄・新幹線転換型)は決算非公開のため対象外とした。

都市型は輸送人員増で増収、旧国鉄転換型は輸送人員減で減収と明暗分ける

三セク鉄道63社の2015年度の営業収入合計は2,297億700万円(前年度比7.7%増)で、165億8,200万円の増収だった。総輸送人員も8億7,003万6,000人(同8.1%増)と前年度から6,526万4,000人増加した。

三セク鉄道を3分類すると、最大の営業収入は都市型の1,833億6,100万円(同4.5%増)で、三セク鉄道の営業収入全体の約8割を占めた。これは旧国鉄転換型の約11倍、私鉄・新幹線転換型の約6倍だった。輸送人員でも全体の約9割を占めている。もともと人口の多い都市圏で開業し、沿線開発による人口増を追い風に2015年度は20社中、仙台空港鉄道を除く19社が増収、輸送人員は2015年度実績が未公開の名古屋臨海高速鉄道を除く19社すべてが増加した。

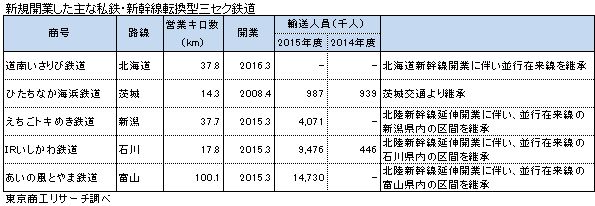

私鉄・新幹線転換型は営業収入が292億2,000万円(同73.9%増)と、増収率が最も高かった。これは北陸新幹線開業(2015年3月)に伴い誕生した3社(えちごトキめき鉄道、IRいしかわ鉄道、あいの風とやま鉄道)が通年稼働し、輸送人員増で大幅な増収になったことが大きな要因。

旧国鉄転換型は営業収入171億2,600万円(前年度比18.1%減)、輸送人員4,492万2,000人(同2.8%減)と営業収入、輸送人員ともに減少した。営業キロ数は都市型の4倍にのぼるが、もともと旧国鉄時代から不採算路線として分離された経緯もあり、旧国鉄転換型の多くは過疎化が進む地域を拠点としているため厳しい経営が続いている。

経常損益は前年度比1.5倍増の黒字、累積赤字は全体で2,068億円

三セク鉄道全体の経常損益の合計は241億4,800万円(前年度比55.0%増)の黒字だった。都市型三セク鉄道(20社)が279億8,200万円(前年度比60.6%増)の黒字だったのに対し、旧国鉄転換型(31社)は21億6,600万円の赤字で前年度(6億8,400万円の赤字)から大幅に赤字額が拡大した。私鉄・新幹線転換型(12社)も16億6,800万円の赤字で前年度(11億5,700万円の赤字)から赤字幅が拡大した。

一方、利益剰余金の合計は2,068億8,200万円のマイナスとなった。とりわけ、初期投資の負担などから都市型の累積赤字は2,135億4,600万円と突出している。都市型20社のうち8社が100億円以上の累積赤字を抱えており、巨額の累積赤字の解消が課題になっている。

営業収入、輸送人員ともに都市型三セク鉄道がトップ

営業収入トップは、「つくばエクスプレス」を運営する首都圏新都市鉄道の420億1,100万円(前年度比3.8%増)だった。2005年開業で秋葉原~つくば間58.3kmを結ぶ路線は、沿線開発が進んで輸送人員を伸ばし、開業以来10年連続で増収を達成した。2位の東京臨海高速鉄道(りんかい線)の200億3,000万円に2倍以上の差をつけた。次いで、北総鉄道、東葉高速鉄道、横浜高速鉄道と続き、トップ10社すべてを都市型三セク鉄道が占めた。

大都市圏でもともと利用者が多いことに加え、東京周辺の宅地開発などで人口増が続く路線が上位を占め、上位10社すべて増収と先行投資負担はあるが営業収入は順調な伸びを見せている。

輸送人員ランキングも、トップは首都圏新都市鉄道で輸送人員は1億2,315万人だった。上位10社すべてを都市型が占め、営業収入ランキングとほぼ同じ顔ぶれになった。

営業収入と輸送人員トップの上位10社で、どちらも最も高い伸びを見せたのが大阪高速鉄道(大阪モノレール)だった。伊丹空港を起点に万博記念公園などを通過するが、沿線の大規模商業施設のオープンやインバウンドが輸送人員の増加に寄与した。

なお、旧国鉄転換型の31社では、愛知環状鉄道が営業収入(41億4,500万円)、輸送人員(1,658万人)ともにトップだった。私鉄・新幹線転換型では、あいの風とやま鉄道が営業収入(57億400万円)、輸送人員(1,477万人)ともにトップだった。

三セク鉄道63社のうち、増収は43社(構成比68.2%)だった。これを3分類別で見ると旧国鉄転換型(17社、構成比54.8%)、私鉄・新幹線転換型(7社、同58.3%)、都市型(19社、同95.0%)と、ここでも都市型の堅調ぶりがうかがわれた。輸送人員の前年度比では比較可能な61社のうち、増加は40社(同65.5%)だった。旧国鉄転換型(13社、同41.9%)、私鉄・新幹線転換型(8社、同72.7%)、都市型(19社、同100.0%)で、営業収入と同じ傾向がみられた。

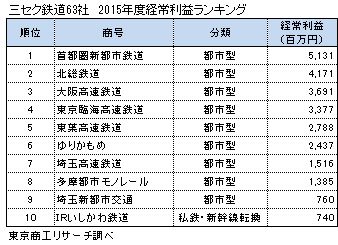

経常赤字 ワースト10社に旧国鉄転換型が6社

経常利益ランキングは、営業収入が好調な都市型が上位を占めたが、唯一、10位に私鉄・新幹線転換型のIRいしかわ鉄道がランクインした。北陸新幹線延伸開業で並行在来線の石川県内の区間を継承して開業したもので、初の通年営業で7億4,000万円の経常黒字を達成した。

経常赤字額が大きかった三セク鉄道では、えちごトキめき鉄道が18億9,300万円で最大だった。これは車庫などの新設設備にかかる減価償却費を計上したことによる。2位の肥薩おれんじ鉄道は九州新幹線の運用開始で発足したが、2014年度(5億4,000万円)に続き連続赤字を計上した。

経常赤字は63社中、35社(構成比55.5%)と半数を超えた。3分類の比較では、旧国鉄転換型(26社、構成比83.8%)、私鉄・新幹線転換型(6社、同50.0%)がそれぞれ50%以上だったが、都市型(3社、同15.0%)は3社にとどまり対照的となった。旧国鉄転換型はワースト10社に6社がランクインし、厳しい経営実態を露呈した。

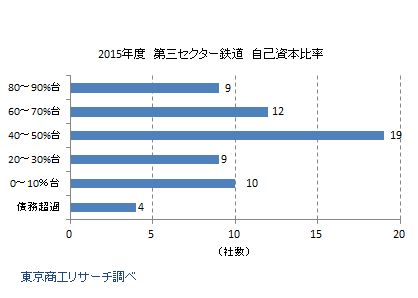

自己資本比率 平均は46.0%で都市型は低水準 4社が債務超過

三セク鉄道63社の自己資本比率は、全社平均で46.0%だった。各レンジは40~50%台が19社(構成比30.1%)で最も多く、以下60~70%台が12社(同19.0%)、0~10%台が10社(同15.8%)と続く。

自己資本比率を3分類で見ると、旧国鉄転換型が平均57.2%、私鉄・新幹線転換型が平均49.3%、都市型が平均26.6%だった。旧国鉄転換型は分離する際に旧国鉄清算事業団を通して国から転換交付金を受けたほか、関係自治体からの補助金や増資で比較的厚い自己資本を保有している。一方、都市型は開業から日が浅い企業が多く、先行投資の減価償却負担から累積赤字が膨らんでいる。

なお、2015年度末時点の債務超過は、樽見鉄道(旧国鉄転換型)、東葉高速鉄道(都市型)、広島高速鉄道(都市型)、沖縄都市モノレール(都市型)の4社だった。

旧国鉄転換型 慢性的な赤字体質続く

旧国鉄転換型の31社中、2015年度決算の経常黒字は5社(構成比16.2%)にとどまり、赤字は26社(同83.8%)と8割以上を占めた。旧国鉄転換型の経常利益トップは智頭急行の4億3,600万円(前年度比22.4%増)だった。鳥取と京阪神を結ぶ特急列車「スーパーはくと」が寄与し、従来からの黒字体質を維持している。さらに、大型イベントや企画列車、インバウンド効果もあって輸送人員が伸び、2位の愛知環状鉄道(8,100万円)を大きく引き離した。

一方、経常赤字額の最大は北越急行で、赤字額は4億3,400万円だった。同社はこれまで特急「はくたか」が収益源となり黒字体質を維持し、智頭急行と並び「三セク鉄道の優等生」と評されてきた。しかし、北陸新幹線開業による特急電車の廃止で輸送人員が大きく減少し、開業以来初の経常赤字に陥った。これまでの利益蓄積による厚い内部留保が同社の強みだが、特急廃止で新たな収入源の確保やサービス開拓が緊急課題に浮上している。

旧国鉄転換型の2015年度決算で経常赤字26社のうち、北越急行を除く25社が2年連続の経常赤字で、旧国鉄転換型は慢性的な赤字体質から脱却できていない。旧国鉄転換型31社のうち、累積赤字を抱えているのは22社(構成比70.9%)に達する。最近は地域観光の華として観光列車の運行にも注力し、輸送人員の減少に歯止めをかける企業もあるが、こうした経営努力が実りつつある旧国鉄転換型三セク鉄道と、そうではない企業との格差は大きく広がっている。

自治体からの補助金などを特別利益として加味した最終利益ベースでは31社中、19社(構成比61.2%)で、6割が黒字だった。旧国鉄転換型は、社会インフラの維持を目的に周辺自治体などが赤字路線を継承した歴史的経緯はあるが、財務がぜい弱な自治体では三セク鉄道への補助金が財政圧迫を招く可能性も否定できない。経営再建の努力にかかわらず今後も赤字脱却が見込めない場合、廃線を含めた様々な議論が遡上にあがることも認識すべきだろう。

私鉄・新幹線転換型 注目が集まる新規開業組

私鉄・新幹線転換型では12社中、経常黒字6社、赤字6社と拮抗した。このうち、しなの鉄道は善光寺御開帳による観光客増加と北陸新幹線開業に伴い新たに長野~妙高高原間(北しなの線)を引き継いだことから輸送人員が増加、大幅な増収増益につながった。

2015年3月、北陸新幹線開業に伴い各地の並行在来線区間を継承して3社(えちごトキめき鉄道、IRいしかわ鉄道、あいの風とやま鉄道)が誕生した。また、2016年3月には北海道新幹線の開業で、旧江差線(五稜郭~木古内間)を引き継いだ道南いさりび鉄道が開業した。これらの新規開業三セク鉄道は、新幹線との競合という共通課題を抱えながらも、これまで通り地域住民の足としての機能を担い、今後の展開に注目と大きな期待を集めている。

都市型三セク鉄道 高水準の累積赤字が課題

都市型の20社のうち、11社(構成比55.0%)が利益剰余金がマイナスとなる累積赤字を抱えている。利益剰余金の赤字額ワーストは、東葉高速鉄道の787億4,000万円で、債務超過額は194億3,000万円に達する。以下、東京臨海高速鉄道、名古屋臨海高速鉄道と続き、8社が100億円以上の累積赤字を抱えている。

都市型は営業収入、輸送人員ともに増加し、20社中17社(構成比85.0%)が経常黒字と業績改善が際立っている。しかし、莫大な初期投資の負担で事業計画に求められるハードルは高く、見通しの甘さから計画通りに累積赤字の解消が進まない企業も多い。これまでに名古屋臨海高速鉄道、埼玉高速鉄道の2社が事業再生ADRを申請し、金融機関の債権放棄や、資本減資で累積赤字を解消するなどの措置を講じている。都市型三セク鉄道は、今後も輸送人員の増加による高いレベルでの収益強化と早期の累積赤字解消が課題だ。

求められる三セク鉄道の自立経営

東京商工リサーチが10年前の2005年度決算を基にまとめた三セク鉄道調査(対象59社)と比較すると、経常黒字企業の構成比は旧国鉄転換型(13.5→16.1%)、私鉄・新幹線転換型(33.3→50.0%)、都市型(43.7→85.0%)の3分類ともに収益力は改善した。しかし、2015年度決算で8割が赤字に沈む旧国鉄転換型の赤字体質は継続し、増収増益が続出した都市型と明暗を分けている。

旧国鉄転換型では、この10年で4社が廃業した。公共性の高い三セク鉄道は地域を支える社会インフラの使命を併せ持ち、収益性だけの判断は難しい。ただ、少子化、過疎化で自治体財政の見直しが急務の地域では、赤字を垂れ流す三セク鉄道の存続議論は避けて通れない問題でもある。

こうしたなか、北近畿タンゴ鉄道(京都府)は2015年4月から運営する京都丹後鉄道を上下分離方式の経営に転換した。鉄道運行を民間業者に委託し、自社は施設を保有するだけの第3種鉄道事業者となった。また、外部から社長を招聘、民間の発想で経営改革に取り組む三セク鉄道も出てきた。

本業部分の根本的な輸送人員減に悩む路線にとって、上下分離方式の採用や経営陣の交代ですべての課題が解消できるわけではない。ただ、こうした経営改革を通した自立経営の必要性は一層高まっており、三セク鉄道事業者は大きな分岐点を迎えている。