第7回 地ビールメーカー動向調査

大手メーカーがビール需要の低迷に陥る中、2016年1-8月累計の全国主要地ビールメーカーの出荷量は前年同期を1.1%上回った。2010年に調査を開始以来、主要地ビールの累計出荷量は毎年前年を上回っており、地ビールが着実に消費者のすそ野を広げている事がわかった。

国内ビール大手5社の2016年1-6月累計のビール系飲料(ビール、発泡酒、第三のビール)の出荷量は前年同期比1.5%減で、消費者の節約志向や酎ハイ人気など好みの多様化で上半期は4年連続で過去最低を更新した。こうした中、同期(2016年1-6月)の地ビール累計出荷量は前年同期比4.2%増と健闘した。苦戦する大手5社を尻目に、地ビールメーカーの3社に2社が前年の出荷量を上回り、好調ぶりを裏付けた。

地ビールメーカーは、イベントでの自社販売を軸に、飲食店、レストランへの拡販にも力を注いでいる。また、首都圏などにビアパブを相次いで出店するなど販売促進キャンペーンも加速し、出荷量を伸ばしている。一方、大手ビールメーカーも中堅の地ビールメーカーと資本や業務の提携を進める一方、独自に地ビール、クラフトビールの製造・販売に乗り出す動きもあり、新たなビール市場は熱を帯びている。こうした地ビール、クラフトビールのブームが定着するには、地ビールメーカーは大手に負けない市場拡大や商品開発など新たな経営努力を求められている。

- ※本調査は、2016年9月1日~15日まで全国の主な地ビールメーカー217社を対象にアンケート調査を実施、分析した。出荷量は、2016年1-8月の出荷量が判明した80社(有効回答率36.8%)を有効回答とした。その他の項目は、回答が得られた83社(有効回答率38.2%)を有効回答とした。本調査は2010年9月に開始し、今回で7回目。

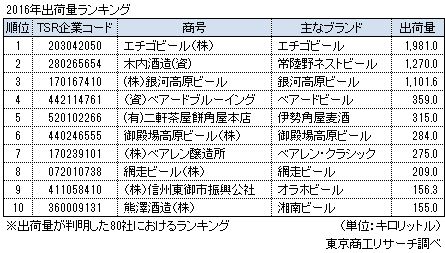

出荷量 65%のメーカーが増加、ふるさと納税も寄与

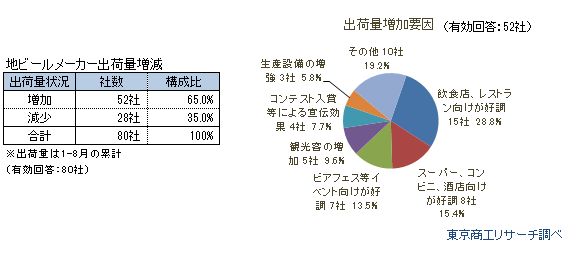

2016年1月-8月の出荷量は、アンケートで出荷量が判明した80社のうち、「増加」が52社(構成比65.0%)、「減少」が28社(同35.0%)だった。

52社の増加理由は、「飲食店、レストラン向けが好調」が15社(構成比28.8%)と最も多く、次いで、「スーパー、コンビニ、酒店向けが好調」が8社(同15.4%)だった。

「その他」では、「ふるさと納税による取扱量増加」や「大型観光施設オープン」、「イベント参加を始めた」など、新規の受注機会の獲得に向けた努力もうかがえる。全体として既存の販売ルートの売上増に加え、都市部を中心に広がるビアパブ人気による新規ルートの開拓も出荷増の要因になっている。

一方、減少した28社の減少理由は、「観光客の減少」が11社(構成比39.3%)「飲食店、レストラン向けが不調」「イベントへの参加減少」各5社(同17.9%)など。

小規模事業者が多い地ビールメーカーでは、出荷先である観光地の集客や独自のイベント参加などの動向が出荷量に直接影響している。

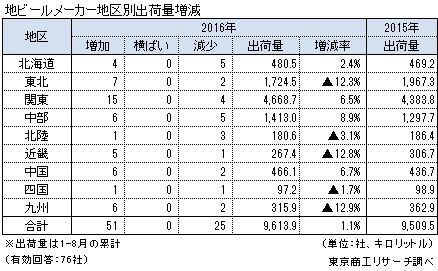

2016年1-8月の出荷量 前年同期より1.1%増

出荷量の判明した80社の2016年1-8月の出荷量累計は、9,613.9kℓ(前年同期比1.1%増)だった。このうち、月別の出荷量が判明した76社では、増加率の最高は2月(前年同月比9.9%増)で、次いで、3月(同7.2%増)、6月(同5.4%増)の順だった。需要期の夏場だけでなく、ビアフェスなどイベント開催への積極的な参加、飲食店・レストラン向け開拓など、季節を問わない営業が出荷量の増加に結び付いたことがわかる。

2016年1-8月の出荷量累計が100kℓを超えたのは、前年の19社から1社増え20社となった。このうち、15社が前年の出荷量を上回った。出荷量累計100kℓ超だった20社の2016年1-8月出荷量合計は7,375.0kℓで、前年同期(6,761.3kℓ)より9.1%増え、80社の出荷量全体の76.7%を占めた。地ビール業界も大手の寡占が進んでいるようだ。出荷量の上位メーカーは、「飲食店、レストラン向けが好調」「スーパー、コンビニ、酒店向けが好調」などに加え、「生産設備の増強」など、設備投資や販売力の拡充で着実に出荷量を増やしている。

出荷量伸び率ランキング トップは新潟ビール醸造(株)

出荷量が判明した80社のうち、1-8月累計の出荷量伸び率のトップは「胎内高原ビール」の新潟ビール醸造(株)(新潟県)で、前年同期比45.3%増だった。2位は「隅田川ブルーイング」のアサヒフードクリエイト(株)(東京都)の37.4%増、3位は「やくらいビール」の(株)加美町振興公社(宮城県)の31.5%増と続いた。

新潟ビール醸造(株)は1.5倍増に迫る勢いだが、ビアパブ人気に乗り出荷量の大幅増に繋がった。2位はアサヒビール系列、3位と4位は地域起こしの第三セクターの健闘も目立った。

地区別出荷量 東日本と西日本で明暗を分ける

80社の2016年1-8月の地区別出荷量は、9地区のうち4地区で増加、5地区が減少した。出荷量の最多は関東の4,668.7kℓで、次いで、東北1,724.5kℓ、中部の1,413.0kℓだった。

増加率トップは、中部の前年同期比8.9%(115.3kℓ増)。次いで、中国の同6.7%増(29.4kℓ増)、関東の同6.5%増(284.9kℓ増)と続く。

減少率ワーストワンは、九州の12.9%減(47.0kℓ減)だった。次いで、近畿の12.8%減(39.3kℓ減)、東北12.3%減(242.8kℓ減)と続く。九州は夏場の大雨などの天候不順の他、4月の熊本大震災の影響も広がり出荷量が大幅に減少した。熊本県のメーカーではいまだ出荷の目処が立たないところもあった。

地ビール、クラフトビールのブームで東京など関東圏や名古屋のある中部圏のメーカーは出荷量を伸ばした。一方、地元固定客への広がりが小さく観光客などの流動的な顧客に依存している地域では天候に左右されたようだ。9地区のうち、出荷量の増加メーカー数が減少メーカー数を上回ったのは6地区で、業界全体では堅調な出荷状況だった。

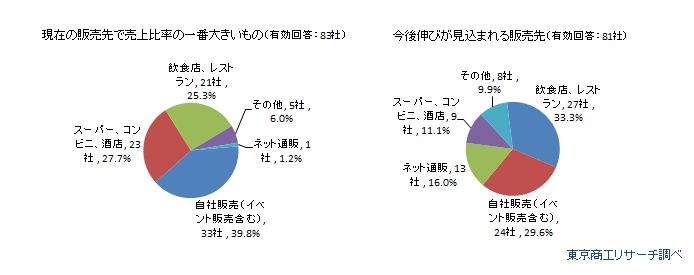

販売方法 「自社販売」が軸、「飲食店、レストラン」への拡販に注力

販売方法(有効回答83社)は、「自社販売(イベント販売含む)」が33社(構成比39.8%)で、昨年(同51.9%)に続き最多だった。次いで、「スーパー、コンビニ、酒店」が23社(同27.7%)。自社でイベント販売に参加しながら、「道の駅」や地元酒販店、コンビニエンスストア向けの卸売や直営レストラン・売店などへの販売にも力を注いでいることがわかる。

今後伸びが見込まれる販売方法(有効回答81社)では、「飲食店、レストラン」が27社(構成比33.3%)、「自社販売(イベント販売含む)」が24社(同29.6%)と多かった。

また、手作りビール工房を営み、来場者の口コミで出荷量を増やしているメーカーもあった。

今後の事業展開 地元中心に東京進出も視野、大手とは味で差別化

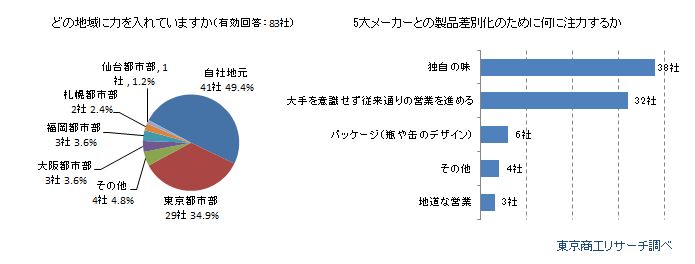

今後の事業展開では(有効回答83社)、今後も「自社地元」での販売に力を入れるとする回答が41社(構成比49.4%)と半数を占めた。次いで、「東京都市部」進出に意欲を燃やすメーカーも29社(同34.9%)あった。

都市部を中心にしたビアパブ人気にあやかり東京都市圏で知名度を上げたいメーカーも多く、自社でアンテナショップを出店するメーカーも増えている。だが、地ビールメーカーとして地元にこだわるメーカーも少なくない。

大手5大メーカーが地ビール、クラフトビールの製造販売に乗り出す動きが本格化しているが、中小地ビールメーカーも大手メーカーとの差別化に強気な姿勢を見せている。「独自の味」を追求するとの回答が38社(構成比45.8%)と最も多く、中小地ビールメーカーならではの味を追求し競争力を強めている。

「大手を意識せず従来通りの営業を続ける」は32社(同38.6%)と約4割を占めた。また、「大手メーカーの地ビール業界への参入が地ビール市場への関心を高める」と歓迎する回答もあり、「独自の味」「大手を意識せず従来通りの営業を続ける」など全体の84.4%が大手メーカーの市場参入を前向きに受け止め、地ビールメーカーは独自の道を歩む意欲が透けて見える。

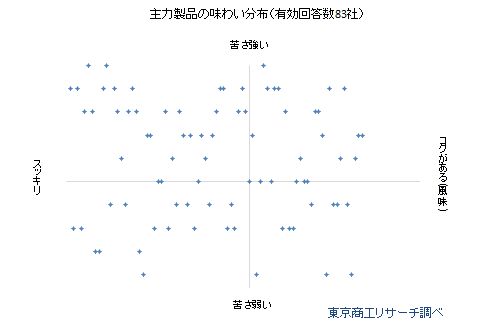

主力製品の味わいは様々

地ビールメーカーの「主力製品の味わいはどのタイプか」を尋ねると、83社の回答は分布図のように様々だった。

コクがあって苦味が強い、スッキリし苦味も少ない、などメーカーの志向は千差万別だ。ただ、これが大手の画一化した味にない地ビールメーカーの個性であり、特徴でもある。ブランドやメーカーの特徴と独自性が際立つほど、地ビールの面白さも味わいも奥深くなるのだろう。

大手メーカーの地ビール進出の影響は軽微

大手メーカーの地ビール、クラフトビール進出の影響を受けているかを尋ねると、56社中42社(構成比75.0%)が「影響なし」と回答した。逆に、「大手のクラフト市場への進出で一般消費者への認知度が上がりプラスの影響があった」と歓迎する声もあった。

「東京、大阪、名古屋など大都市圏で地ビール、クラフトビールを扱うビアパブが増え、市場が大きくなっているように感じる」「大都市圏以外の県庁所在地にビアパブの出店が増えたことで出荷が増えた」「地ビール、クラフトビールを扱う店舗数が増え、以前の地ビールブームに比べ需要は底堅い」など、地ビールメーカーでは現在のブーム持続を期待する声が多い。

1994年~99年の「第1次地ビールブーム」では、「価格が高い」「味が個性的すぎる」「製造技術が未熟」などの問題がクローズアップされ、ブームはあっさりと終焉を迎えた。こうした事態を経て、地ビールメーカーが消費者を向いたビール造りに取り組み、さらに多様な商品を開発して市場規模を広げている。今後も大手メーカーと切磋琢磨したビール作りが新たな消費者の開拓につながる可能性を見せている。