銀行114行「2016年3月期決算 総資金利ざや」調査

2016年3月期決算で銀行の「総資金利ざや」の中央値は0.17%だった。前年同期と比べ横ばいで低下傾向は一服した。ただ、今回の調査では銀行114行のうち、約6割にあたる63行で「総資金利ざや」が縮小し、「逆ざや」は前年同期より1行多い12行に増えたことがわかった。

日本銀行のマイナス金利政策が今年2月から導入され、銀行は低金利競争の中で国内貸出だけで収益を上げにくい状況はさらに強まっており、新たな収益源の確立が急務になっていることを浮き彫りにしている。

- ※本調査は、銀行114行を対象に、2016年3月期決算で国内業務部門ベースでの「総資金利ざや」を調査した。総資金利ざやは、「資金運用利回」-「資金調達原価」で算出した。資料は、有価証券報告書や決算短信、ディスクロージャー誌の利ざや(国内業務部門・単体)の項目から抽出した。

- ※2012年4月1日に住友信託銀行・中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行の合併で発足した三井住友信託銀行は、過去データとの比較ができないため、調査対象から除外した。

- ※文中の▲は、マイナスを表す。

銀行の収益状況を示す「総資金利ざや」

銀行の本来業務は、預金等で集めた資金を貸出や有価証券などで運用し、利ざやを稼ぐことである。銀行の「総資金利ざや」とは、貸出金や有価証券で稼ぐ資金運用利回から、預金や債券、コールマネー、借用金などの資金調達コストを差し引いた数値で、銀行収益を示す指標の一つである。数値がプラスだと資金運用で収益を上げ、マイナスは「逆ざや」で貸出や運用で利益が出ていないことを示している。

有価証券利回りの改善から、「総資金利ざや」の低下は一服

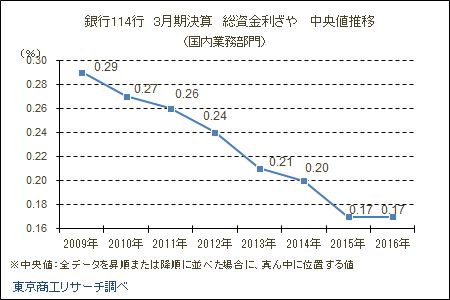

銀行114行の2016年3月期での「総資金利ざや」の中央値(全データを昇順または降順に並べた場合に、真ん中に位置する値)は前年同期比で横ばいの0.17%だった。

3月期決算ベースの過去比較では、調査を開始した2009年が0.29%、以降は10年が0.27%、11年0.26%、12年0.24%、13年0.21%、14年0.20%、15年0.17%と年々低下を続けてきたが、16年は低下ペースが一服した。これはマイナス金利の影響が期間的に小さかったことに加え、投資信託の配当増、保有投信の解約益など有価証券利回りの改善が寄与したもので、銀行の本業である貸出での利ざや改善を示すものではない。

約6割の銀行で利ざや縮小

2016年3月期は、114行のうち63行(構成比55.2%、前年同期71行)で、前年同期より「総資金利ざや」が縮小した。銀行別では、福島銀行の0.24ポイント縮小(0.33→0.09%)を筆頭に、西京銀行が0.15ポイント縮小(0.57→0.42%)、福井銀行が0.11ポイント縮小(0.16→0.05%)、大東銀行0.11ポイント縮小(0.01→▲0.10%)の順だった。利ざやが縮小した上位には第二地銀が多いが、貸出金利回りと有価証券利回りがともに前年同期より低下した銀行が目立つ。

これに対し、「総資金利ざや」が前年同期より拡大したのは39行(構成比34.2%、前年同期36行)だった。個別では、有価証券利息配当金が増加した佐賀銀行の0.08ポイント拡大(▲0.01→0.07%)。貸出金利回りの低下を有価証券利回りの上昇でカバーできた西日本シティ銀行の0.08ポイント拡大(0.26→0.34%)など。資金運用利回り上昇と資金調達原価のダウンが影響したスルガ銀行は0.08ポイント拡大(1.39→1.47%)した。このほか、前年同期と同率は12行あった。

「逆ざや」は12行、前年同期より1行増

2016年3月期決算で、「総資金利ざや」がマイナスの「逆ざや」は12行(大手銀行3行、地銀6行、第2地銀3行)になり、前年同期より1行増加した。過去データでは、2009年が4行、10年1行、11年2行、12年8行、13年12行、14年8行、15年11行と推移してきた。

こうした「逆ざや」の発生は、金利低下や銀行間の貸出競争が厳しさを増していることによる銀行の本業収益の低迷を反映している。

大手行は約9割で「利ざや」が縮小

業態別でみると、地銀64行のうち「総資金利ざや」が前年同期より縮小したのは30行(構成比46.8%)、拡大が27行、同率が7行だった。また、第二地銀41行のうち、6割の25行(同60.9%)で縮小、大手銀行も9行のうち、8行(同88.8%)で縮小した。各業態ともに「総資金利ざや」の縮小銀行が多く、金利競争など厳しい経営環境を物語っている。

銀行の2016年3月期決算では、「総資金利ざや」の逆ざやは12行にのぼった。金利低下を背景に、銀行が貸出だけで「利ざや」を稼ぐことが難しい時代に入り、資産運用やM&Aなど手数料ビジネスに軸足を移さざるを得ない環境に置かれている。

日銀のマイナス金利策の導入が今年2月だったため、2016年3月期決算での影響はまだ限定的にとどまる。だが、今後は更なる収益圧迫は避けられないだろう。それだけに資金運用力で銀行間の格差が拡大する可能性は高まっており、今後の「総資金利ざや」の動向が注目される。