「全国書店1,128社の業績動向」調査

全国の書籍・雑誌小売業(以下、書店)の売上高は2年連続で減少をたどり「増収」企業数は2割にとどまった。利益は大手書店の店舗撤退損などが膨らみ、2年連続で大幅な減益となった。2割の企業が赤字だった。

ネットメディアの台頭による雑誌・書籍の販売不振に加え、オンライン販売や電子書籍の普及など流通形態の多様化で、従来型の書店経営は岐路に立たされている。

東京商工リサーチは、書店を運営する全国1,128社を対象に業績の動向調査を行った。最新決算の売上高トップは(株)紀伊國屋書店(東京都目黒区)の1,086億3,200万円で、業界で唯一1,000億円を上回った。ただ、売上高1億円未満の企業が5割を超えたほか、個人企業が198社(構成比17.5%)を占めるなど、小・零細店舗が圧倒的多数を占める業界構造となっている。業歴別で業歴10年未満の新興企業は40社(同3.5%)と新規参入が極端に少なく、かつ後継者難などから廃業が続く業界の深刻な側面が浮かび上がった。

- ※本調査はTSR企業データベース(309万社)から、主業種が「雑誌・書籍小売業」のうち、業績が3期連続で比較可能な1,128社を抽出、分析した。 売上高、利益金は2015年度を最新決算としている。

売上合計は減少続く 「増収」企業は2割にとどまる

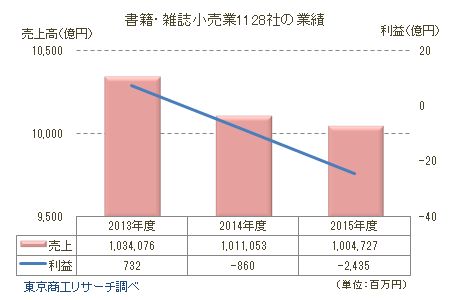

1,128社の売上高合計は、最新期で1兆47億2,700万円(前期比0.6%減)で、前期から63億2,600万円減少した。前々期から前期は230億2,300万円(同2.2%減)減少、減少幅は縮小したとはいえ減収傾向が続いている。

最新期の「増収」は255社(構成比22.6%)と2割にとどまり、467社(同41.4%)が「減収」、「横ばい」が406社(同35.9%)だった。

前期に比べ増収企業が46社増加し、減収企業は106社減少したが、増収企業の伸び幅より減収企業の落ち込みが大きかったことから全体の売上高は前年度を割り込んだ。約8割が「減収」か「横ばい」と、売上が伸び悩む構図が続いている。

利益が3期連続で判明した411社をみると、最終利益合計は▲24億3,500万円で、前期(▲8億6,000万円)より赤字幅が拡大した。

赤字幅が拡大し、2期連続の赤字に

最新期(判明454社)の損益が「黒字」は355社(構成比78.1%)に対し、「赤字」は99社(同21.8%)だった。黒字企業の構成比は前期(同74.4%)より3.7ポイントアップしたが、大手企業が店舗撤退損などで大幅損失を計上するケースが目立ち、赤字幅が広がった。また、人手不足による人件費の高騰なども利益の圧迫要因となっている。

売上高別分布 1億円未満が約6割

書店1,128社の最新期決算のうち、売上高1億円未満は643社(構成比57.0%)で、約6割を占めた。1~数店舗の家族中心に運営する小・零細規模の企業が圧倒的に多いことがわかる。

次いで、1~5億円未満(318社、同28.1%)が約3割、5~10億円未満(63社、同5.5%)、10~50億円未満(63社、同5.5%)と続き、売上高5億円未満が961社(構成比85.1%)と全体の8割以上を占めた。

一方、全国規模で事業展開する売上高100億円以上の大手は17社(同1.5%)にとどまった。小・零細規模が大多数を占める業界構造が特徴といえる。

売上高トップは紀伊國屋書店 上位10社中5社は売上高が前年割れ

売上高ランキングのトップは(株)紀伊國屋書店(目黒区)で、売上高1,086億3,200万円だった。1927年創業の業界最大手で国内外に約100店舗を展開している。2位の(株)丸善ジュンク堂書店(新宿区、売上高759億700万円)は2015年1月、老舗の丸善書店にジュンク堂書店が経営統合するかたちで発足、このため売上高が前期から大幅に伸長した。3位は流通大手、イオングループの(株)未来屋書店(千葉市美浜区、同548億4,600万円)で、主にグループのショッピングセンターにテナントとして店舗展開している。4位は首都圏地盤の(株)有隣堂(横浜市戸塚区、売上高524億1,500万円)で、書籍部門以外のOA機器販売の大口受注が売上アップに寄与した。5位は中国地方を地盤とする(株)フタバ図書(広島市西区、同348億2,100万円)が続く。

最新期の売上高ランキング上位10社のうち、上位5社は売上を伸ばし下位5社は減収と対照的な結果となった。スケールメリットの追求やグループ企業の集客力、書籍部門以外への多角化など特色のある経営を打ち出す企業の伸長が目立った。反面、多店舗展開している大手でも、市場縮小のあおりを受け減収が続いている企業も多い。

また、売上高上位10社で海外にも本格的に展開しているのは紀伊國屋書店(アメリカ、シンガポール、インドネシアなど8カ国で27店舗及びウェブストアを展開)のみ。商品の特性上、海外市場は限られている。書籍という扱い品の性質上、他の小売業種とは一線を画すため大手といえども内需に依存せざるを得ず、市況や消費動向、流通形態の変化に左右される側面を持っている。

従業員別 10人未満で約8割を占める

従業員別では、5人未満が697社(構成比61.7%)と6割を占め、次いで5~10人未満が207社(同18.3%)、10~50人未満が156社(同13.8%)と続く。従業員100人以上の大手企業は29社(同2.5%)にとどまった。

従業員5人未満は家族経営に近い形態の小・零細規模の事業者とみられる。従業員10人未満が全体の8割を占め、売上高別と同様に小・零細規模の事業者が圧倒的に多い。

資本金別 1,000万円未満と個人企業で約6割

資本金別の内訳では、1百~1千万円未満が451社(構成比39.9%)で4割を占めた。以下、1~5千万円未満が401社(同35.5%)、資本金を必要としない個人企業他が198社(同17.5%)と続く。

資本金1千万円未満と個人企業他で671社(同59.4%)と約6割を占めた。「町の本屋さん」として個人商店規模の地域密着型の企業が多く、市場が縮小するなか大手書店にどう太刀打ちするかが課題になっている。

業歴別 老舗中心で新規参入はごくわずか

業歴別では、50~100年未満の老舗企業が504社(構成比44.6%)で最多だった。

次いで、10~50年未満468社(同41.4%)、100年以上の業歴を持つ企業は112社(同9.9%)と1割を占めた。

他業種に比べて長い業歴を持つ老舗が半数以上を占める特異な業種で、最も業歴が長い企業は(株)丸善ジュンク堂書店(前身の丸屋商社)など2社で、創業は1869年[明治2年]に遡る。

一方、業歴5年未満の企業は2社(構成比0.1%)に過ぎず、5~10年未満も38社(同3.3%)にとどまった。新規参入が極端に少なく、廃業や撤退、倒産が市場縮小をさらに加速させる悪循環で、業界全体として先行きが見えにくい現状を反映している。

休廃業・解散は倒産件数の2倍超

2015年度(2015年4月-2016年3月)の「書店」(書籍・雑誌小売業)の倒産は19件で、2014年度(16件)より3件増加した。2013年度(13件)を底に2年連続で増加した。

また、形態別では2015年度の19件中、破産が最多の17件で、この他、特別清算1件、取引停止処分1件だった。再建型の倒産はゼロで、再生見通しの立たない息切れ倒産が中心だった。

2015年度の全産業の倒産は8,684件(前年度比9.0%減)とバブル期並みの低水準で、7年連続で減少したが、その一方で書店の倒産は増加傾向が強まっている。

1社当たりの平均負債額は、2015年度は2億1,800万円で、この5年間で最大だった。平均負債額が拡大していることから、倒産は小・零細規模から中堅規模へと広がりをみせている。

また、書店の休廃業・解散件数(年ベース)は、2015年が39件で、2014年より1件減少した。ここ5年間では2011年(23件)を底に年間40件前後発生し、倒産の2倍以上のペースで推移している。

家族経営の小規模企業を中心に、将来の展望が描けないケースや、経営者の高齢化に伴う後継者不足により事業継続を断念するケースが頻発している状況が透けて見える。

書店は、売上高1億円未満が過半数、従業員10人未満が8割と、体力の乏しい中小・零細企業が圧倒的多数を占めている。売上トップ10の業界大手でも6位以下が減収をたどり、新規参入が少ない市場で、書店を取り巻く厳しい環境が改めて浮き彫りとなった。

書籍・雑誌の流通形態は取次業者を介した返本制度という独特の商習慣によって育まれてきた。在庫リスクを抱えず資金負担が軽減される返本制度の恩恵を受け、小資本による書店経営が維持され「町の本屋さん」の経営は成り立っている。だが反面、今年3月に破産を申請した中堅取次業者の(株)太洋社(TSR企業コード:290893208、法人番号:9010001049176)の破綻では、判明しているだけで書店の連鎖倒産が3社、休業・廃業が17社・19店舗に及び、書店経営が取次会社にいかに依存しているかを露呈し、業界に動揺が広がった。

人気芸人の芥川賞受賞によるベストセラー化や、書店員が選ぶ「本屋大賞」が毎年注目を集めるなど、出版業界に明るい話題がないわけではない。しかし、本の売上が伸びてもネット販売や電子書籍の台頭など、流通経路は多様化しており従来型の書店経営の業績に直結しにくくなっている。

販売伸び悩みによる経営悪化のほか、事業承継の問題なども顕在化し、小規模書店が次々と姿を消す状況が続いている。即効性のある打開策は難しいが、これまでの顧客を待つだけの商法からの脱皮、特色ある経営が求められている。