2016年3月期 単独決算ベース「銀行114行 預貸率」調査

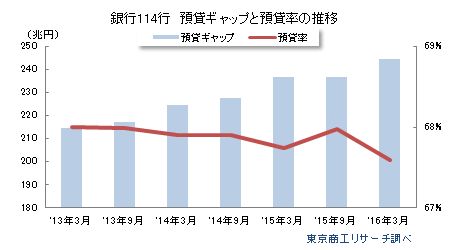

2016年3月期決算の国内銀行114行の預貸率は前年同期より低下した。これに伴い預金と貸出金の差額である預貸ギャップは調査以来で最大の244兆円に拡大した。

2016年2月から日銀によるマイナス金利政策が導入され、銀行貸出しの増加が期待された。しかし、預金流入の増加から大手行の預貸率が低下するなど、銀行業態によって「まだら模様」で、力強さに欠けるため現状では全体の預貸率を上昇させるまでには至っていない。

- ※本調査は、銀行114行を対象に2016年3月期単独決算ベースの預貸率を調べた。預貸率は預金残高に対する貸出残高の比率のことで、銀行の預金の運用状況を示す経営指標の1つ。一般的に預貸率が100%を下回る状態は、貸出残高を上回って資金に余裕のあることを示す。

- ※預貸率(%)は、貸出金÷(預金+譲渡性預金)×100で算出し、「貸出金」は貸借対照表の資産の部から、また、「預金」と「譲渡性預金」は、貸借対照表の負債の部から抽出した。

- ※2012年4月1日に住友信託銀行・中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行の合併で発足した三井住友信託銀行は、過去データとの比較ができないため調査対象に含まない。

全体の預貸率は67.59%、前年同期より0.15ポイント低下

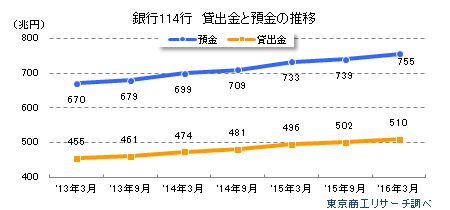

銀行114行の2016年3月期単独決算ベースの預貸率は、67.59%(前年同期67.74%)で前年同期を0.15ポイント下回った。2011年以降の3月期本決算では、2011年が68.59%、12年が68.40%、13年が68.00%、14年が67.90%と推移し、低下が続いている。日銀のマイナス金利政策が導入された16年3月期は、預貸率がさらに低下した。

銀行114行の総預金残高(譲渡性預金を含む)は755兆492億3,100万円(前年同期比2.9%増)だったのに対し、総貸出金残高は510兆3,187億1,400万円(同2.7%増)で、総預金総額が総貸出金の伸びを上回った。これはマイナス金利の導入を受けたコール市場などの金利低下で、相対的に利回りの高い預金が投資家の運用先になったことが一因として挙げられている。

預貸ギャップは244兆円に拡大

2016年3月期の「預貸ギャップ」(預金+譲渡性預金-貸出金)は、244兆7,305億1,700万円に膨らみ、預金の貸出金に対する大幅超過の状況に変わりはない。「預貸ギャップ」は2012年3月期に201兆7,380億5,400万円に達し、2008年3月期の調査開始以来、初めて200兆円を上回った。その後もギャップは拡大し、銀行資金が貸出増加に回っていない実態を反映した。

約7割の銀行で預貸率が上昇

114行のうち、前年同期より預貸率が上昇したのは79行(構成比69.2%、前年同期70行)になり、前年同期より7行が増え、全体の約7割を占めた。比率の上昇では、トップは清水銀行の7.44ポイント上昇(71.33→78.77%)。次いで、みずほ信託銀行7.16ポイント上昇(95.39→102.55%)、仙台銀行5.98ポイント上昇(57.29→63.27%)など。

清水銀行は、金利の高い個人向けローンや中小企業向けに貸出し強化を図ったことが影響した。また、仙台銀行は、きらやか銀行(山形県)と金融グループを形成し、経営資源を県内に集中し復興関連の資金需要を取り込んだことが背景にある。

一方、前年同期より預貸率が低下したのは35行(構成比30.7%)だった。預貸率が低下した銀行では、あおぞら銀行の7.39ポイント低下(92.81→85.42%)を筆頭に、長崎銀行5.84ポイント低下(96.84→91.0%)、三井住友銀行3.64ポイント低下(64.80→61.16%)、新生銀行3.33ポイント低下(75.41→72.08%)など大手銀行が目立つ。

業態別、大手銀行の預貸率が低下

業態別の預貸率をみると、地銀64行が71.88%(前年同期70.72%、前年同期比1.16ポイント上昇)、第二地銀41行が74.43%(同73.26%、同1.17ポイント上昇)だった。これに対し、大手銀行9行は63.96%(同65.05%、同1.09ポイント低下)と前年同期を下回った。

地銀64行のうち預貸率が前年同期より上昇したのは43行(構成比67.1%)、低下が21行(同32.8%)だった。第二地銀41行は、上昇が32行(同78.0%)、低下が9行(同21.9%)で、第二地銀は預貸率の上昇行が約8割を占めた。この一方で、大手銀行9行は上昇が4行、低下が5行と低下行が上昇行を上回った。大手銀行は預金総額が前年同期より3.7%増加し、地銀(1.8%増)、第二地銀(1.9%増)に比べて、預金増加の伸びが大きかったことが影響した。

地区別、最高は九州の76.9%

本店所在地の地区別の預貸率は、最高が九州21行の76.97%。次いで近畿11行が74.80%、北海道2行が73.77%、中部14行が73.74%、北陸6行が72.19%、関東(東京を除く)19行が71.82%、中国9行が69.50%、四国8行が68.65%、東京11行が63.73%、東北13行が61.13%の順だった。

預貸率の前年同期比では、全国10地区のうち7地区で預貸率が上昇した。内訳は、北海道が1.86ポイント上昇、東北1.77ポイント上昇、九州1.57ポイント上昇、中部1.46ポイント上昇、近畿1.28ポイント上昇、中国1.16ポイント上昇、四国0.53ポイント上昇だった。一方、低下は東京1.06ポイント低下、北陸0.53ポイント低下、関東0.09ポイント低下の3地区だった。

2016年3月期の銀行預貸率は前年同期を下回った。地銀・第二地銀では預貸率の上昇する銀行が多かったが、資金規模が大きい大手銀行の預貸率が低下したことで全体の比率が下がった。

預貸率低下の要因には、大手銀行への預金流入が影響したとみられる。この関連で、マイナス金利導入を受けて資金運用に悩む地銀・第二地銀がメガバンクへ預金を増やしていると一部で指摘されている。マイナス金利導入の影響が銀行の預貸率にも影を落としているといえる。