2015年9月期 単独決算ベース「銀行114行 預貸率」調査

2015年9月期中間決算の国内銀行114行の預貸率は67.98%で、前年同期とほぼ横ばいながらも0.08ポイント上昇した。一方、預金と貸出金の差額である預貸ギャップは236兆円に拡大した。

多くの銀行で貸し出しは増えたが、企業の資金需要が低迷し、リスク回避に向けた慎重な貸出姿勢は変わっていないことも浮き彫りになった。景気の先行き懸念から企業の設備投資は慎重だが、日銀が初のマイナス金利を導入した。金融機関は貸出増加を期待されているものの、本業の貸出では低金利競争が激しさを増しており、資金運用の難しい舵取りを迫られている。

- ※本調査は、銀行114行を対象に2015年9月期単独決算ベースの預貸率を調べた。預貸率は預金残高に対する貸出残高の比率のことで、銀行の預金の運用状況を示す経営指標の1つ。一般的に預貸率が100%を下回る状態は、貸出残高を上回って資金に余裕のあることを示す。

- ※預貸率(%)は、貸出金÷(預金+譲渡性預金)×100で算出し、「貸出金」は貸借対照表の資産の部から、また、「預金」と「譲渡性預金」は、貸借対照表の負債の部から抽出した。

- ※2012年4月1日に住友信託銀行・中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行の合併で発足した三井住友信託銀行は、過去データとの比較ができないため調査対象に含まない。

全体の預貸率は67.98%、前年同期より0.08ポイント上昇

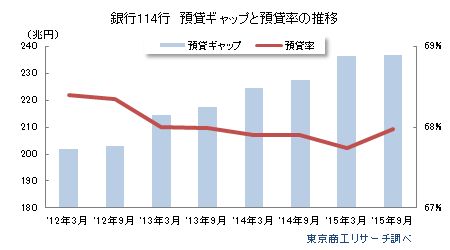

銀行114行の2015年9月期単独決算ベースの預貸率は、67.98%(前年同期67.90%)で前年同期を0.08ポイント上回った。2011年以降の9月期中間決算では、2011年が68.54%、12年が68.35%、13年が67.99%、14年が67.90%と毎年低下していたが、2015年は歯止めがかかった。

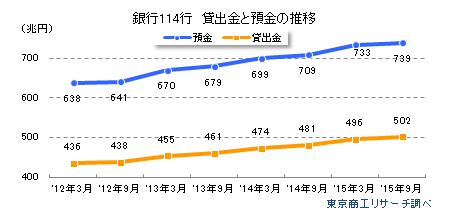

銀行114行の総預金残高(譲渡性預金を含む)が739兆8,429億6,200万円(前年同期比4.3%増)だったのに対し、総貸出金残高は502兆9,605億2,500万円(同4.4%増)で、総貸出金が預金総額の伸びを上回った。これは大手企業を中心としたM&A(合併・買収)の動きや不動産業関連の貸出増加に加え、政府が中小企業向け貸出を促していることなどが背景にある。

預貸ギャップは236兆円に拡大

預貸率は低下傾向に歯止めがかかったが、2015年9月期の「預貸ギャップ」(預金+譲渡性預金-貸出金)は、236兆8,824億3,700万円に膨らみ、預金の貸出金に対する大幅超過の状況に変わりはない。「預貸ギャップ」は、2011年9月期が195兆3,859億8,500万円だったが、12年3月期は201兆7,380億5,400万円と、2008年3月期の調査開始以来、初めて200兆円を上回った。その後も年々ギャップは拡大しており、銀行資金が必ずしも貸出増加に回っていない実態を反映した。

6割の銀行で預貸率が上昇

114行のうち、前年同期より預貸率が上昇したのは71行(構成比62.2%、前年同期63行)で、前年同期より8行が増え、全体の6割を占めた。比率の上昇では、トップは仙台銀行の5.18ポイント上昇(53.28→58.41%)。次いで、佐賀共栄銀行3.72ポイント上昇(76.25→79.97%)、親和銀行3.48ポイント上昇(61.81→65.29%)など。

仙台銀行は、きらやか銀行(山形県)と金融グループを形成し、経営資源を県内に集中し復興関連の資金需要を取り込んだことが背景にある。預貸率アップの銀行は増えており、今後も預貸率は緩やかな上昇が期待される。

一方、前年同期より預貸率が低下したのは41行(構成比35.9%)、同率が2行だった。

預貸率が低下した銀行は、東邦銀行の前年同期比4.3ポイント低下(55.71→51.35%)を筆頭に、荘内銀行3.3ポイント低下(73.40→70.07%)、北日本銀行2.9ポイント低下(65.09→62.11%)、東北銀行2.7ポイント低下(67.06→64.29%)など、東北地区の銀行が目立つ。震災関連の公的預金や保険金など、各種資金の預金流入が影響しているとみられる。

地銀、第二地銀の6割で預貸率が上昇

業態別の預貸率をみると、地銀64行が71.36%(前年同期70.97%、前年同期比0.39ポイント上昇)、第二地銀41行が73.24%(同72.71%、同0.53ポイント上昇)、大手銀行9行が65.11%(同65.22%、同0.11ポイント低下)だった。地銀64行で、預貸率が前年同期より上昇したのは40行(構成比62.5%)、低下が23行(同35.9%)、同率が1行だった。第二地銀41行は、上昇が26行(同63.4%)、低下が14行(同34.1%)で、地銀、第二地銀はともに預貸率の上昇行が6割を占めた。一方、大手銀行9行は上昇が5行、低下が4行と拮抗している。

地区別、10地区のうち5地区で預貸率が上昇

本店所在地の地区別の預貸率は、最高が九州21行の75.54%。次いで近畿11行が73.21%、関東(東京を除く)19行が72.56%、北陸6行が72.43%、中部14行が72.39%、北海道2行が71.68%、中国9行が69.60%、四国8行が68.68%、東京11行が64.90%、東北13行が60.88%の順だった。

預貸率の前年同期比では、全国10地区のうち5地区で預貸率が上昇した。内訳は、九州1.43ポイント上昇、中国1.03ポイント上昇、四国0.54ポイント上昇、東北0.44ポイント上昇、関東0.13ポイント上昇だった。一方、低下は北海道が0.65ポイント低下、北陸0.65ポイント低下、中部0.28ポイント低下、近畿が0.04ポイント低下、東京0.03ポイント低下の5地区だった。

銀行114行の2015年9月中間期の預貸率は、ほぼ横ばいだったが、低下傾向に歯止めがかかった。日銀の金融緩和や政府が中小企業向け貸出を促し、貸し出しが伸びていることが背景にある。しかし、増加率は力強さに欠け、現状では全体の預貸率を大きく上昇させるには至っていない。日銀は、さらなる貸出増加のためマイナス金利を導入したが、大手企業の手元資金が潤沢な状況の中で、期待通りの結果を出せるか注目される。また、中国経済の減速など先行きの景気に不透明感が増しており、今後は企業の資金需要が縮小する可能性も残している。それだけに銀行の預貸率の動向は、「経済の好循環」を推し量るバロメーターの意味を持つことになるだろう。