“震災から5年”「東日本大震災」関連倒産状況(3月7日現在)

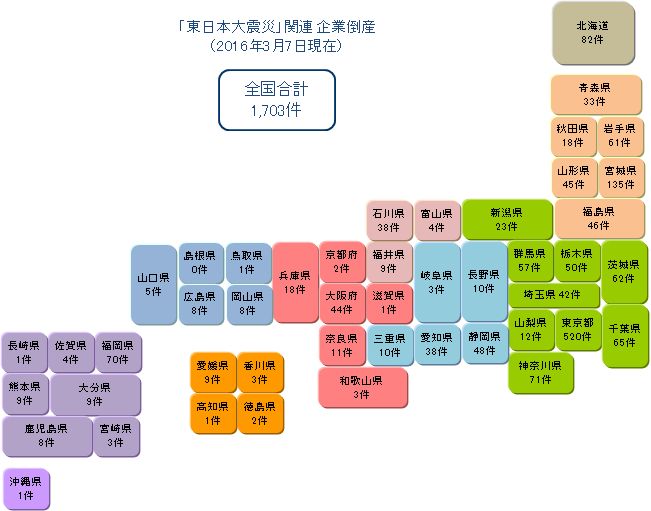

3月11日で「東日本大震災」から丸5年を迎える。「東日本大震災」関連倒産件数は3月7日現在で累計1,703件に達した。また、倒産企業の従業員被害者数は2万7,052人にのぼり、1995年の「阪神・淡路大震災」時の6.1倍に膨らんだ。都道府県別では46都道府県で倒産が発生した。

「震災」関連倒産は5年間で累計1,703件

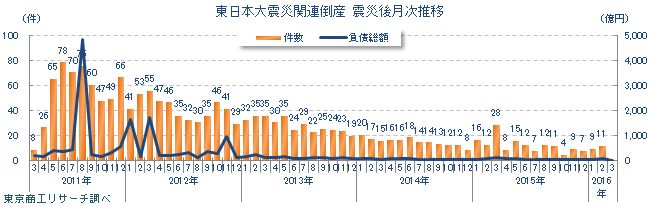

「東日本大震災」関連倒産(以下、「震災」関連倒産)は、2016年3月7日現在で累計1,703件に達した。ちなみに1995年の「阪神・淡路大震災」時では、関連倒産が発生から3年で収束し、累計314件だったのと比べて5.4倍の規模になっている。各年別でみると、2011年が544件、2012年490件(前年比9.9%減)、2013年333件(同32.0%減)、2014年175件(同47.4%減)、2015件141件(同19.4%減)、2016年20件(3月7日現在)と推移してきた。2015年は震災時2011年の4分の1に減少して収束傾向が目立った。ただし、減少したとはいえ月平均では11.7件ペースで発生し、震災の影響から脱却できない企業がまだ多いことを物語った。

「間接被害型」が9割を占める

被害パターン別では、取引先・仕入先の被災による販路縮小や受注キャンセルなどが影響した「間接型」が1,560件(構成比91.6%)だったのに対し、事務所や工場などの施設・設備等が直接損壊を受けた「直接型」は143件(同8.4%)にとどまった。

倒産企業の従業員被害者数、「阪神・淡路大震災」時の6.1倍に

「震災」関連の倒産企業の従業員被害者数は、2016年3月7日現在で2万7,052人に達した。

1995年の「阪神・淡路大震災」時は4,403人(3年間で集計終了)で、単純比較で6.1倍の規模になった。都道府県別にみると、東京都が8,860人(構成比32.7%)で全体の約3分の1を占めた。次いで、宮城県2,043人(同7.5%)、北海道1,323人(同4.8%)、大阪府1,264人(同4.6%)、栃木県1,157人、神奈川県1,023人、福岡県1,003人と7都道府県で1,000人を超えた。

また、震災で甚大な被害を受けた岩手県、宮城県、福島県の被災3県の合計は3,416人(構成比12.6%)にのぼった。なお、倒産企業の従業員数は正社員のみで、パート・アルバイトなどを含んでいないため、倒産企業の実質上の従業員数はさらに膨らんでいるとみられる。

都道府県別の発生率、宮城県が最高の32.3%

都道府県別では、島根県を除く46都道府県で関連倒産が発生した。1995年の「阪神・淡路大震災」時では23都府県だったのと比べて2倍に広がった。津波の被害が東北沿岸部から太平洋側の広範囲に及んだため、被害の甚大さも相まって影響が全国規模で拡大した。

都道府県別の倒産件数のうち「震災」関連倒産の占める構成比では、宮城県が32.3%で最も高かった。次いで、岩手県が26.7%、福島県が19.3%、山形県が14.2%、青森県が10.7%と、直接被災した東北地区が上位を占め、秋田県(5.8%)を除く5県が2桁台を示し、全国平均(3.1%)を大きく上回った。

全国平均構成比の各年別では、2011年5.0%、2012年4.0%、2013年3.0%、2014年1.8%、2015年1.6%と年々低下している。地区別では、東北地区が2011年に23.4%と約4社に1社を占めたが、2012年21.5%、2013年21.5%、2014年14.1%、2015年12.8%と低下傾向にある。ただし、構成比は全国平均を大きく上回り、東北地区では震災の倒産への影響度が高いことを裏付けた。

業種別最多は、ホテル・旅館などの「宿泊業」

産業別では宿泊業、飲食店などを含む「サービス業他」が447件で最多、次いで「製造業」が389件、「卸売業」が313件、「建設業」が210件、「小売業」が159件と続く。「サービス業他」が多かったのは、被害の規模が大きく、広範囲な業種に影響が及んだことを反映した。

また、より細分化した業種別でみると、ホテル・旅館などの「宿泊業」が102件で最も多かった。次いで、「飲食料品卸売業」が89件、「食料品製造業」87件、「総合工事業」86件、「飲食店」84件の順だった。これら各業種別倒産に占める「震災」関連倒産の構成比をみると、「宿泊業」が19.3%で最も高く、「食料品製造業」が9.5%、「飲食料品卸売業」5.5%、「飲食店」2.4%、「総合工事業」1.4%となった。「宿泊業」が高率を示したのは、経営不振企業が多かったところに、東日本大震災で、旅行や行楽の自粛で客数の落ち込みに拍車がかかり、経営を支えきれなくなったケースが頻発したことによる。

まもなく「東日本大震災」から丸5年を迎える。「震災」関連倒産は緩やかな収束傾向をたどっているが、まだ月10件前後で発生している。1995年の「阪神・淡路大震災」時の関連倒産は発生から3年で収束がみえたが、「東日本大震災」はそれを上回る甚大な被害から影響は長期に及んでいる。「震災」関連倒産の従業員被害者数は、全国で2万7,052人に膨らみ、東北の被災3県(岩手、宮城、福島)だけでも3,416人に達した。ただ、東京商工リサーチの調査では、被災3県の約5年間の新設法人数は1万7,000社で、雇用従業員数は判明分だけで3万8,243人を数えており、新しく設立された法人が雇用の受け皿として貢献していることがわかった。

震災から当初5年間の「集中復興期間」が2016年3月で終了し、新たに復興事業は「復興・創生期間」へ進むが、一方で被災地を中心に事業再開しても軌道に乗らず事業を断念するケースも見られる。震災の後遺症からまだ脱却できない企業が数多いことも認識する必要がある。