太洋社の自主廃業に連鎖した書店の倒産・休廃業調査

2月5日、出版取次中堅の(株)太洋社(TSR企業コード:290893205、法人番号:9010001049176、千代田区)が自主廃業の準備に入った旨を取引先へ送付した。書籍取次の業界では、2015年6月25日に、栗田出版販売(株)(TSR企業コード:290047668、法人番号:9010001145652、千代田区、社名は当時)が134億9,600万円の負債を抱えて東京地裁へ民事再生法の適用を申請するなど、最近になって業界地図に大きな変異が生じている。

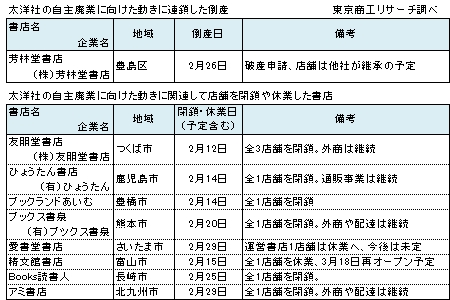

取次業者は、通常の卸売業と異なり、書店に対して流通やファイナンス機能を内包している。このため、取次業者の経営破たんや自主廃業が、小売を担う書店の経営に影響を与えやすい。東京商工リサーチでは、太洋社が自主廃業に向けた準備に入ることを公表した2月5日以降、連鎖する形で休廃業、倒産した書店を調査した(予定を含む)。その結果、2月26日までに運営する書店を休廃業した、もしくは休廃業することを公表した企業は8社(個人企業含む)で、店舗数は10店舗だった。

倒産した企業は(株)芳林堂書店(TSR企業コード:291041370、法人番号:9013301011177、豊島区)の1社だった。同社は9店舗を運営しているが、大半の店舗の運営は他社が継承する見通し。

2月8日に太洋社が出版社や書店向けにおこなった説明会で、300社800店舗の書店と取引があることを会社側は明らかにしている。他の取次業者へ帳合変更をしたり、変更の目途がついた書店は50社350店舗(2月22日現在)にとどまっている。このため、太洋社の自主廃業による書店の休廃業や倒産は、今後増加する可能性があり、影響は広がっている。

主な事例

(株)友朋堂書店(TSR企業コード:282087044、つくば市)は2月12日までに運営する全書店3店舗を閉店し、店頭小売事業から撤退した。学校教科書の販売などの外商事業は継続する。

吾妻店の閉店日となる2月11日、書店員が「取次ぎの廃業により、営業が困難となった」と貼り紙を掲示した。吾妻店の通常の閉店時間は22時だが、来客数が多く対応に追われたことから、最終のレジ業務が終了した22時30分に店舗のシャッターを下ろした。

つくば市内に書店を構え、筑波大学生や周辺住民には高い知名度を誇り、書籍のほか、コミックや参考書など幅広いジャンルの本、雑誌などを扱っていた。しかし、近年は活字離れや電子書籍との競合などから経営環境は悪化。また、2月5日に(株)太洋社が自主廃業に向けた準備に入ることを発表。帳合先の多くの書店が対応に追われ影響が懸念される中、同社廃業によりこれまで通りの営業が困難と判断し、店頭小売事業からの撤退を決めた。

(有)ひょうたん(TSR企業コード:940263769、鹿児島市)は2月14日、運営する唯一のコミック専門の小売店「ひょうたん書店」を閉店し、店頭小売事業から撤退した。今後は通販事業を主力に事業を継続する。

鹿児島中央駅近くにコミック専門店のひょうたん書店を運営するほか、通販などを手掛けていた。愛好家向けの本も多く取り扱い、アニメ番組のスポンサーをするなど、鹿児島地方では高い知名度を誇っていた。ネット通販、電子書籍などに押される中、(株)太洋社が自主廃業に向けた準備に入ることを発表。これにより、今後の店舗営業が困難と判断し、店頭小売事業からの撤退を決めた。

(株)芳林堂書店(TSR企業コード:291041370、豊島区)は2月26日、東京地裁へ破産を申請し同日、破産開始決定を受けた。負債総額は約20億円。

老舗の書店運営業者。高田馬場店など都心部や埼玉県内を中心に10店舗の書店を運営していた。1992年8月期には売上高約70億円をあげていたが、読書離れやインターネットの普及、電子書籍の台頭から業績が落ち込んだ。専門的なビジネス雑誌の取り扱いやコミックの品揃えを増やすなど対策を講じたが、大型店との競争も激化。2014年8月期は売上高約43億5000万円まで減少し、従前の出店費用なども金融負債も膨らみ、資金繰りが悪化した。このような中、(株)太洋社が自主廃業に向けた準備に入ったことを発表。取次ぎの変更を模索していたが太洋社への未払い債務の問題もあり難航し、2月初旬から新刊などが書店に入荷しない事態が発生して話題となっていた。

書籍などの出版物は、再販売価格維持制度(再販制度)により独占禁止法の例外規定として販売価格が拘束されている。これは、多種多様な出版物が広く流通することが、文字・活字文化の振興において不可欠と考えられているためである。

太洋社の自主廃業により休廃業を決めた書店の多くは地方に所在する。ネット通販や電子ブックの登場で書籍を購入する方法は以前より増えたものの、高年齢層を中心に従来通り「町の書店」で書籍を購入している人も少なくない。こうした状況において、地域に根差した書店の減少は文字・活字文化への接触機会を読者から奪うことに繋がりかねず、情報格差が進行する危険性も孕んでいる。

休廃業を決めた書店は、その理由として「帳合変更に伴い書籍1冊あたりの利益率の低下」、「取次業者への保証金の差し入れによる資金負担」などをあげている。太洋社の後を引き継ぎ、地域の書店との取引を新たに開始しようとする取次業者が、地域書店に対して与信コストを踏まえた上での取引条件の提示や、保証金差し入れを要求することはやむを得ない面もある。しかし、これにより地域書店の淘汰が進み書店空白エリアが広がることは、再販制度が掲げた文字・活字文化の振興の理念を瓦解させてしまう。市場原理に伴い企業の新陳代謝が図られるのは避けられないが、急激な変動は利益を享受すべき読者に大きな不利益を与えかねず、業界全体で激変緩和に向けた取引方法の構築を模索すべき時期に来ている。