2015年 全国社長の年齢調査

2015年の全国社長の平均年齢は、前年より0.2歳延びて60.8歳になった。中小企業に事業承継は大きな課題になっている。社長の年齢分布は、特に70代以上の社長の構成比が上昇する一方、30代以下は伸び悩み、社長の高齢化に拍車がかかっていることがわかった。

社長年齢と業績の相関では、社長が若年なほど「増収増益」企業の比率が高い傾向がある一方、「赤字」企業率は社長が70代以上ほど比率が高かった。

また、2015年の「休廃業・解散」は、社長が70代以上の企業が全体の4割(構成比46.5%)を占めており、円滑な事業承継が急務になっていることが浮き彫りになった。

- ※本調査は、東京商工リサーチの企業データベース281万社(2015年11月時点)から代表者の年齢データを抽出し、 分析した。調査は2014年10月に続いて2回目。

- ※本調査の「利益」は税引後当期純利益。「利益」0円を除いて黒字・赤字を判別した。

社長の平均年齢、60.8歳に上昇

2015年の全国社長の平均年齢は60.8歳で前年より0.2歳延びた。社長の平均年齢は、調査開始の2010年は59.8歳だったが、以降は年々高齢化が進んでいる。この背景には、社長交代、事業承継がスムーズに進んでいないことも影響しているとみられる。

年齢分布、70代以上の比率が上昇

2015年の社長の年齢分布は、60代の構成比が34.5%で最も高かった。ただ、60代は2010年に37.0%だったが、11年36.9%、12年36.4%、13年35.8%、14年が35.0%と低下傾向にある。

一方、70代以上は2010年に18.4%、11年が19.3%、12年は20.6%と20%台に乗せ、13年は21.5%、14年は22.5%、15年は23.3%と毎年上昇している。

このほか、30代以下は2010年から2014年まで4%台で推移していたが、2015年は調査開始以来、初めて3.7%に低下し、若い創業経営者の起業や社長交代の停滞を物語っている。

「増収増益」企業、30代以下の若年社長で高率

売上と利益でみると、「増収増益」の比率が最も高かったのは30代以下で37.2%を占めた。一方、「減収減益」の比率は60代が27.2%で最も高く、次いで70代以上が26.74%、50代が26.71%と続く。年齢が若い社長ほど時流に乗り、事業を拡大する可能性が高いのに対し、社長が高齢化するほど経済環境の変化への対応が遅く、過去の成功体験へのこだわりや従来の営業モデルからの脱皮が難しく業績低迷につながっている状況がうかがえる。

赤字企業、70代以上で高率

社長年齢別の業績状況では、黒字企業は40代の構成比が81.6%で最も高かった。

次いで、30代81.3%、60代80.5%、50代80.4%と続く。これに対し、70代以上は赤字企業の構成比が20.6%と最も高く、社長の高齢化が業績に影響している傾向が表れた。

売上高別の社長年齢分布、1億円未満は70代以上が約2割を占める

売上高別の社長年齢分布をみると、1億円未満では70代以上が約2割(構成比19.4%)を占めた。70代以上では、業績拡大への意欲が乏しく、景気動向に業績が左右されやすいとみられる。

地区別、東北が61.8歳で最も高齢

2015年の社長年齢の地区別では、東北が61.8歳で最も高齢だった。次いで、四国61.3歳、関東61.15歳、北陸61.13歳、北海道61.0歳、九州60.8歳、中部60.7歳、中国60.5歳、近畿59.9歳。

地区別の年齢分布では、9地区すべてで60代の構成比が最も高かった。このうち東北が最高の39.6%で、北海道38.6%、九州38.5%の順。70代以上の構成比では、関東が最高の25.2%。30代以下では中国が4.4%で最も高かった。

都道府県別、社長平均年齢の最高は高知の62.7歳

2015年の都道府県別では、30都道県で全国平均を上回った。社長の平均年齢が最も高かったのは高知県の62.7歳だった。次いで、岩手県62.6歳、秋田県62.5歳、島根県62.2歳、山形県62.2歳、長野県62.1歳と続く。一方、平均年齢が低かったのは大阪府の59.6歳。以下、滋賀県59.71歳、広島県59.74歳、沖縄県59.8歳、愛知県59.9歳の順で西日本が目立った。

70歳以上では、高知県が26.8%と4社に1社以上を占め、社長の高齢化が目立った。

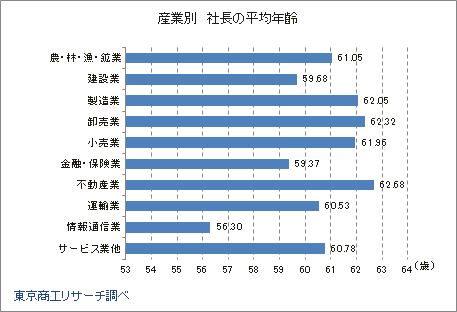

産業別平均年齢、不動産業が62.6歳で最高

産業別の社長の平均年齢では、最高が不動産業の62.6歳だった。次いで、卸売業が62.3歳、製造業62.0歳、小売業61.9歳、農・林・漁・鉱業61.0歳、飲食業やホテル・旅館などを含むサービス業他が60.7歳、運輸業60.5歳、建設業59.6歳、金融・保険業59.3歳、情報通信業56.3歳の順だった。

情報通信業、40代と30代以下で高い比率

産業別で70代以上の比率が最も高かったのは不動産業の30.5%だった。次いで、小売業26.9%、卸売業26.8%、製造業26.1%と続く。

また、60代では農・林・漁・鉱業の37.9%が筆頭で、金融保険業35.7%、卸売業35.3%、建設業35.2%と続く。こうしたなか、情報通信業は60代が29.3%で最も低率だったが、50代が31.9%と高い比率を示し、さらに40代が19.9%、30代以下が7.6%と他産業と比べて高く、若手経営者が多いことを浮き彫りにした。

業種別、インターネット附随サービス業、無店舗小売業などで若年社長が目立つ

主な業種別の社長(理事長を含む)の平均年齢では、信用金庫、信用協同組合などの「協同組織金融業」が最高の66.5歳。次いで、学校法人などの「学校教育」が66.3歳。農業協同組合、漁業協同組合などの「協同組合」が66.2歳、男子服、婦人・子供服、靴、かばん販売などの「織物・衣服・身の回り品小売業」が64.6歳、「不動産賃貸業・管理業」が64.3歳と続く。

一方、平均年齢が低い業種では、ポータルサイト・サーバ運営などの「インターネット附随サービス業」が46.0歳、通信販売などの「無店舗小売業」が53.0歳、「通信業」53.3歳、ソフトウェア業などの「情報サービス業」55.5歳など。

年代別では、70代以上の比率が高かったのが「学校教育」「不動産賃貸業・管理業」「織物・衣服・身の回り品小売業」など。一方、30代以下の比率が高かったのは「インターネット附随サービス業」「無店舗小売業」「通信業」などだった。

「休廃業・解散」企業、70代以上社長の構成比が4割を占める

資産が負債を上回る「資産超過」状態での事業停止で、倒産には集計されないが、事業不振や後継者難などの要因を抱えた「休廃業・解散」企業は、2015年に2万6,699件(前年比2.4%減)だった。2年連続で前年を下回ったが、リーマン・ショック後の2009年以降、2万5,000件以上の高水準で推移し、2015年の年間の倒産件数8,812件の3倍にのぼった。

2015年の休廃業・解散企業の社長年齢をみると、70代以上の構成比が上昇を続け、全体の4割(構成比46.5%)を占めたのが目立った。

これらは後継者難や先行きの見通し難などの要因から事業停止に踏み切ったケースが多く、円滑な事業承継ができていれば、事業を続けていたケースも少なくないとみられる。

2015年の「休廃業・解散」企業の社長の平均年齢は67.8歳で、社長の高齢化が進んでいる。業績低迷による先行きの不透明感に加えて、後継者難と高齢化に伴う事業意欲の喪失が背景にあるとみられる。

今回調査でも、社長が70歳以上では「増収増益」の割合が3割を割り込み、赤字企業は年代別で最も高率を示している。高齢社長の企業ほど業績改善が厳しさを増している。こうしたことを背景に、後継者難やスムーズな事業承継ができずに高齢化を招く一因になっている。

オーナー企業では、後継者になるべき子供が承継しないことに加え、厳しい経営環境下で後継者への配慮や心配から社長自身が事業承継に躊躇している側面もあり、円滑な事業承継は一筋縄で行かないのが実態だ。

2008年10月に事業承継を促す「中小企業経営承継円滑化法」が施行されたが、状況に大きな変化が見られない。その後も事業承継に関する様々な支援施策が講じられ、2015年1月から中小企業の経営者を対象に相続税や贈与税を猶予する「事業承継税制」の要件も緩和されたが特効薬にはなっていない。

2013年版の「中小企業白書」では、「事業承継の意義は、企業の存続はもとより、新たな経営者の手によって企業がさらなる発展を遂げ、地域や社会と一層強く結び付いていくことにある」と指摘している。国は、成長戦略の一つに開業率を欧米並みの10%に引き上げることを掲げるが、開業率上昇と同時に円滑な事業承継の促進ついても腰を据えた政策の実行が必要だろう。