2016年(平成28年)に創業100周年を迎える企業

2016年(平成28年)に創業100年を迎える企業は全国で2,162社だった。創業100周年を迎える企業が誕生した1916年(大正5年)は、第一次世界大戦中の「大戦景気」を背景に、製鉄業や造船業、海運業など日本の基幹産業を中心に好景気に沸き、「成金」という言葉が広がった。また、日本最初の労働者保護法である工場法が施行された年でもあった。

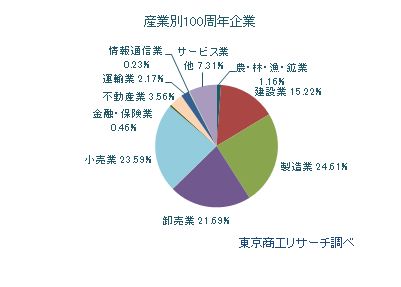

2016年に創業100年を迎える主な企業には、2015年11月に新規上場した日本郵政グループの(株)かんぽ生命保険のほか、大同特殊鋼(株)、日本化薬(株)などが名を連ねる。産業別では、当時の重工業化を反映して製造業が532社(構成比24.6%)と最も多かった。

- ※本調査は、東京商工リサーチの企業データベースから、2016年に創業100周年を迎える企業(1916年・大正5年創業)を抽出、分析した。

創業100周年企業は2,162社

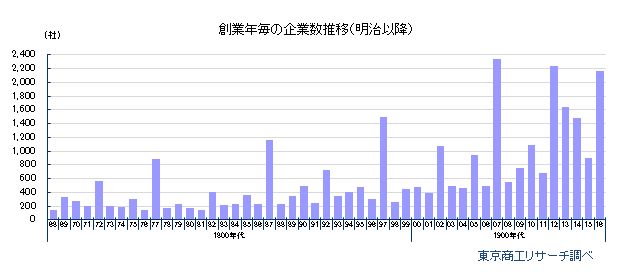

2016年に創業100周年を迎える企業(個人企業、各種法人を含む)は2,162社を数えた。1916年までの創業年別でみると、1907年(明治40年、2,343社)、明治から大正に元号が変わった1912年(2,243社)に次いで3番目に多かった。創業が多かった要因としては第一次世界大戦中の「大戦景気」が影響したとみられる。

創業100周年を迎える主な企業では、逓信省で簡易生命保険事業を開始し、その後の郵政民営化を経て、2015年11月に上場を果たした日本郵政グループの(株)かんぽ生命保険(東京都)がある。

この他、メーカーでは特殊鋼大手の大同特殊鋼(株)(愛知県)、電力量計トップの大崎電気工業(株)(東京都)、日本で初めてダイナマイトを製造した日本化薬(株)(東京都)、電子部品用フッ素高純度薬品のステラケミファ(株)(大阪府)、各種圧延ロール・鉄鋼用鋳物他の虹技(株)(兵庫県)、粉体関連装置トップのホソカワミクロン(株)(大阪府)、各種フィルターペーパーなど特殊紙の阿波製紙(株)(徳島県)、芋焼酎「黒霧島」で有名な焼酎メーカーの霧島酒造(株)(宮崎県)など、各業界を代表する名前が目立つ。金融機関では、中国市場が強みの東洋証券(株)(東京都)、帯広信用金庫(北海道)、大地みらい信用金庫(北海道)などがある。

大学では、(学)東京醫科大学(東京都)、西南学院大学の(学)西南学院(福岡県)など。また、総合物流のセンコー(株)(大阪府)、倉庫・貨物自動車運送の濃飛倉庫運輸(株)(岐阜県)、連続鋳造関連設備製造・製造ライン請負の三島光産(株)(福岡県)、雑誌・書籍発行の(株)主婦の友社(東京都)、ペット販売大手の(株)コジマ(東京都)、福岡・佐賀を中心とした書籍雑誌・文具販売の(株)積文館書店(福岡県)など。

産業別 製造業が最多

2016年に創業100周年を迎える2,162社を産業別でみると、製造業が532社で最も多かった。次いで、小売業が510社、卸売業が469社、建設業が329社、サービス業他が158社の順だった。

製造業は、創業年に欧州が主戦場の第一次世界大戦の影響で、戦争圏外にあった日本の輸出の急増が背景にあるとみられる。

国内経済は1915年下半期から1920年初めまで空前の好景気が続いたが、これを押し上げたのが産業の重化学工業化だった。この結果、製造業で多くの企業が創業した当時の様子がうかがえる。

ただ、業種別(小分類)では、製造業が多岐に亘り細分化されるため、個別業種別のトップは土木工事の69社だった。次いで、酒類小売業57社、建築工事業51社、貸事務所業41社、旅館・ホテル業と呉服・服地小売が各36社と続く。

産業別の周年企業推移、建設業と製造業で対照的

2016年に創業から節目の年を迎える周年企業では、建設業は創業50周年の構成比が39.9%と全体の約4割を占めた。だが、10年ごとの推移では全体に占める構成比は年々低下し、創業100周年の構成比は15.2%にまで低下している。

これに対して、製造業は2016年の創業50周年の構成比は15.3%にとどまるが、10年ごとの推移では全体に占める構成比は年々上昇し、創業100周年の構成比が24.6%に達した。

各周年の産業構造は創業時の経済的・社会的バックボーンが異なり、一概に断定することは難しいが、2016年に創業50年を迎える建設業は、高度経済成長期の創業で高速道路などの社会インフラ投資や、その後のバブル景気など公共投資を中心に建設投資の拡大を経てきた。ここ20年は、デフレ経済や公共工事縮減が続いてきたが、無理な投資などを控えて淘汰の嵐を乗り越えた企業が生き残っている。だが、各周年別の構成比で建設業は創業から50周年を過ぎると逆に比率が低下しており、50周年を境に次の厳しい時代が待っていることがうかがえる。特に、建設業界はその時の景気と公共事業など政策に左右される点も影響しているとみられる。

一方、製造業は創業から50周年までの構成比は低いが、技術開発やブランドの定着などにより存続する傾向が比較的高いことを示している。

その他の産業は、比較的横ばいの傾向で推移しているが、サービス業他は周年が短いほど構成比が高まる傾向があり、消費者の生活様式の変化が反映しているとみられる。

資本金別 1千万円以上5千万円未満が5割

創業100周年の2,162社の資本金別は、最多が『1千万円以上5千万円未満』の1,132社(構成比52.3%)で過半数を占めた。以下、『1百万円以上5百万円未満』が353社(同16.3%)、個人企業などが含まれる『その他』が302社(同13.9%)、『5百万円以上1千万円未満』が155社(同7.1%)と続く。

2,162社の中で、資本金が最も大きいのは(株)かんぽ生命保険の5,000億円。以下、大同特殊鋼(株)(371億7,246万4,000円)、センコー(株)(230億9,863万3,000円)、日本化薬(株)(149億3,292万2,000円)と続く。

売上高別では1億円未満が4割、焼酎の「霧島ホールディングス」が10位にランクイン

創業100周年の2,162社の売上高別では、最も多かったのが『1億円未満』の965社(構成比44.6%)で全体の4割を占めた。以下、『1億円以上5億円未満』が657社(同30.3%)、『10億円以上50億円未満』が223社(同10.3%)、『5億円以上10億円未満』が168社(同7.7%)と続く。一方、100億円以上は57社(同2.6%)に過ぎない。

2,162社のうち、売上高トップは(株)かんぽ生命保険の5兆9,567億1,600万円。次いで、特殊鋼大手の大同特殊鋼(株)の3,007億5,200万円、総合物流のセンコー(株)の1,996億2,400万円、機能化学品・医薬品の日本化薬(株)の1,033億4,400万円と続き、売上高1千億円以上はこの4社だった。

売上高上位10位までの所在地をみると、東京、大阪、愛知に集中するが10位に宮崎県の焼酎メーカートップの霧島ホールディングス(株)が顔を出し、唯一地方企業で健闘している。

都道府県別 東京、大阪に続き北海道が健闘

2,162社の地区別では、関東が686社(構成比31.7%)で最も多かった。次いで、近畿が370社(同17.1%)、中部が304社(同14.0%)、東北199社(同9.2%)、九州が198社(同9.1%)の順。

都道府県別は、東京都の269社を筆頭に、大阪府147社、愛知県117社、北海道96社、兵庫県81社、埼玉県73社、新潟県70社、静岡県65社の順となった。

大都市圏と並び北海道が多いのは、炭鉱開発が進み1916年当時に道内鉄道線路の延長が千マイル(約1,609キロメートル)に達するなど交通アクセスの改善が創業促進に影響したとみられる。

まとめ

2014年(1‐12月)に倒産した企業の平均寿命が23.5年だったように、事業を長く存続させることは容易なことではない。創業100年周年の企業は長年の経験と知識を蓄積している。さらに、急速にグローバル化する経済の荒波の中でも過去の成功事例だけにとらわれず、激変する経営環境の変化に柔軟に対応しているとも言える。

2016年の創業100周年企業は約4割が売上高1億円未満で、中小規模が大半を占める。だが、関東大震災や第二次世界大戦、オイルショックやバブル崩壊、リーマン・ショック、東日本大震災など、世の中の大きな混乱に巻き込まれても生き残っている。

ここ数年、倒産に至らないが休廃業・解散となるケースが高水準で推移しているが、その要因に事業承継が大きな問題に浮上している。長寿企業は事業の壁と経営者の交代を幾度も経験しながらも継続しており、規模に関係なく長寿企業から学ぶことは多い。