「チャイナリスク」関連倒産調査(9月、2015年度上半期)

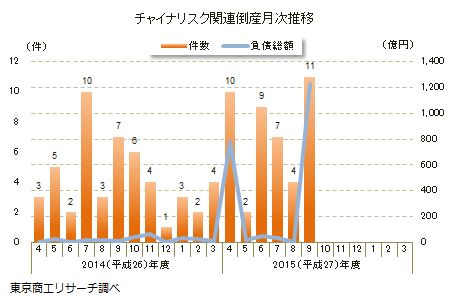

世界第2位の経済大国に成長した中国。潜在的な市場が魅力だが、景気減速や商習慣の違いなど「チャイナリスク」が高まっている。2015年度上半期(4-9月)に「チャイナリスク」を要因とする企業倒産は43件(前年同期30件)発生した。9月単月では、調査を開始してから最多となる11件だった。上半期の負債総額は、上場企業の倒産が2件発生したため2,117億2,000万円となり、前年同期(80億9,200万円)から大幅に増加した。産業別では、卸売業が27件と全体の62.7%を占めた。

倒産には集計されないが事業停止や破産準備中などの「実質破綻」は9件(同0件)発生。両者を合算したチャイナリスク関連破綻は、上半期52件(同30件)と大幅に増加した。

- 「チャイナリスク」関連の集計基準

「チャイナリスク」関連の経営破綻は、破綻の原因が次の6項目のどれかに該当するものを集計している。

1. コスト高(人件費、製造コストの上昇、為替変動など)

2. 品質問題(不良品、歩留まりが悪い、模倣品、中国生産に対する不信など)

3. 労使問題(ストライキ、工場閉鎖、設備毀損・破棄など)

4. 売掛金回収難(サイト延長含む)

5. 中国景気減速(株価低迷、中国国内の消費鈍化、インバウンドの落ち込みなど)

6. 反日問題(不買、取引の縮小、暴動など)

※ 「チャイナリスク]関連の経営破綻は、下記の「倒産の定義」のいずれかに該当するケースを「倒産」として集計。「事業停止」や「破産申請の準備中」などは、倒産とは区別し「実質破綻」としている。

- 倒産の定義(対象:負債額1,000万円以上の法人および個人企業)

A. 会社更生法、民事再生法、破産、特別清算を裁判所に申請した企業(法的倒産)

B. 手形決済などで6カ月間に2回の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けた企業(私的倒産)

C. 企業が経営破綻により事業継続を断念したが、法的手続きを採らず弁護士などに事後を一任して私的整理(内整理)を明らかにした企業(私的倒産)

※本調査は2015年10月2日発表した『「チャイナリスク」関連倒産 調査(速報値)』の確定値。

年度上半期「チャイナリスク」関連倒産 9月は最多の11件発生

2015年上半期にチャイナリスクが影響した倒産は43件(前年同期30件)発生した。4月以降に急増し、9月は調査を開始してから最多の11件となった。上半期の負債総額は2,117億2,000万円だった。経営破綻(倒産+実質破綻)は52件(前年同期30件)発生した。

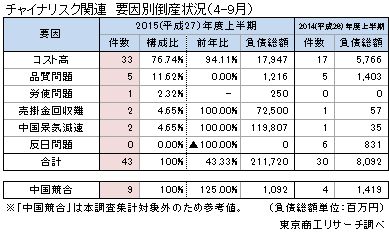

倒産要因別:コスト高が大幅に増加

最多はコスト高の33件で、全体の76.7%を占めた。中国市場は安価な製造コストと豊富な労働力が魅力だったが、コスト高の倒産が前年同期の17件から倍増した。労使問題、売掛金回収難、中国景気減速は各1件の増加。前年同期に6件発生した反日問題の発生はなかった。

産業別・業種別:卸売業の増加が目立つ

産業別では、卸売業が27件で前年同期の11件から大幅に増加した。前年同期に発生がなかった小売業は2件発生した。一方、製造業は14件から11件に減少した。

業種別では、製品の輸入や製造委託などで中国と密接な関わりを持つ、繊維・衣服等卸売業が14件で最多。次いで、その他の卸売業、機械器具卸売業、食料品製造業が各4件。原皮価格の高騰や人件費上昇が影響したとみられる、なめし革・同製品・毛皮製造業が3件だった。

金融・保険業や不動産業、情報通信業の倒産は両期とも発生がなかった。現時点では比較的チャイナリスクの影響を受けにくい業種のようだ。

地区別:関東が4割を占める

地区別では、関東が18件で最多。次いで、近畿10件、中部9件、北海道2件と続き、北陸、中国、四国、九州は各1件だった。東北は発生がなかった。東北は、復興特需により倒産自体が抑制されており、チャイナリスクの影響も他地区に比べ低いようだ。

近畿は前年同期の1件から10件と急増が目立った。繊維・衣服等卸売業の倒産14件のうち、5件が大阪府で、繊維関係の卸問屋が多い土地柄がチャイナリスクの影響を大きく受けていることがわかった。中部は9件で2件増加した。

チャイナリスクを背景にした倒産は、東京、名古屋、大阪圏に集中しているが、徐々に各地に広がる動きもみられる。特に、製造業よりも卸売業が多いだけに、全国の流通業者にも影響が広がる可能性があり、注目される。

形態別:破産が大幅に増加

チャイナリスクを要因として倒産した企業のうち、破産を選択したのは36社(前期同期比12件増)だった。特別清算も含めた消滅型は、前年同期の25件から36件へ増加した。

再建型は民事再生法のみで、第一中央汽船、江守グループホールディングス、岩﨑の3社だった。

負債額別:10億円以上が大幅に増加

10億円以上が10件発生し、前年同期の1件から大幅に増加した。1億円以上は、21件から35件へ増え、構成比は81.3%を占めた。一方、1億円未満は9件から8件へ減少した。

ここにきて東証一部上場2社を含め、中堅クラス以上の倒産が目立ってきた。

資本金別:1千万円以上が大幅に増加

1千万円以上が31件発生、前年同期の18件から13件増となった。倒産件数に占める比率は72.0%に及ぶ。

従業員別:50人以上が2件発生

最も多かったのは5人未満で18件。次いで5~9人の11件、10~19人の6件となった。前年同期に発生しなかった50人以上は2件発生した。

実質破綻:9件発生

実質破綻は9件発生(前年同期0件)、負債総額は約35億円が見込まれる。負債10億円以上の企業はないとみられる。大半の企業は破産への移行が濃厚で、消滅型倒産はさらに増加する可能性が高い。

なお、実質破綻は2015年4月1件、6月1件、7月1件、8月4件、9月2件と、夏場から増加が目立ち始めている。

まとめ:チャイナリスク倒産は今後も増加する恐れ

2015年度上半期(4-9月)のチャイナリスク関連倒産は43件だった。繊維・衣服等卸売業が最も多く、地区では近畿が大幅に増加していることがわかった。第一中央汽船や江守グループホールディングスなど上場企業を始め、負債10億円以上の増加が顕著で、チャイナリスクは体力の弱い小・零細企業から中堅クラス以上の企業にも広がっている。

第一中央汽船は、9月29日の民事再生法を申請した後の会見で「自社は中国関係の取引はそれほど大きくないものの、現状の海運市況は中国トレードが5割以上を占めており中国の荷動きに影響される。2014年秋からの中国経済の減速により(海運市況が)急速に悪化した」と申請に至った理由を明かした。しかし、同社の2015年3月期の有価証券報告書における「事業等のリスク」では、「世界各国の景気変動(中略)により、物流(荷動き)量が大きく影響を受け、運賃・用船料市況が変動する可能性」を指摘しているが、具体的にチャイナリスクに関する記載はない。チャイナリスクは、8月の上海総合指数の暴落により広く認識され流通される言葉となったものの、それよりも以前から水面下でじわじわと企業体力を蝕む「サブマリンリスク」なのである。

倒産の月次推移では、4月以降に発生が急増し、9月は過去最多の11件だった。4月以降に合計9件発生している実質破綻の企業が今後、破産へ移行することが予想され、チャイナリスク関連倒産はさらに増加するとみられる。小売業は2件(前年同期0件)だったが、中国の景気減速に伴い訪日中国人が減少した場合、販売不振による倒産を押し上げる可能性もある。

四国は1件にとどまったが、第一中央汽船の民事再生法の適用の申請で、今治市(愛媛県)周辺には同汽船と取引する企業も多く、その影響が懸念されている。チャイナリスクは中国と直接の取引関係がなくても、巡りまわって国内企業にも波及する。これを裏付けるように、中国産の安価な製品(商品)の流入で価格競争力を喪失した企業の倒産(集計名称:中国競合、本調査では集計対象外)は、上半期に9件(前年同期4件)発生している。チャイナリスクの影響の及び方は大企業と中小企業では異なるだけに、時系列だけでなく業種別など細やかな視点で、注目していくことが必要だ。

記事の引用・リンクについて

記事の引用および記事ページへのリンクは、当サイトからの出典である旨を明示することで行うことができます。

(記載例) 東京商工リサーチ TSRデータインサイト ※当社名の短縮表記はできません。

詳しくはサイトポリシーをご確認ください。