第6回地ビールメーカー動向調査

「地ビール」ブームの勢いが止まらない。2015年1-8月の全国主要地ビールメーカーの累計出荷量は前年同期比14.4%増となった。これまでの過去5回の調査でも、地ビールの累計出荷量は全て前年を上回り続けている。

国内ビール大手5社の2015年1-6月累計のビール系飲料(ビール・発泡酒・新ジャンル)の出荷量は前年同期比0.6%減と、上半期としては3年連続で過去最低を更新した。そうした中、同期(2015年1-6月)の地ビール累計出荷量は前年同期比15.4%増加。苦戦するビール大手5社を尻目に、約7割の地ビールメーカーが前年の出荷量を上回り、8割以上のメーカーがブームを実感していることがわかった。

地ビールメーカーは、飲食店・小売店への拡販のほか、生産設備の増強やイベントへの出店など製販両面で攻勢を推し進め、出荷量を伸ばしている。

ただ、大手ビールメーカーが中堅地ビールメーカーと資本・業務提携を進めたり、独自に地ビールの製造・販売を開始するなど、地ビール業界への進出機会をうかがっている。

また、地ビールメーカーの間でも製造・販売の効率化に向け、戦略に違いが出始めている。地ビールが一部のファンだけの市場にとどまらないためにも、地ビールメーカーの取り組むべき課題は多い。

- ※本調査は東京商工リサーチが2015年9月、全国の主な地ビールメーカー178社を対象にアンケート調査を実施、分析した。2015年1-8月の出荷量が判明した77社(有効回答率43.2%)を有効回答とした。調査は2010年から開始し今回で6回目。

出荷量 メーカーの約7割が増加

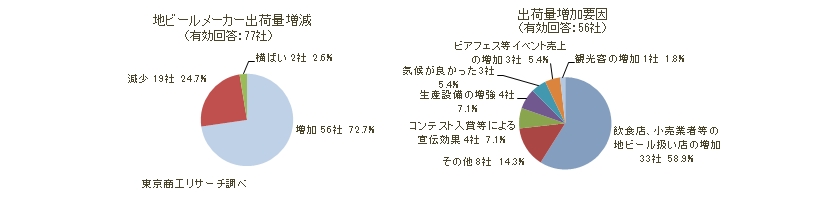

2015年1-8月の出荷量が判明した77社の出荷量を前年同期(2014年1-8月)と比較した。

出荷量が「増加」は56社(構成比72.7%)、「減少」は19社(同24.7%)、「横ばい」が2社(同2.6%)だった。

「増加」した56社の増加理由は、「飲食店、小売業者等の地ビール扱い店の増加」が33社(構成比58.9%)で、前年(同52.0%)に続きトップだった。次いで、新商品投入や、ふるさと納税による取扱増加などの「その他」が8社(同14.3%)、「コンテスト入賞等による宣伝効果」、「生産設備の増強」がそれぞれ4社(同7.1%)と続く。スーパーなど専門店以外への販路拡大に加え、新商品投入なども出荷増を後押ししたようだ。

一方、「減少」した19社の減少理由は、「観光客の減少」が7社、製造所など事業所の減少や直営レストランへの来店客の減少などの「その他」がそれぞれ7社(構成比36.8%)で最多。次いで、「小売店等販売先の減少」が3社(同15.8%)だった。観光客や天候頼みの原因が多いが、販売先の減少など、これまでの販売方法だけでは対応できない問題も浮上している。

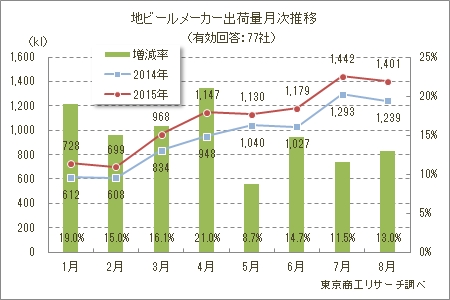

2015年1-8月の出荷量 前年同期より14.4%増

77社の2015年1-8月の出荷量累計は8,693.4klで、2014年同期(7,601.1kl)から14.4%増加した。月別で増加率が最も高かったのは4月(前年同月比21.0%増)で、次いで1月(同19.0%増)、3月(同16.1%増)の順。夏場の需要期以外にも、ビアフェスなどイベントが年間を通じて開催されているほか、スーパーなど小売店への販路開拓に取り組み、出荷量を押し上げた。

2015年1-8月の出荷量累計が100klを超えたのは前年の13社から6社増え19社になった。この19社のうち、18社が前年の出荷量を上回った。出荷量累計が100klを超えた19社の2015年1-8月出荷量合計は6,761.3klで、前年同期(5,702.0kl)から18.5%増加し、77社平均増加率の14.4%を上回った。出荷量が比較的多いメーカーは「飲食店・小売業者への販路拡大」、「継続的に製造設備の増強を実施した」など、製販両面の強化で着実に出荷量を増やしたことがわかった。

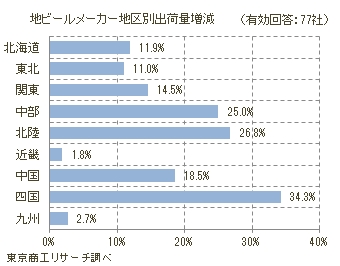

地区別増減率 北陸が急伸 北海道が半減

77社の2015年1-8月の地区別出荷量は、9地区すべてが前年から増加した。増加率トップは四国で前年同期比34.3%(6.1kl増)。次いで、北陸が同26.8%(23.1kl増)、中部が同25.0%(204.9kl増)と続く。天候不順や観光客の減少が影響した近畿、九州を除く7地区は増加率が10%を超えた。

増加率トップの四国は集計対象企業が1社にとどまったが、増加した主な理由としては「飲食店、小売業者等の地ビール扱い店の増加」をあげている。また、前年2.1%の増加率にとどまった北陸は、北陸新幹線開業の余波で外販が増え、増加率は26.8%と急伸した。

一方、前年トップの増加率(20.2%)だった北海道は、夏場の長雨の影響などから観光客が減少し、増加率は11.9%に低下した。

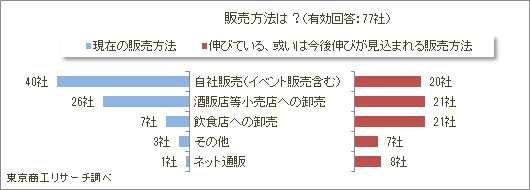

販売方法 「自社販売」を軸に「小売店卸」に注力

地ビールメーカーの販売方法は、「自社販売(イベント販売含む)」が77社中40社(構成比51.9%)でトップだった。次いで、前年に20社(同26.3%)だった「酒販店等小売店への卸売」が26社(同33.7%)に増えた。地ビールメーカーの多くが、地元の直営レストランや売店での小売、イベント販売に軸足を置きながら、販路拡大に向けて「道の駅」や地元酒販店、コンビニエンスストア向け卸売にも力を注いでいる。

伸びている、あるいは今後伸びが見込まれる販売方法については、 「酒販店等小売店への卸売」 と「飲食店への卸売」がともに21社(構成比27.3%)で最多。次いで、「自社販売(イベント販売含む)」20社(同26.3%)と続く。直営の飲食店・売店等での直販をベースに、飲食店・酒販店・コンビニエンスストア向け卸売で成長を見込んでいる。

「ネット通販」は、現在の販売方法では1社(同1.3%)にとどまった。だが、伸びている、あるいは今後伸びが見込まれる販売方法としては8社(同10.4%)が、「ネット通販」への期待を寄せている。

輸出 前年の2割から3割に増加

有効回答77社のうち輸出に関して回答したのは76社だった。76社のうち、「しておらず計画もない」が51社(構成比67.1%)で最多。「輸出している」のは22社(同29.3%)、「現在していないが今後する計画がある」は3社(同3.9%)だった。

輸出をしているメーカーは、前年調査では17社(76社中17社で構成比22.4%)だったが、今年は5社増えて22社に達し、輸出を行っているメーカーの構成比は前年の約2割から約3割に増加した。

国内の地ビールメーカーは、イギリスで毎年開催される世界一のビールを選ぶ審査会「ワールド・ビア・アワード」で、「世界一」の表彰を受けた地ビールもあり、欧米や新興国に輸出を増やすメーカーもある。

しかし、ビール本場のドイツや、巨大消費地のアメリカなど海外の地ビールは、歴史も古く日本を超える市場を形成している。国内の地ビールメーカーは資本力に乏しく、小規模の生産設備で国内需要への対応が精一杯だ。製造能力的に輸出に踏み切れないことも背景にあるが、海外の数ある地ビールメーカーに対抗していくには、認知度だけではなく製造能力、販売力など、まだ克服すべき課題は多い。

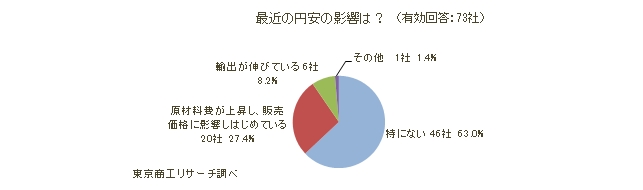

円安の影響 「特にない」が約6割

円安の影響について尋ねた。2015年1-8月の出荷量が判明した地ビールメーカー77社のうち、円安に関する回答を得た73社について、円安の影響が「特にない」は46社(構成比63.0%)で最多。全体の6割が円安による影響はないと回答している。

しかし、20社(同27.4%)は「原材料費が上昇し、販売価格に影響し始めている」とし、円安による仕入価格の上昇が経営に影響を及ぼしつつあると回答している。

一方、「輸出が伸びている」は6社(同8.2%)で、円安による原材料価格の上昇を輸出の伸びで補うなど、円安を利用して積極的に海外輸出を伸ばしているメーカーもあった。

課題が浮き彫りに 「生産能力の限界」が「原材料の高騰」を圧倒

今後、考えられる課題や懸念は、77社のうち「需要増に伴う生産能力の限界」が24社(構成比31.1%)で最多。次いで「原材料の高騰」、「人材の育成・確保」がそれぞれ15社(同19.5%)だった。前年調査で最多だった「原材料の高騰」(77社中24社:同31.1%)を、今年は「需要増に伴う生産能力の限界」が上回り、「人材の育成・確保」も前年に引き続き上位を占めた。

需要増に伴う製造能力の限界を感じているメーカーは少なくない。設備の老朽化対策、品質の安定化などを懸念しているメーカーも多く、慢性的な人手不足も解消されていないようだ。

なかには、製造体制が追いつかない同業メーカーから製造を受託し、OEM(相手先ブランドでの製造受託)製造に取り組むメーカーもあり、各社知恵を絞った経営を模索している。

「その他」の主要な課題や懸念では、「他社ビールメーカーとの競合」が前年の1社から6社(構成比7.8%)に増加。一方、「製品の高級嗜好化」が前年の2社からゼロに減少した。「製品の低価格化」は前年の4社から5社(同6.5%)に増加し、現在の地ビールメーカーが置かれている経営環境、今後の経営の方向性がかすかに浮かび上がっている。

海外観光客増加 「影響なし」が8割超

2015年1-8月の訪日外客数は1,287万人(前年同期比49.1%増)に達し、海外から多くの外国人が観光目的で来日している。最近は、中国人観光客が家電量販店やドラッグストアなどで爆買いするシーンを目にすることも増えている。海外観光客の増加によるインバウンド影響を尋ねた。

77社のうち、海外からの観光客の増加による影響は、「特にない」が65社(84.4%)で最多。次いで、「海外観光客への販売が伸びている」が10社(同13.0%)、その他が2社(同2.6%)だった。

航空機の荷物制限と持込制限により、液体物の機内持込が制限される。このため、海外観光客が土産品として地ビールを購入するケースは少なく、観光客は観光地で地ビールを消費するしかない。こうしたことも海外観光客の増加による地ビールの販売量に影響が少ない背景があるようだ。

なお、「海外観光客の増加に押され、地ビールの購入層である日本人観光客が減少し出荷量が減少した」とするメーカーもあった。

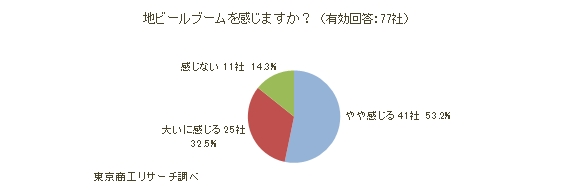

地ビールブーム 8割超が実感

「地ビールブームを感じるか」では、77社のうち「やや感じる」が41社(構成比53.2%)で最多。次いで、「大いに感じる」25社(同32.5%)だった。「やや感じる」と「大いに感じる」を合わせて8割超(同85.7%)の地ビールメーカーがブームを実感していることがわかった。これは前年(84.4%)を1.3ポイント上回り、「ブームを感じる」を質問項目に入れた2012年の調査開始以降、最も高い水準だった。

一方、「感じない」は11社(同14.3%)で前年の12社(同15.6%)から微減にとどまった。「感じない」とした11社のうち、2015年1-8月出荷量合計が前年から減少したのは7社(構成比63.6%)に達した。 「感じない」 とした11社の2015年1-8月出荷量合計(348.7kl)は、前年同期(343.9kl)比1.4%増にとどまり、全体平均の14.4%増を大きく下回った。出荷量が大幅に増加したメーカーと、伸び悩むメーカーでは、ブームの感じ方に差が出ているようだ。

地ビールメーカーの展望

1994年4月、酒税法改正でビールの年間最低醸造量が緩和され、飲食店や酒造会社を中心に地ビール製造に乗り出し、全国各地に地ビールメーカーが誕生、ピーク時は300社を超えた。

しかし、地ビールメーカーの大半が中小・零細規模で製造量が限られる中、発泡酒登場でビールの価格競争に巻き込まれ、環境の急変により第一次地ビールブームはあえなく終焉した。

その後、生き残った地ビールメーカーは、ビアフェスなどのイベント販売や、小売店や酒販店などの外販を拡大。地道な営業活動により地ビールの認知度を高め、根強い地ビールファンにも支えられて地ビール出荷量は5年連続で前年を上回り、“地ビールブーム”を盛り上げている。

2015年2月10日、アサヒビールがコンビニ限定商品としてクラフトビールの新商品を発売。同社はその後も3月、7月に相次いでクラフトビールの新商品を投入し、地ビールの敬称である「クラフトビール」人気を背景に、地ビールの製造販売に参入した。

一方、地ビールメーカーも製造拡大や原材料の共同調達などを目的に大手ビールメーカーと資本・業務提携するなど、地ビールメーカーでも経営戦略に違いが出始めている。

中小・零細業者が多い地ビールメーカーは、これまでもギリギリの製造体制で、かつ慢性的な人手不足の課題を抱えている。製造設備の老朽化対策に加え、円安による原材料価格の高騰も徐々に経営に影響を及ぼしつつある。地ビールメーカー同士の競合に加え、大手ビールメーカーの市場参入で、価格競争が加速化することも危惧される。ブームは続いても「品質」を維持し「安定供給」を継続するには、地ビールメーカーが取り組むべき課題は多いようだ。