第3回 全国工場数の実態調査

全国に22万件ある工場のうち、関東・中部・近畿の3地区に本社を置く企業の工場数が、全体の約7割を占めた。ただし、円安で生産拠点の国内回帰の動きが出てきているが、需要地に近い場所で生産活動を行うメーカーが多く、工場の誘致・進出など全国的な国内回帰の本格化は不透明である。政府は「地方創生」を掲げ、若い世代の東京圏への過度の人口流入を是正し、各地域で安定した雇用を創出して地域に根ざした地域産業を活性化させることを目的とする関連法案を成立させたが、「地方創生」の成否は国内生産をいかに活性化するかにかかっている。

- ※本調査は東京商工リサーチの「事業所情報」から、事業所区分が『工場』および『整備工場』の22万3,403件(2015年1月23日現在)を抽出し、地区別・都道府県別の進出・受入状況を調べた。また、参考として東京商工リサーチの「企業情報」から、工場を持つ企業17万9,672社を抽出し、分類した。調査は2011年6月に続き、3回目。

工場数は関東が最多 地区内工場比率は平均96.1%

地区別工場数では、関東に本社を置く企業の工場数は7万2,982件(構成比32.6%)と最多。次いで、中部4万1,959件(同18.7%)、近畿3万8,015件(同17.0%)と続く。各地区とも本社所在地と同じ地区に工場を開設しているケースが多い。同地区内の工場比率は北海道が98.66%でトップ。次いで、東北98.61%、九州98.09%、北陸97.9%と続く。一方で、関東(90.0%)だけが全体平均(96.1%)を下回った。

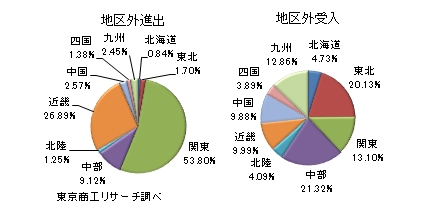

また、本社所在地の地区外に工場進出した1万3,445件のうち、関東が7,233件(構成比53.8%)と圧倒的に多く、次いで近畿3,615件(同26.8%)、中部1,226件(同9.1%)、中国345件(同2.5%)の順。

地区外企業の工場受入は、中部が2,867件(構成比21.3%)と最多、次いで東北2,707件(同20.1%)、関東1,761件(同13.1%)、九州1,729件(同12.8%)と続く。地区外からの受入が最も多い中部は自動車業界を中心に関連企業の進出が目立ち、東北は自動車、半導体、住設機器メーカーなどの基幹工場が集積している。

県内比率は沖縄県99.6%でトップ

本社と同じ都道府県内に工場を設置しているのは沖縄県が99.6%でトップ。次いで、秋田県98.7%、北海道98.6%、山形県98.3%、宮崎県の98.2%、島根県の98.1%と続き、人口の少ない県が目立つ。また、沖縄県はもともと『3K』(公共投資、観光、基地)への依存度が高い産業構造で、製造業が県外から工場進出するメリットは少ないようだ。

一方、県内比率が一番低かったのは東京の52.1%。次いで、大阪府78.7%、神奈川県83.1%、兵庫県89.4%、埼玉県90.2%と大都市圏が続く。需要地を抱える地域の比率が軒並み低く、他地域からの進出による活性化がうかがえる。

本社と同じ都道府県内に工場を設置している県内比率が2011年より高まったのは徳島県(96.34→97.36%、1.02ポイント上昇)、大阪府(77.73→78.72%、0.99ポイント上昇)、石川県(96.68→97.45%、0.77ポイント上昇)が上位3県で、以下茨城県(0.73ポイント上昇)、青森県(0.63ポイント上昇)と続く。

一方、県内比率が2011年より低くなったのは兵庫県(90.27→89.46%、0.81ポイント低下)、滋賀県(95.40→94.73%、0.67ポイント低下)、山梨県(97.90→97.47%、0.43ポイント低下)、以下埼玉県(0.43ポイント低下)、大分県・愛知県・山形県(0.39ポイント低下)と続く。

都道府県別工場数 最多は愛知県の1万7,016件

工場数を都道府県別にみると、愛知県が1万7,016件(構成比7.6%)で最多。以下、大阪府1万6,110件(同7.2%)、東京都1万4,230件(同6.3%)、埼玉県1万2,509件、静岡県1万129件と5都府県が1万件以上だった。

2011年の調査結果と比較して山形県以外の46都道府県で工場数が増加した。山形県は県内の工場集約が進んだことや大手メーカー系の工場撤退が相次ぎ唯一減少した。

神奈川県の県外工場進出先のトップは福島県

本社所在地以外の都道府県に工場進出している2万6,801件のうち、東京都が1万2,743件(構成比47.5%)で最も多かった。次いで、大阪府4,191件(同15.6%)、神奈川県1,533件(同5.7%)、愛知県1,384件、埼玉県1,029件の順だった。

「県外進出」上位5県では、近隣に工場進出しているケースが圧倒的に多い。これは規模的に中小企業が多いことが主な背景だが、工場誘致に熱心な自治体の後押しに加え、(1)高速道路等の交通網アクセスの利便性、(2)近距離による時間ロス軽減、(3)豊富で安い人材・労働力の採用、(4)地価の安さ、(5)地形と気候(豊富な水など)、いくつかの要因も重なっているようだ。

こうしたなか、神奈川県は福島県への進出が141件で近隣地区を抑えて1位だった。これは京浜工業地帯を背景に、5つの要因に合致したメリットを最大限に生かした結果、自動車、電子機器向け部品や化学関連の工場進出が多いため。

また、愛知県の県外進出先では福岡県への進出が67件で4位に食い込んでいる。これは、トヨタ自動車九州など自動車関連を中心とした大手メーカーの工場進出に伴い、取引関係にある下請けを誘引したことが背景にあると思われる。

工場の「県外受入」の最多は埼玉県

一方、本社所在地外の都道府県からの工場受け入れでは、埼玉県が2,932件(構成比10.9%)で最多。次いで、千葉県1,883件、茨城県1,697件、神奈川県1,304件、兵庫県1,133件の順。自動車関連をはじめ様々な業種で東京周辺に工場進出が集中している。経済効率と地価やコストなど採算バランスを見ながら、大都市を脱出し、近隣県への移転が加速しているようだ。

「県外受入」上位5県は、東京都・大阪府・愛知県・神奈川県など大都市圏からの受け入れが中心になっている。県外受入トップの埼玉県は、圏央道の開通で大手自動車や食品メーカーの工場新設など関連工場の進出が相次いでいる。このように、自治体の積極的な誘致作戦が実を結ぶには、高速道路など交通網の整備、首都圏に隣接する好立地条件など、進出メリットをさらに上乗せするような相乗効果を生む条件が必要かも知れない。

「地方創生」に求められる発想転換

2013年以降、大幅に進んだ円安や、多くのメーカーが生産拠点を置いていた海外の人件費上昇の影響などで、総合家電大手のパナソニックがエアコンやオーブンレンジなどの白物家電を海外から国内工場へ移管することの検討を開始。また、電子部品大手のTDKも8年ぶりに秋田県に新工場を建設する方針を固めるなど、大手家電メーカーを中心に国内回帰の動きが徐々に目立ち始めている。生産拠点の国内回帰で、工場数の増加や中小企業の受注拡大、雇用者数の増加が期待されている。だが、中小企業の工場が集まる東京都大田区では工場数が、ピーク時(1983年、9,190工場)から約4割減の約3,500工場に落ち込んでいることが、大田区の調査で判明している。まだまだ、全国的に工場数が増加することを期待できないのも実情だ。工場進出は新たな雇用を創出し、関連企業の進出を誘引する相乗効果が期待できる。それだけに各自治体にとって、雇用創出や産業振興の起爆剤としての工場誘致の魅力を引き出す必要性が増している。

政府は「地方創生」を重点政策に掲げている。ただし、従来型の公共事業や補助金の「バラマキ」に終わらないためには、地域の中核企業の育成と、地方発の次世代産業の創出による地域経済の浮揚など、円安を背景とした大手メーカーの「国内回帰」機運に合わせた、地方への工場進出を促す大胆な発想転換が求められている。