“未年”生まれ法人 全国に16万5,370社

2015年は未(ひつじ)年。未年に設立された法人は全国で16万5,370社を数える。全国239万7,355社の6.9%で、十二支では酉年(16万3,401社)に次いで3番目に少なかった。

“未年”生まれ法人は三菱東京UFJ銀行、帝国ホテル、キリンビールホールディングス、日清製粉グループ本社、慶應義塾、キユーピーなど、各分野で中核を担う法人も多い。

設立年別では2003年が6万4,114社(構成比38.7%)で最多だった。月別では、3月が2万2,190社(同13.4%)と最も多く、都道府県別では、東京都の3万4,036社(同20.5%)が多かった。産業別では、サービス業他の4万5,706社(同27.6%)が最多だった。

未年は、東京気象台が日本で初めて天気図を作成(1883年)、羽田飛行場(のちの東京国際空港)が開港(1931年)、東京都が誕生(1943年)、現在の一円硬貨発行(1955年)など、現在の礎となった年。2014年は株価上昇、円安進行などから大手企業を中心に業績が好転した。2015年は未年企業がけん引役となり、2014年の勢いを持続させることが期待される。

- ※本調査は、東京商工リサーチの企業データベース239万7,355社(2014年10月24日時点)から設立年月を確認できた法人を対象に「未年設立」を抽出した。

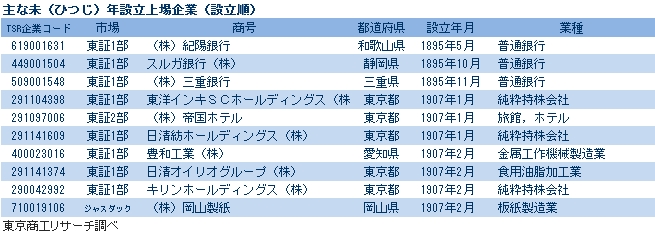

主な未年設立法人

未年設立の法人のうち、最も設立が古いのは1883年10月設立の大阪國文社(大阪府、印刷業)。

上場企業は277社で、紀陽銀行、スルガ銀行、三重銀行(1895年)、日清紡ホールディングス(1907年)、オリンパス(1919年)、モロゾフ(1931年)、アシックス、大和証券グループ本社(1943年)、ワタミ(1967年)、良品計画(1979年)、NTTドコモ(1991年)などがある。

売上高トップ NTTドコモ

売上高別(判明分)では、1億円以上5億円未満が3万6,863社(構成比22.2%)と最多。次いで、1千万円以上5千万円未満が2万8,947社(同17.5%)、5千万円以上1億円未満が2万1,629社(同13.0%)と続く。1億円未満は5万8,919社(同35.6%、不明を除く)で、小・零細規模が主体になっている。

売上高では、携帯電話国内最大手のNTTドコモが4兆4,329億円で最高。次いで、総合商社の住友商事が3兆3,382億円、メガバンクの三菱東京UFJ銀行が2兆9,215億円、総合商社の双日が2兆5,331億円、三菱商事と双日の合弁会社のメタルワンが1兆2,155億円の順。NTTドコモの売上高が4兆円以上と2位以下を大きく離し、同社を含み売上高1兆円以上は8社だった。

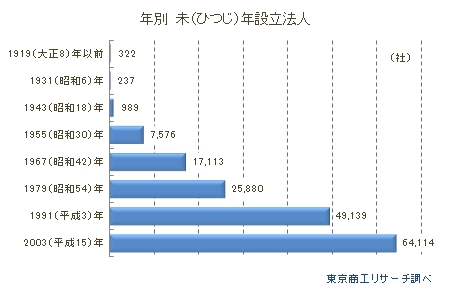

設立年別 2003年設立が最多

設立年別では、2003年が6万4,114社(構成比38.7%)で最も多かった。2003年は内需不振が続く一方で、外需主導による日本経済のけん引により景気回復の動きが強まってきたことで多くの企業が設立された。次いで、1991年の4万9,139社(同29.7%)、1979年の2万5,880社(同15.6%)と続く。

最も古い未年設立法人は1883年の1社で、10月設立の大阪國文社(大阪府)だった。

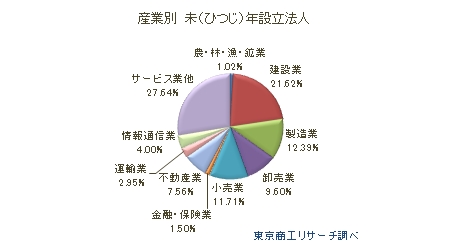

産業別 サービス業他が最多

産業別では、サービス業他が4万5,706社(構成比27.6%)と最多。以下、建設業3万5,751社(同21.6%)、製造業2万497社(同12.3%)、小売業1万9,371社(同11.7%)、卸売業1万5,879社(同9.6%)、不動産業1万2,506社(同7.5%)までが1万社以上だった。

業種別では、金融,保険業が2,473社で19番目だが、このうち銀行が20行で、戦時中の1943年には11行が設立された。

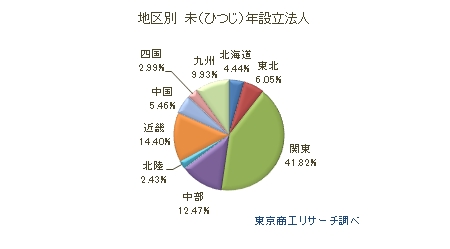

地区別 関東が最多 最少は北陸

地区別では、関東が6万9,157社(構成比41.8%)と最多。次いで、近畿が2万3,820社(同14.4%)、中部が2万627社(同12.4%)、九州が1万6,424社(同9.9%)、東北が1万6社(同6.0%)と続き、9地区中5地区で1万社以上だった。最少は北陸の4,015社(同2.4%)だった。

都道府県別 東京都が最多

都道府県別では、東京都が3万4,036社(構成比20.5%)と最多で、近畿(2府4県)の合計の約1.4倍だった。次いで、大阪府1万3,035社(同7.8%)、神奈川県1万402社(同6.2%)、愛知県9,869社(同5.9%)、埼玉県7,554社(同4.5%)と続く。

一方、最少は鳥取県の671社(同0.4%)だった。以下、高知県822社(同0.50%)、島根県839社(同0.51%)の順。

まとめ

株式相場で未年は「未辛抱」との格言がある。前回の未年の2003年は、4月に日経平均株価が7,607円88銭と、バブル崩壊後の最安値を記録。その後、10月には急反発し一時1万1,161円71銭となった年でもあった。

2015年は“乙未(きのとひつじ)”。乙は「木陰」、未は「夏季の温もり」を意味し、熱き思いを内に秘めても表に出さずに平穏に周囲をまとめあげることができるとされている。

急速な円安進行は中小企業への影響が懸念されるが、一方で大手企業を中心に業績好転が進み、また株価上昇など日本経済にも好材料がうかがわれるようになっている。

2015年は2014年の勢いを維持しながら、大手企業だけではなく中小企業、一般個人まで景気回復が実感できる年になることが期待される。