2014年全国社長の年齢調査 社長の5人に1人が70代以上

中小企業の事業承継がクローズアップされているが、2014年の全国社長の平均年齢は60.6歳と高齢化が進んだことがわかった。年齢分布では70代以上の社長の構成比が上昇する一方で、30代以下は伸び悩み、社長の高齢化が加速している。また、社長が高齢になるほど業績が落ち込み、「減収減益」企業の比率が高くなる傾向がみられた。企業を取り巻く環境が大きく変化する中で、安定した業績を維持するビジネスモデルの構築は難しくなっており、円滑な事業承継の必要性を浮き彫りにした。

- ※本調査は、東京商工リサーチの企業データベース265万社(2014年9月時点)から代表者の年齢データを抽出し、 分析した。調査は今回が初めて。

社長の平均年齢 60.6歳

2014年の全国社長の平均年齢は60.6歳で前年より0.2歳伸びた。社長の平均年齢は2009年が59.5歳、10年が59.8歳で、11年は60.0歳と平均年齢が60歳台に乗った。これ以降、12年60.2歳、13年60.4歳と、社長の高齢化が年々進んでいる。

年齢分布 70代以上が5人に1人

2014年の社長の年齢分布は、60代の構成比が35.0%で最も高かった。2009年の36.8%以降は、10年が37.0%、11年が36.9%、12年が36.4%、13年35.8%と推移してきた。

高齢の70代以上は2009年が17.2%だったが、10年が18.4%、11年が19.3%、12年が20.6%、13年21.5%と推移し、14年は22.5%まで上昇し5人に1人の割合。

一方、30代以下は、2009年から11年まで4.5%で推移し、12年が4.4%、13年が4.2%、14年には4.0%と年々比率が低下し、若い経営者の創業や社長交代の停滞ぶりを示している。

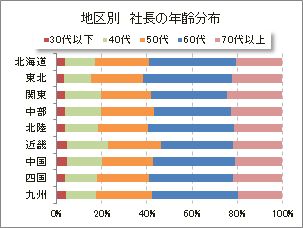

地区別 60代の構成比が9地区すべてで最高

2014年の社長年齢の地区別では、全国9地区すべてで60代の構成比が最も高かった。このうち、東北が最高の39.3%で、北海道38.7%、九州38.2%、北陸38.1%の順だった。さらに、70代以上の構成比では、関東が24.4%、中部22.6%、東北22.5%の順だった。地区別の社長平均年齢では、東北が60.3歳で最も高齢だった。次いで、四国60.1歳、北海道60.0歳と続く。

都道府県別 社長平均年齢の最高は岩手の62.4歳

2014年の都道府県別では、29都道県で全国平均を上回った。社長の平均年齢が最も高かったのは岩手県の62.4歳だった。次いで、高知県62.2歳、秋田県62.1歳、長野県61.9歳、新潟県61.8歳、島根県61.7歳と続く。一方、平均年齢が低かったのは沖縄県の59.1歳。以下、滋賀県59.42歳、大阪府59.43歳、広島県59.49歳、愛知県59.7歳の順で西日本が目立った。

70歳以上では、東京都が25.77%と4社に1社を占め、社長の高齢化が際立っている。

産業別

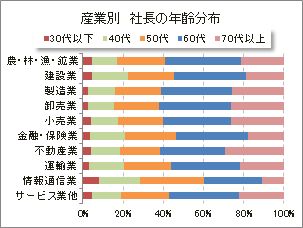

平均年齢 不動産業が60.9歳で最高

産業別の社長の平均年齢では、最高が不動産業の60.9歳だった。次いで、飲食業やホテル・旅館などを含むサービス業他と卸売業が各60.6歳、製造業60.5歳、農・林・漁・鉱業60.1歳、小売業59.83歳、金融・保険業59.80歳、運輸業59.3歳、建設業58.7歳、情報通信業56.5歳の順だった。

情報通信業は40代、30代以下で高い比率

産業別で70代以上の比率が最も高かったのは不動産業の29.2%だった。次いで、小売業26.16%、卸売業26.14%、製造業25.6%と続く。

また、60代では農・林・漁・鉱業の37.6%が筆頭で、卸売業35.9%、建設業35.6%と続く。こうしたなか、情報通信業は60代が29.2%で最も低率だったが、50代が31.8%と高い比率を示し、さらに40代が20.3%、30代以下が8.0%と他産業と比べて高く、若手経営者が多いことを物語った。

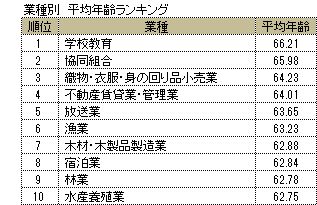

業種別 織物・衣服・身の回り品小売、一次産業、宿泊業などで高齢社長が目立つ

主な業種別の社長(理事長を含む)の平均年齢では、学校法人などの「学校教育」が66.2歳。農業協同組合、漁業協同組合などの「協同組合」が65.9歳、男子服、婦人・子供服、靴、かばん販売などの「織物・衣服・身の回り品小売業」が64.2歳、「不動産賃貸業・管理業」が64.0歳で年齢が高かった。また「漁業」「林業」「水産養殖業」など一次産業やホテル・旅館などの「宿泊業」でも平均年齢の高さ長が目立った。

一方、平均年齢が低い業種では、ポータルサイト運営などの「インターネット附随サービス業」が45.4歳、「通信業」52.8歳、「無店舗小売業」53.4歳、ソフトウェア業などの「情報サービス業」55.1歳、「職業紹介・労働者派遣業」56.0歳など。

年代別では、70代以上の比率が高かったのが「学校教育」「不動産賃貸業・管理業」「協同組合」など。一方、30代以下の比率が高かったのは「インターネット附随サービス業」「無店舗小売業」「通信業」などだった。

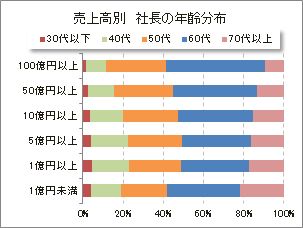

売上高別の社長年齢分布 1億円未満は70代以上が2割を占める

売上高別の社長年齢分布をみると、1億円未満では70代以上が2割(構成比21.6%)を占めた。70代以上では小規模な企業が多く、業績が景気の動向に左右されやすいとみられる。

赤字企業 70代以上で高率

社長年齢別の業績状況では、黒字企業は30代以下の構成比が80.4%で最も高かった。次いで、40代80.0%、60代79.4%、50代79.0%と続き、社長年齢が若いほど黒字企業の割合が高いことわかった。これに対し、70代以上は赤字企業の構成比が22.0%と最も高く、社長の高齢化が業績に影響している結果となった。

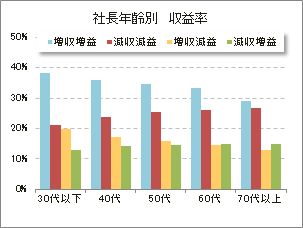

「減収減益」企業 社長の高齢とともに比率上昇

売上と利益でみると、「増収増益」の比率が最も高かったのは30代以下で38.2%を占めた。一方、「減収減益」の比率は70代以上が26.8%で最も高く、次に60代が26.1%を占め、社長が高齢になるほど、厳しい業績の企業が多いことがわかった。

社長が高齢化するほど安定や成長を支えるビジネスモデル構築が遅れ、従来の営業モデルからの脱皮が難しく、業績悪化につながっている状況がうかがえる。

「休廃業・解散」企業 70代以上の社長が4割を占める

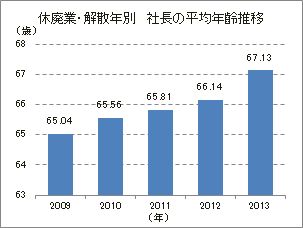

資産が負債を上回る「資産超過」状態での事業停止で、倒産には集計されないが、事業不振や後継者難などの要因を抱えた「休廃業・解散」企業は、2013年に2万8,943件(前年比4.0%増)にのぼった。倒産の沈静化が際立つなか、2013年の年間倒産件数(1万855件)に対し2.6倍に急増した。

2013年の休廃業・解散企業の社長年齢をみると、最多件数の60代が比率を下げているのに対し、70代以上が上昇を続け、全体の4割(構成比44.0%)を占めた。

これらは先行きの見通し難、後継者難などの要因から事業停止に踏み切ったケースが多く、円滑な事業承継が可能であれば、事業を続けていたケースも少なくないとみられる。

まとめ

中小企業の事業承継が重要課題に浮上している。2014年版の「中小企業白書」では、事業の将来を悲観し、誰にも相談せず廃業を考えるケースがみられ、中小企業の経営者の高齢化が進む一方、後継者難からスムーズな事業承継が行われていない現状を指摘している。 オーナー企業では、事業承継を希望しても後継者になるべき子供が承継せず、結果として社長が高齢化し円滑な事業承継が難しくなっている。

2013年の「休廃業・解散」企業の社長の平均年齢は67.1歳で、高齢社長の比率が増加の一途をたどっている。これは業績低迷や後継者難と高齢化による事業意欲の喪失が背景にある。事業継続の断念は、技術・技能の断絶につながり国内産業にとっても大きな損失になる。

今回調査では、社長が70歳以上になると「増収増益」の割合が3割を割り込み、社長が高齢な企業ほど業績改善が厳しいことを示している。

2008年10月に事業承継を促す「中小企業経営承継円滑化法」が施行され6年を経過したが、状況は緩和されるどころか一層深刻さを増している。

国は、開業率を欧米並みの10%に引き上げることを成長戦略の一つに掲げているが、円滑な事業承継と開業率上昇という課題には、税制面や経営支援策などトータルな政策が必要で速やかな実行が求められている。