2013年「電力事業者」の新設法人 前年比2.2倍増の1,799社

2013年(1-12月)に全国で新しく設立された法人 (新設法人)のうち電力事業者は1,799社で、前年比2.2倍、2011年と比べると26.4倍と急増した。2011年3月の原発事故以降の電力需給逼迫や、2012年7月に導入された再生可能エネルギー(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)の固定価格買取制度を契機に、発電などを目的にした法人設立が相次いだ。

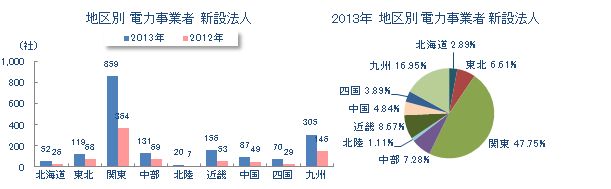

1,799社のうち、事業内容が「太陽光、ソーラー」関連は、1,213社(構成比67.4%)で7割近くを占めた。地区別では、関東(859社、構成比47.7%)のほか、九州(305社、16.9%)が他地区に比べ突出ぶりが目立った。

- ※本調査は、東京商工リサーチの企業データベース(対象382万社)から、2009-2013年に新しく設立された法人データのうち、日本標準産業分類に基づく中分類「電気業」を抽出し、分析した。

2013年は前年比2.2倍 2012年から急増

2013年(1-12月)に全国で新しく設立された電力事業者は、1,799社(前年比121.8%増、前年811社)で、前年比2.2倍、2011年(68社)と比べると26.4倍となった。2009年以降の5年間でみると、新設法人数は東日本大震災・原発事故が発生した2011年から増加し、2012年、2013年に急増した。設立月別でみると、国の再生可能エネルギー固定価格買取制度が導入された2012年7月前後から新設法人数が増加、2013年に入っても設立数はハイペースで推移した。

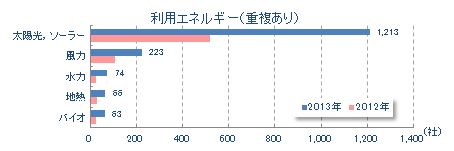

利用エネルギー別 太陽光関連が7割

2013年に新設された電力事業者1,799社のうち、利用エネルギー別では主な事業内容を「太陽光、ソーラー」関連とした新設法人が1,213社(構成比67.4%)で突出した。

太陽光発電による売電事業などが中心で、次いで「風力」(223社、同12.3%)、「水力」(74社、同4.1%)、「地熱」(66社、同3.6%)と続く。この順位は固定買取制度に基づくエネルギー別の発電設備の認定件数(2014年4月末時点)の順位とほぼ一致しており、制度開始に伴い新規参入した事業者が多いことがうかがえる。

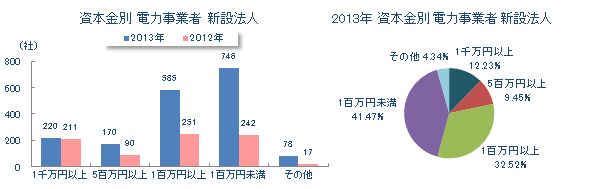

資本金別 1千万円未満が8割 小規模資本金での設立が増加傾向

1,799社のうち、資本金別では「1千万円未満」が1,501社(構成比83.4%)と8割以上を占め、1億円以上は18社(同1.0%)にとどまった。少額資本金での法人設立が目立ち、参入障壁は比較的低いといえる。また、2012年と比べ1百万円未満(746社、前年比208.2%増)、1百万円以上5百万円未満(585社、同133.0%増)の増加率が突出し、小規模法人が増加したことがわかる。

地区別 関東と九州が突出 9地区全てで前年を上回る

本社所在地の地区別では、関東が859社(構成比47.7%)で約5割を占め、うち東京が579社と集中した。次いで、九州305社(同16.9%)、近畿156社(同8.6%)、中部131社(同7.2%)と続く。九州地区は日照条件の良さと遊休地の多さから、メガソーラー(大規模太陽光発電所)事業が集積し、出力量は全国の約3割を占める(2014年4月末時点、九州経済産業局調べ)。太陽光発電の「先進地区」という背景から、電力事業者の新設を押し上げた。また、増減率では9地区全てで前年を上回り、社数の多寡はあるが、全国で広がりを見せている。

都道府県別 34都道府県で前年比倍増

都道府県別では、東京都が579社(構成比32.1%)で突出した。次いで、大阪府71社(同3.9%)、福岡県61社(同3.3%)、鹿児島県56社(同3.1%)、群馬県55社(同3.0%)と続く。一方、新設法人数が最も少なかったのは福井県の1社。次いで、鳥取県2社、新潟県・富山県が5社、滋賀県7社と続き、9県が10社未満だった。

前年比では、41都道府県が増加した。このうち、前年比2倍以上は34都道府県にのぼった。一方、減少は新潟県、鳥取県、三重県、秋田県の4県、前年と同数は福井県、島根県の2県だった。

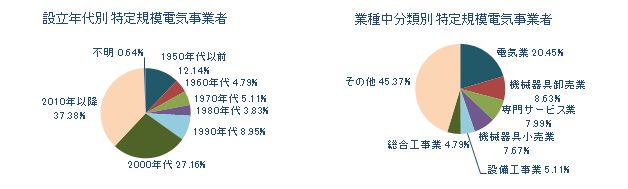

特定規模電気事業者 設立後15年未満が6割以上 異業種からの参入が8割

電力の小売自由化に伴い事業可能となった特定規模電気事業者(PPS)も、近年は増加傾向にある。1999年の電気事業法改正により導入され、大手10電力会社とは別に電力供給が可能となったが、再生可能エネルギーを利用した発電手段の拡大や、大手電力会社の電気料金値上げなどの影響から新規参入を目指す事業者が相次いでいる。

2014年8月4日時点で資源エネルギー庁に届け出のあった特定規模電気事業者は313社。このうち設立年代別では2010年以降が117社(構成比37.3%)で最多だった。次いで2000年代が85社(同27.1%)と、業歴15年未満で全体の6割以上を占めた。地域別では関東151社(同48.2%)がトップで、以下、近畿36社(同11.5%)、中部と九州が同数で31社(同9.9%)と続く。大都市圏を所在地とする事業者が多いが、電力事業者の新設法人と同様、九州の比率が高いことが特徴的といえる。

また、特定規模電気事業者の主要業種を、東京商工リサーチの企業データベースに基づき分類したところ、電気業は64社(構成比20.4%)にとどまった。主要事業を機械器具販売や建設業とする企業からの参入が比較的多いが、メーカーから小売業に至るまで多岐に渡り、8割が異業種から新規参入していることがわかった。

まとめ

東日本大震災・原発事故で深刻化した電力の需給問題、2012年7月に導入された再生可能エネルギーの固定価格買取制度などで、電力関連を事業目的とする新設法人が急増した。2010年までは年間約20社で推移した社数も、2013年には1,799社と爆発的に増加し関心の高さを示している。

政府は成長戦略のなかで、企業の開業率を欧米並みの10%台へ上昇させることを目標に掲げている。再生可能エネルギーを主体とした電力関連分野は、電力不足への対応と新産業の担い手という両面で注目され、関連事業者の開業数も急増している。

また、産業の新陳代謝を促進し、構造的問題を抱えた不況業種から新分野への労働力の移動が大きな課題として重視されているが、新設法人の増加は労働力の受け皿になり得る位置付けとしても期待されている。

ただ、再生可能エネルギーの固定買取価格が段階的に引き下げられるなか、ルールを逸脱した認定申請が発覚し経産省より固定価格買取制度の認定取消処分を受ける業者が相次いでいる。今後、制度見直しを検討する動きもあり、全国に広がった「開業バブル」の様相を呈した再生可能エネルギービジネスも踊り場に差し掛かっている。

参入が比較的容易で新設法人の8割が資本金1千万円未満、4割が資本金1百万円未満と小規模資本での設立が大多数を占めている。また、新設しても事業が軌道に乗らずに休眠、倒産に追い込まれるケースもある。健全な制度運用が不可欠であることは言うまでもないが、同時に将来を担う新産業として成長させるには官民が足並みをそろえたバランスある舵取りが求められている。