「東日本大震災」関連倒産 震災から3年で累計1,402件 「阪神・淡路大震災」時の4.4倍

3月11日、「東日本大震災」から丸3年を迎える。「東日本大震災」関連倒産は、3月7日現在で累計1,402件に達した。

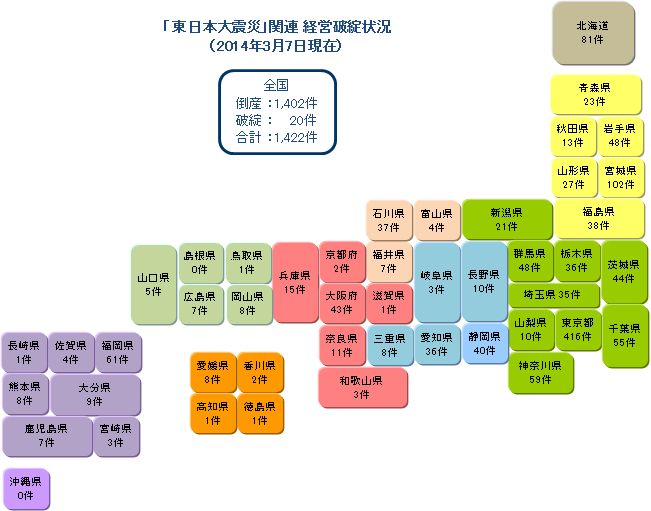

このほか、「倒産」に集計されない事業停止や破産などの法的手続きの準備中の「実質破綻」も20件あり、震災関連の経営破綻(倒産+実質破綻)は、3月7日現在で1,422件に達した。

「震災関連」倒産が1,402件、「阪神・淡路大震災」時の4.4倍

「東日本大震災」関連倒産は、震災から間もなく3年となる3月7日現在で累計1,402件に達した。1995年の「阪神・淡路大震災」では、関連倒産が3年間で314件だったのと比べて4.4倍に膨らんだ。また「東日本大震災」関連倒産の負債累計は1兆4,943億8,400万円にのぼり、「阪神・淡路大震災」(累計2,146億600万円)と比べて6.9倍に増大した。

「間接被害型」が9割を占める

1995年の「阪神・淡路大震災」関連倒産の被害型では、工場、施設、機械や人的被害を受けた「直接型」が3年間で170件(構成比54.1%)で過半数を占め、「間接型」144件(同45.8%)を上回った。

これに対し「東日本大震災」では、「間接型」が1,292件(構成比92.1%)に対し、「直接型」は110件(同7.8%)にとどまった。取引先・仕入先の被災による販路縮小や製品・原材料・資材の入手不足、受注キャンセルなどが影響した「間接型」がほとんどを占めているのは、2008年秋のリーマン・ショック後の世界同時不況により、経営体力が脆弱だった企業が多く、震災が業績不振に追い討ちをかけた結果とみられる。また、「直接型」が少ないのは、未曾有の災害で、倒産としてカウントされないが、休・廃業に追い込まれた企業が相当数あることも影響したとみられる。

45都道府県の広域で発生した関連倒産 東北の発生率が突出

1995年の「阪神・淡路大震災」では、3年間で23都府県で関連倒産が発生したが、このうち近畿地区が273件(構成比86.9%)で突出し、震源地の兵庫県だけで222件(同70.7%)と全体の7割を占め、被災地中心に地域的な偏りがみられた。

これに対して、今回の「東日本大震災」では、島根県と沖縄県を除く45都道府県で関連倒産が発生した。地震や津波の被害が東北沿岸部および茨城県、千葉県などの太平洋側の広範囲に及んだことで、被害の甚大さも相まって影響が全国規模で拡大した。

倒産件数に占める震災関連倒産の構成比をみると、東北地区が突出して高い。2011年3月以降の、都道府県別の倒産件数のうち震災関連倒産の占める構成比は、宮城県が41.1%で最も高かった。次いで、岩手県が33.1%、福島県が21.8%、山形県が13.7%、青森県が12.3%と続く。

東北6県のうち秋田県(6.4%)を除く5県が2ケタ台と、震災被害が大きかった太平洋側の3県が上位を占め、全国平均(3.9%)を大きく上回った。

発生年別では、全国平均の構成比は2011年が5.0%、2012年が4.0%、2013年が3.0%、2014年(1-2月累計)が2.1%と年々低下している。

東北地区でも2011年は23.4%と約4社に1社だったが、2012年が21.57%、2013年が21.52%、2014年(1-2月累計)が13.7%と低下している。ただし、比率はまだ全国平均を大きく上回っていて、東北地区では震災の倒産への影響度が高いことが浮き彫りになった。

産業別状況 宿泊業を中心にサービス業他が最多

1995年の「阪神・淡路大震災」関連倒産では、3年間で産業別で最も多かったのは製造業の112件。次に卸売業88件、サービス業他が52件、建設業34件の順だった。特に兵庫県内の地場産業であるケミカルシューズ(合成皮革を用いた靴)業者の多くが被災したことで、靴関連業の倒産が目立つなど業種にも特色がみられた。

これに対し、「東日本大震災」関連倒産は、あらゆる産業に影響が飛び火した。産業別では宿泊業・飲食店などを含むサービス業他が355件で最多。次に製造業が330件、卸売業が251件、建設業が186件、小売業が131件と続く。サービス業他が多いのは、今回の震災の影響が「阪神・淡路大震災」より規模が大きく、広範囲に及んだことを反映した。

また、より細分化した業種別では、総合工事業が80件で最も多かった。次いで、宿泊業が77件、食料品製造業が70件、飲食店が70件、飲食料品卸売業が67件の順だった。

これらの業種別倒産に占める「東日本大震災」関連倒産の構成比をみると、宿泊業が21.4%で最も高く、食料品製造業が11.6%、飲食料品卸売業が6.7%、飲食店が3.2%、総合工事業が1.9%だった。宿泊業が高率を示したのは、経営不振企業が多かったところに、東日本大震災で、旅行やイベントの自粛で客数の落ち込みに拍車がかかり、経営を支えきれなくなったケースが頻発したことによる。

年商別 5億円未満が約7割

年商別でみると、1億円以上5億円未満が550件(構成比39.2%)で最多だった。次いで1億円未満が379件(同27.0%)、10億円以上50億円未満が150件(同10.6%)と続く。50億円以上は15件(同1.0%)にとどまる一方、5億円未満は929件(同66.2%)で、中小規模が約7割を占めた。

まとめ

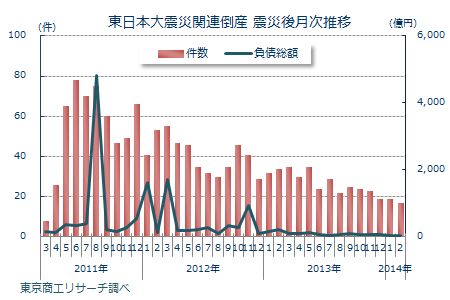

「東日本大震災」から丸3年を迎え、「震災」関連倒産は緩やかな収束傾向をたどっている。しかし、東北を中心に事業再開や継続を模索しながら、軌道に乗らず事業を断念するケースが後を絶たない。1995年の「阪神・淡路大震災」関連倒産は、震災から3年で収束が鮮明になったが、「東日本大震災」では、2013年の関連倒産が月平均27.6件で推移するなど、被害の甚大さを反映して、減少が緩やかな動きになっている。このため、はっきりとした収束を示すには、しばらく時間がかかるとみられる。

震災関連の集計基準

「震災関連」の経営破綻は、原則として次の3 つのどれかに該当するものを集計している。

- 震災により施設・設備・機械等に被害を受けて経営破綻した(直接型)

- 以前から経営不振だったが、震災による間接影響を契機に経営破綻した(間接型)

- 震災の影響による経営破綻が、取引先や弁護士等への取材で確認できた(直接・間接型)

- ※集計では、すでに震災前に再建型の法的手続を申請しながら、震災による影響で再建を断念し破産手続に移行したケースなどは、倒産件数のダブルカウントになるため集計から除外している。

- ※「震災関連」の経営破綻は下記の「倒産の定義」のいずれかに該当するケースを「倒産」として集計。「事業停止」や「弁護士一任」、「破産手続き中」などの企業は、今後の展開次第で事業再開の可能性もあるため、「実質破綻」として区別した。

倒産の定義(対象:負債額1,000 万円以上の法人および個人企業)

- 会社更生法、民事再生法、破産、特別清算を裁判所に申請した企業(法的倒産)

- 手形決済などで6 カ月間に2 回の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けた企業(私的倒産)

- 企業が経営破綻により事業継続を断念したが、法的手続きを採らず弁護士などに事後を一任して私的整理(内整理)を明らかにした企業(私的倒産)