豆腐業者411社 売上高1億円未満の零細規模が半数を占める

豆腐製造業と同小売業411社の2012年度の売上高は、ほぼ半数の200社(構成比48.6%)が前年度より売上高が減少したことがわかった。

豆腐は、原料の大豆価格が世界的な需要増や異常気象で上昇しているが、デフレによる低価格競争に加え、最近の円安相場で豆腐業界の経営環境が一層厳しくなっている。

- ※本調査は、東京商工リサーチの企業データベース(257万7000社、2013年10月25日時点)から豆腐・油揚製造業と豆腐小売業の411社(2009年度から2012年度まで4期連続で業績把握が可能な企業)を抽出し、分析した。

厚労省によると、豆腐製造業の施設数は1960年度(昭和35年度)の5万1,596施設をピークに、その後は減少をたどり、2012年度は9,059施設とピークから8割(82.4%減)も減少している。

厳しい豆腐業界

最近の豆腐業界について、一般財団法人全国豆腐連合会では「年間約500軒が廃業している。新規開業を大幅に上回るペースだ。このままでは地域に根付き、(今年12月、ユネスコ=国連教育科学文化機関の)無形文化遺産に登録された和食文化の中心である豆腐がなくなってしまう」と危機感を募らせている。昨今の円安で、豆腐原料の多くを占める輸入大豆だけでなく、輸送費やボイラーに使用する原油など、あらゆる原材料費が高騰している。しかし、生産コストが上昇しても消費者にもっとも身近な食品として、これまで値上げが受け入れられない状況が続いてきた。最近、ようやく値上げに踏み切る業者が出てきたが、同連合会では「豆腐の価値破壊ともいえる安値で売られているところもある」と豆腐業界を取り巻く窮状を訴えている。

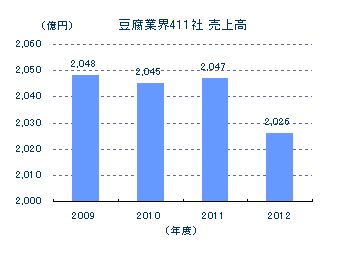

売上高は横ばいから減少へ

豆腐関連業者411社の売上高累計は、2009年度が2,048億円、2010年度2,045億円、2011年度2,047億円と一進一退で推移していたが、2012年度は2,026億円(前年度比1.0%減)と落ち込んだ。豆腐の消費が家庭食費の節約志向を背景に、売上減に拍車をかけたとみられる。 2012年度の減少額21億円は、今回調査対象となった豆腐業者411社の売上高ランキングでは、20位に相当する売上高で、中堅業者1社分の売上が喪失したことになる。

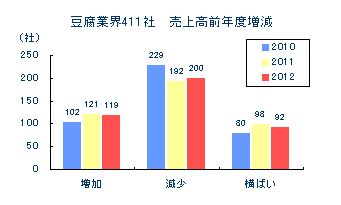

2012年度売上高 前年度より減少が約半数を占める

豆腐業者411社のうち、直近の2012年度売上高が前年度より増加した企業は119社(構成比28.9%)に対し、減少した企業は200社(同48.6%)にのぼり約半数を占めた。

前年度は減少が192社で、増加が121社と売上高を減らした企業の数が多くなっている。

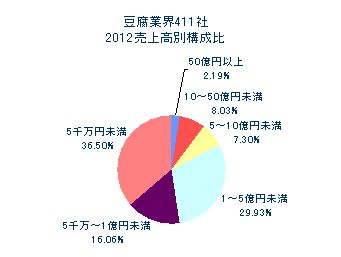

売上高1億円未満の業者が半数を占める

豆腐関連業者411社を売上高別みると、2012年度の売上高50億円以上の豆腐業者は9社(構成比2.1%)にとどまった。これに対し、5千万円未満は150社(同36.5%)、5千万以上1億円未満は66社(同16.0%)で、半数が売上高1億円未満の零細規模だった。

売上高1億円以上は、1億円以上5億円未満が123社(構成比29.9%)、10億円以上50億円未満が33社(同8.0%)、5億円以上10億円未満が30社(同7.3%)の順だった。

2009年度から売上高別に業者数の推移をみると、売上高5千万円未満は2009年度138社、10年度147社、11年度150社、12年度150社と増加した。また、5千万円以上1億円未満も2009年度67社、10年度59社、11年度59社、12年度66社と増えており、売上高1億円未満の零細規模で業績低迷が目立つ格好となった。

地区別売上高 9地区のうち5地区で前年度を上回る

2012年度の地区別売上高では、9地区のうち5地区で前年度を上回った。増加率のトップは、中国の4.3%増。次いで、九州1.9%増、東北0.7%増、中部0.2%増、関東0.1%増と続く。

減少は近畿8.7%減、四国4.7%減、北陸4.2%減、北海道0.8%減の4地区だった。

まとめ

豆腐業者の経営が厳しい要因は、原材料の高騰がトップにあげられる。だが、豆腐業界ではスーパーなど量販店に卸ルートを持つ大手豆腐業者がプライスリーダーになっており、納入単価を下げると手作業中心の小規模業者は利益が出にくい。また、スーパーなどに商品を置く委託販売も、試食などに経費がかかる割りに売上が上がらず、委託品の返品が構造的な問題として残されている。

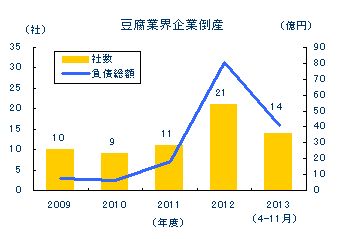

2012年度に、倒産した豆腐業者は21社を数えた。このうち、負債5億円未満の倒産は16社(構成比76.1%)で、倒産企業の大半は小・零細規模の豆腐業者が占めている。すでに、2013年度(4-11月)も倒産が14社発生し、増勢が続いている。

このまま原材料の高騰や低価格競争が続くと、小規模な豆腐業者ほど販売競争で劣勢に追い込まれやすい。ますます量産体制を強める大手業者と、業績不振や後継者難などから廃業や倒産に追い込まれる小規模業者の二極化が避けられない状況が強まっている。

だが、機動戦士ガンダムに登場するキャラクター「ザク」をモチーフにした「ザクとうふ」のヒットで、製造元の相模屋食料(株)(前橋市)の2012年度の売上高は137億円を記録した。また、新たに開業する40代の若手も増え始め、海外で事業展開する動きも出てきている。日本の食文化に欠かせない豆腐業界は苦境が続くが、一方で新たな発想に満ちた新風が吹き始めてもいる。