年代別業績 40代未満の経営者が増収率トップ 「若手社長」比率は、1位東京都、2位徳島県

~2025年「若手社長」動向調査~

少子高齢化が加速し、日本の社長の平均年齢は年々、上昇している。東京商工リサーチが毎年調査している「全国社長の平均年齢」は、2024年に63.59歳(前年63.35歳)で、調査を開始した2009年以降で最高を更新した。事業承継の遅れが社長の高齢化につながり、円滑な事業承継に向けた早期の準備や行政、金融機関による支援が急務となっている。

そうしたなか、20代~30代で上場を成し遂げた社長、柔軟な発想と行動力で事業を成長させている社長も多い。東京商工リサーチ(TSR)の企業データベースから、「若手社長」が頑張る業界を分析、動向を探った。

※本調査は、東京商工リサーチの企業データベース(約440万社)から代表者の年齢別に企業データを抽出し、分析した。「社長」は、代表取締役のほか、個人事業主や理事長などを含む。

※本記事では、「若手社長」を40歳未満の社長と定義した。

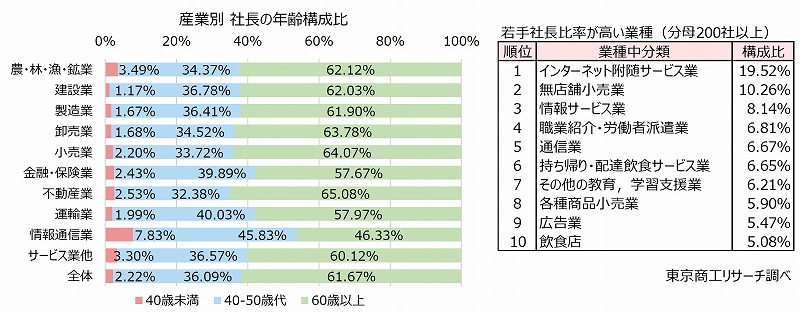

産業別の「若手社長」比率 最大は情報通信業の7.8%

2025年9月末時点の最新のデータで、社長の年齢構成比を算出すると、若手社長の比率は全体の2.2%にとどまった。「60歳以上」が6割(61.6%)を占め、若手社長は非常に少ない。

「若手社長」比率が最も高い産業は、情報通信業で7.8%だった。情報通信業は10産業で唯一、「60歳以上」が半数を切り、代表者の若手比率が高い。情報通信業はインターネットサービス、アプリ開発、ソフトウェア開発などが中心で、小資本でも創業可能なことから新規参入が多い。若い経営者が続々と参入し、事業を成長させているが、ニーズや技術の変遷が激しく新陳代謝が活発な産業でもある。このため、柔軟な発想で新しいニーズを察知し、クライアントを獲得することが重要になっている。

このほか、農・林・漁・鉱業3.4%、サービス業他3.3%と続き、上位3産業で「若手社長」の比率が3%を超えた。

産業を細分化した業種(中分類)別では、ネットサービス・アプリケーションの運営などの「インターネット附随サービス業」(情報通信業)が19.5%で突出する。SaaSや音楽や動画の配信サービス運営など、多種多様なインターネットサービスが日々生み出され、「若手社長」がシェア拡大を狙う。大手も参入する激戦領域から、まだ競合が少ないニッチな領域まで、ニーズが多岐にわたることで若い経営者の新しい発想が生かされやすいためとみられる。

また、ネット通販などの「無店舗小売業」が10.2%、ソフトウェア受託開発などの「情報サービス業」が8.1%、「職業紹介・労働者派遣業」が6.8%で上位に並んだ。

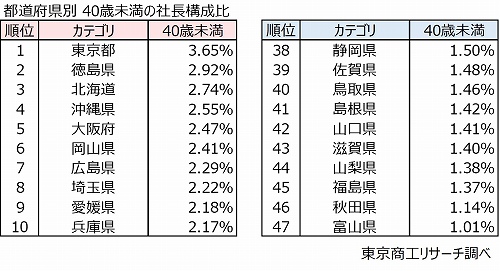

都道府県別トップは東京の3.6%、次いで徳島県が2.9%

都道府県別で、最も「若手社長」比率が高かったのは東京都で、3.6%と唯一、3%を上回った。政治と経済の中心地である東京都は、世界の様々な情報が溢れ、企業数も多く競争環境が熾烈なマーケットだ。だが、利便性の高さやビジネスチャンスの多さは大きなメリットで、東京で起業し拡大を狙う若い経営者が相次いでいる。

次いで、「徳島県」が2.9%で続く。徳島県は、東京商工リサーチが毎年発表している「社長の輩出率・地元率」調査で、7年連続トップを維持している。阿波商人の気質を受け継ぐ県民性に加え、近畿圏との活発な交流から、若い経営者も新規参入を狙いやすい基盤が整っているのだろう。特に、行政主導でブロードバンド環境をいち早く整備するなど、情報関連が強い地域性も背中を押している可能性がある。

一方、最も「若手社長」比率が低かったのは、富山県で1.0%。次いで、秋田県が1.1%、福島県1.37%、山梨県1.38%と続く。

地方圏を中心に、人口減少・少子高齢化の進行が著しく、起業後の顧客基盤の形成や人材確保が難しくなっている。また、産業構造上、地場産業が圧倒的に強く、新しい需要を掘り起こすベンチャー的な企業にシフトする土壌が弱い傾向もあるかもしれない。

「若手社長」の挑戦を後押しする起業支援、既存の企業活動を活性化する取り組みや環境整備も必要だろう。

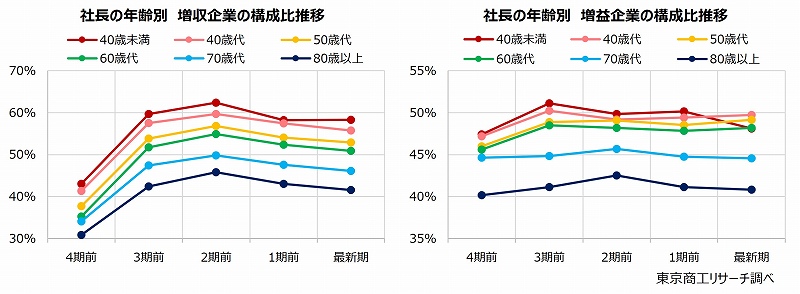

年代別の増収企業率は過去5期連続で40歳未満(若手社長)が最大

2024年8月-2025年7月期を最新期とし、5期連続で売上・最終利益が入手できた企業を対象に売上高・最終利益の増減区分を集計した。

最新期の増収企業率は、「若手社長」と定義した「40歳未満」が58.3%で最大だった。為替や金利動向など経営環境が目まぐるしく変化するなか、柔軟な思考で顧客ニーズを汲み取ることでトップラインを伸ばすことに成功する企業が多い。コロナ禍で業績低迷の企業が多かった4期前から、5期連続で40歳未満の増収企業率がトップを維持している。

次いで、40歳代が55.7%、50歳代が52.9%と続く。70歳以上のレンジでは、増収企業率が50%を割り込み、成長が停滞している企業も少なくない。社長が高齢であるほど、増収企業率が低下する傾向が鮮明に表れた。

最新期の増益企業率(最終利益)は、トップの40歳代が49.7%、50歳代が49.1%、60歳代が48.18%と続き、「40歳未満」は48.10%と、わずかな差で4番手だった。利益を生み出す経営基盤が整った40~60歳代の経営する企業の増益率には一歩及ばなかった。ただ、4期前から1期前までをみると、増益企業率は「40歳未満」がトップで、70歳以上のレンジで落ち込んでいる。売上と同様に経営者が若いほど、利益を伸ばしやすい傾向に変わりはない。

社長の高齢化が進むが、情報通信業などを中心に「若手社長」が市場シェアを広げ、事業を大きく成長させている。増収・増益企業率では、社長が若いほど業績を伸ばしている企業が多く、過去の成功体験や価値観にとらわれない柔軟な思考、新しい視点が企業を成長させる重要なキーワードになっている。

中小企業庁が発表した「2025年版中小企業白書」によると、2023年度の開業率は3.9%だった。1981年以降では、1998年、2022年に並ぶ最低水準で、国内の起業マインドが醸成される環境とは言い難い。

起業には様々な障壁がある。融資を受ける際の「経営者保証」のほか、少子高齢化が進む地方圏では、人材や資金などの制約に加え、同じ立場の起業家との交流が少なく、会社を設立しても成長未来図を描きにくい。「就職して安定する」ことが美徳という考え方が日本の社会に根付き、起業を「リスク」と捉えてしまうといった心理的なハードルもある。

行政や金融機関では、融資制度や補助金などの支援や相談窓口の設置などで起業を後押しするが、「開業率」を見る限り成果が顕著に表れているとは言い難い。起業をサポートする仕組みの情報提供や、支援策を探る情報交換を活発化させることも必要だろう。

また、海外に比べて失敗を公に語りにくい文化が強く、大きな挑戦とリスクを避ける人も少なくない。言葉でいうのは簡単だが、あえて言うなら社会全体で失敗を許容する文化、再起しやすい雰囲気作りも必要だ。若い起業家が、安心して一歩を踏み出せる環境整備を促す施策がより重要になっている。