企業が負担する法定福利費は5年間で1割上昇 宿泊業は55.6%増、コロナ禍から反転し急増

2024年「法定福利費」分析調査

事業主が働く人を雇用すると負担が義務付けられる「法定福利費」が、直近5年間で11.6%増えていることがわかった。同期間は売上高も10.6%増えている。だが、情報通信業、小売業、サービス業他、建設業の4産業は、法定福利費の伸び率が売上高を上回り、コスト負担がより厳しくなっている。

業種別では、宿泊業の法定福利費の増加率が55.6%増と最も高かった。コロナ禍が落ち着き、インバウンド需要が急回復しているが、コロナ禍で削減した従業員を増やしており、宿泊者の増加と客室単価の上昇に伴う売上増も膨らむ法定福利費に追いついていない実態が明らかになった。

売上高に占める法定福利費の構成比は、2020年の1.10%が2024年も1.11%とほぼ横ばいで推移している。産業別の2024年の構成比は、金融・保険業が2.5%で最も高く、2%を唯一超えた。これは他産業より賃金水準が高いことが要因とみられる。

2020年と2024年を比較した法定福利費の増加率は、情報通信業が19.2%増で最も高かった。IT関連の需要が広がり、積極的に人材確保に動いたことで押し上げた。

法定福利費は、従業員に掛かる厚生年金や健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険などの事業主負担分の保険料だ。業種や加入する健保組合などによって異なるが、賃金のおよそ16%相当といわれる。保険料率の引き上げや賃上げ機運の高まりにより、上昇の動きが止まらない。

2024年10月には、社会保険を適用する短時間労働者の基準が、従業員101名以上の企業から51名以上の企業に拡大したため、中小企業の負担増大が懸念されている。また、いわゆる『年収の壁』議論に挙がった、「106万円の壁」や「130万円の壁」の廃止や変更も法定福利費の増減を左右するため、賃上げ動向と併せて社会保険制度の改変から目が離せない。コスト上昇要因として法定福利費の増大は避けられず、企業には業績拡大と同時に業務効率化を進めて人件費をはじめとするコスト圧縮が求められている。

※本調査は、東京商工リサーチが保有する財務データベースから、2023年9月期-2024年8月期を最新期(2024年)とし、5期連続で『法定福利費』が判明した企業(変則決算を除く)を抽出、分析した。

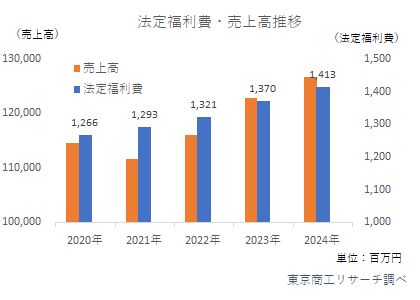

法定福利費と売上高は5年間で共に1割増加

2023年9月期-2024年8月期を最新期(2024年)とし、5期連続で法定福利費が判明した企業10万5,536社について分析した。

法定福利費は4年連続で増加し、2024年は1兆4,133億円に上る。2020年(1兆2,656億円)より11.6%増と1割増加した。

対象企業の売上高は、コロナ禍の影響を受けて2021年は前期より減少したものの、2022年から3年連続で増収推移を辿っている。2024年の売上高(126兆6,179億円)は2020年(114兆4,637億円)から10.6%増加した。増収率に比例した法定福利費の増加が確認できた。

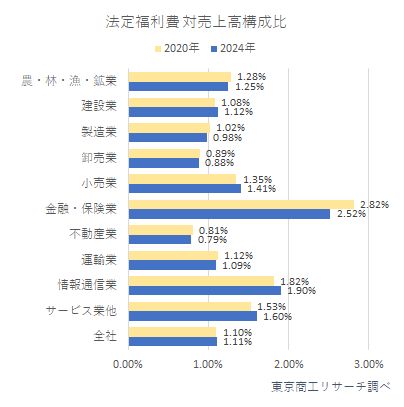

売上高に対する法定福利費比率は1.1%で横ばい推移、金融・保険業が最高の2.5%

売上高に対する法定福利費の比率は、2024年が1.11%で、2020年(1.10%)とほぼ横ばいだった。

産業別では、金融・保険業が2024年2.5%で最も高い。2020年(2.8%)より0.3ポイント低下したものの、10産業で唯一の2%台で推移した。他産業と比べて賃金水準が高い傾向にあり、設備投資よりも人的投資に積極的な姿勢がうかがえる。

このほか、2024年の構成比では情報通信業1.9%、サービス業他1.6%、小売業1.4%、農・林・漁・鉱業1.2%、建設業1.1%、運輸業1.0%、製造業0.9%、卸売業0.8%、不動産業0.7%の順。

2020年から2024年にかけて構成比が上昇したのは、情報通信業、サービス業他、小売業、建設業の4産業だった。

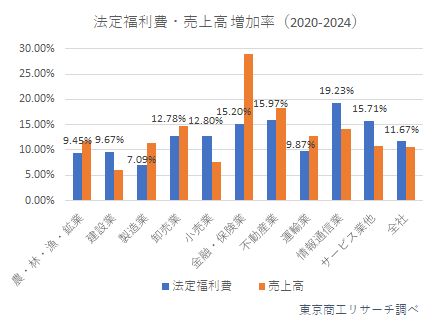

法定福利費増加率は情報通信業が19.2%で最高、4産業が売上高増加率を上回る

産業別で、2020年から2024年にかけて法定福利費と売上高の増加率を分析した。

法定福利費の増加率が最も高かったのは、情報通信業の19.2%で約2割増加した。コロナ禍でも旺盛なIT開発需要に対応するため、エンジニアなどの人員確保が押し上げたとみられる。このほか、不動産業15.9%、サービス業他15.7%、金融・保険業15.2%、小売業12.8%、卸売業12.7%の順で高く、6産業が全体の増加率11.6%を上回った。

一方、最も低かったのは製造業7.0%だった。次いで、農・林・漁・鉱業9.4%、建設業9.6%、運輸業9.8%の順で低く、4産業が1割を切った。1次産業、2次産業が中心で、製造拠点の集約化など人員整理が進んだり、人手確保が進まなかったことが、法定福利費の増加を抑えたようだ。

売上高の増加率は、金融・保険業が28.9%で最も高かった。法定福利費との差も最大の13.7ポイント広がった。このほか、増加率で売上高が法定福利費を上回ったのは、製造業、運輸業、不動産業、農・林・漁・鉱業、卸売業の6産業だった。

対して、法定福利費が増加率で売上高を上回ったのは、小売業、情報通信業、サービス業他、建設業の4産業で、売上高に対する構成比が上昇した産業と一致する。労働集約型の産業が多く、法定福利費の負担増加が存在感を増している。

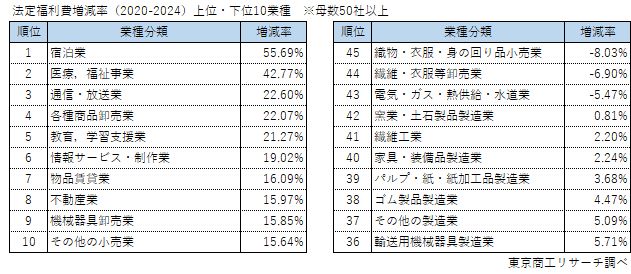

法定福利費増減率は宿泊業が最大、アパレル関連は減少へ

産業を細分化した業種別に法定福利費増減率をみると、2020年から2024年にかけて最も増加したのは、「宿泊業」の55.6%だった。コロナ禍が明けると、インバウンド需要が強力に後押しして業績回復が著しく、人件費が膨らんだことが法定福利費の増加に繋がったようだ。唯一、50%以上の増加率を示した。

次いで、「医療,福祉事業」42.7%が続く。病院や介護事業などで、人手確保のために人件費が負担が増している。このほか、「通信・放送業」22.6%、「各種商品卸売業」22.0%、「教育,学習支援業」21.2%が続き、2割以上増加した。

一方で、「織物・衣服・身の回り品小売業」は▲8.0%で、減少率が最も大きい。「繊維・衣服等卸売業」▲6.9%が続き、アパレル関連業種で法定福利費の減少が目立った。安価な海外製品やインターネット販売業者との競合や、コロナ禍の影響で業績低迷から抜け出せず、店舗整理を進めて人件費が圧縮されたようだ。このほか、「電気・ガス・熱供給・水道業」▲5.4%を含めた3業種で法定福利費が減少している。

法定福利費増減率の下位10業種では、「窯業・土石製品製造業」や「繊維工業」など製造業が7業種を占めた。国内生産拠点の省人化や縮小が進んだ様子を映し出している。

減収でも法定福利費が増加した企業が2割超

10万5,536社について、2020年と2024年を比較した法定福利費の増減と売上高の増減の相関をみると、最も多かったのが売上高・法定福利費ともに増加した「増収・増加」3万9,829社(構成比37.7%)だった。全体の約4割を占めた。次いで、「減収・減少」2万6,341社(同24.9%)が続く。売上高の増減と一致した法定福利費の増減が6万6,170社(同62.6%)で、6割超を占めた。

対して、売上高の増減と逆行したのは、「減収・増加」2万2,408社(同21.2%)、「増収・減少」1万6,958社(同16.0%)だった。特に、減収にもかかわらず法定福利費が増加した2割超の企業は、人件費負担が膨らみ収益性低下に苦しんでいる可能性が高い。