【特別寄稿】新たな時代へ向けた自己変革力(第2回/全3回)~足下の感染症への対応、企業の成長を促す経営力と組織~

◆足下の感染症への対応、企業の成長を促す経営力と組織

第1回で紹介したように、感染症下において事業環境は大きく変化している。こうした中で、事業再構築に取り組む中小企業も存在する。また、中小企業が付加価値を向上しながら成長するための方法として、有形資産投資の増加も考えられるが、「無形資産」への投資も付加価値を促す方法とされ、今回の白書では取り上げている。

連載第2回となる本稿では、感染症下における事業再構築の実施状況や、企業の成長を促す取組として、ブランドの構築・維持や、人的資本への投資について紹介する。

◆感染症下の事業再構築

事業再構築の実施状況を業種別に確認すると、宿泊業・飲食サービス業において特に事業再構築を行っている割合が高くなっている。これらの業種は感染症流行の影響をより受けた業種でもあり、売上減少が続く中で事業再構築を実施している様子がうかがえる。

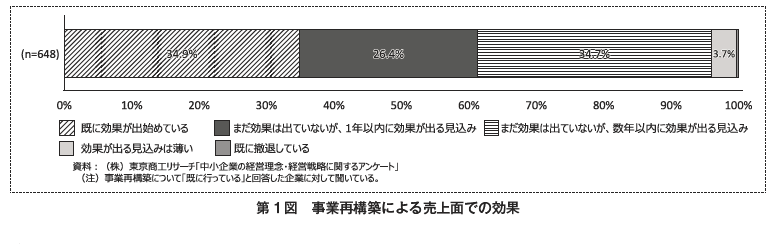

第1図は、事業再構築による売上面での効果を確認したものである。「効果が出る見込みは薄い」及び「既に撤退している」と回答した企業を除いた割合は96.0%となっており、事業再構築の実施は売上面で一定の効果が期待できることが分かる。また、事業再構築を実施した企業は、売上面だけでなく、既存事業とのシナジー効果や従業員の意欲・能力向上といった点も実感している。このように、事業再構築は、足元の事業継続だけでなく、事業の成長にも寄与する点でも重要である。

◆無形資産投資の重要性

中小企業が付加価値を向上しながら成長するための方法としては、労働力の確保や有形資産投資の増加も考えられるが、ブランドや人材の質といった「無形資産」への投資も付加価値向上を促す方法とされる。

特に無形資産投資は、イノベーションをよりもたらすとされる経済的特性から近年注目を集めている。また、無形資産投資の増加が有形資産投資と比べて生産性をより向上させるとの分析があることも踏まえ、今回着目した。

◆ブランドの構築・維持に向けた取組

無形資産投資の一つであるブランドの構築は、オリジナルの付加価値を有し、適正価格を付けられる価格決定力を持つことにつながると考えられる。

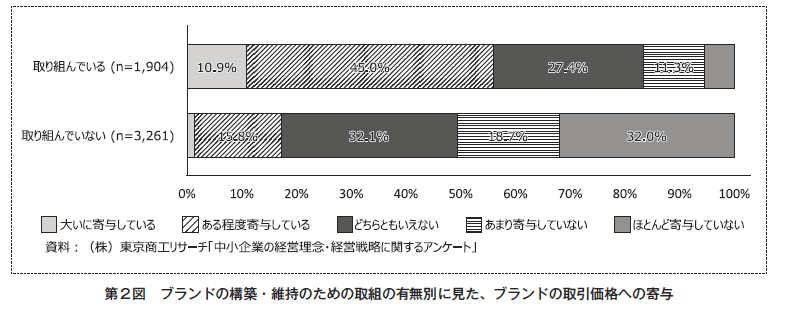

ブランドの構築・維持のための取組の実施状況を確認すると、取り組んでいる企業は全体の3分の1程度であるが、第2図を見ると、ブランドの構築・維持のための取組を行っている企業の方が、取組を行っていない企業と比較して、ブランドが取引価格の維持・引上げに寄与している企業の割合が高くなっていることが分かる。ブランドの構築・維持に取り組むことにより、差別化が図られ、取引価格の維持・引上げが可能になると考えられる。

ブランドの取引価格への寄与状況別に取組内容を見ると、取引価格に寄与していると回答した企業において、「顧客や社会へのブランドメッセージの発信」などのブランドの構築・維持に係る取組の回答割合が高くなっている。また、取引価格に「大いに寄与している」企業と「ほとんど寄与していない」企業を比較すると、「従業員へのブランドコンセプトの浸透」や「ブランドコンセプトの明確化」において、回答割合に大きな違いがあることから、こうした取組の重要性がうかがえる。

◆人的資本への投資

企業活動における経営資源は、「ヒト」、「モノ」、「カネ」、「情報」と大別されることが多いが、中小企業が重視する経営課題を見ると、8割以上の企業が「人材」を挙げている。

こうした中で、能力開発に対する積極性別に、従業員の仕事に対する意欲について見ると、経営者が従業員の能力開発に積極的である企業では、従業員の仕事に対する意欲も高い傾向にある。こうした結果から、経営者が積極的に従業員の能力開発に取り組む姿勢が、従業員の仕事に対する意欲の向上につながっている様子がうかがえる。

また、計画的なOJT研修及びOFF-JT研修の実施状況別に、売上高増加率について見ると、いずれも実施している企業では売上高増加率が最も高く、いずれも実施していない企業では最も低い。企業の成長という観点からも、計画的なOJT研修やOFF-JT研修を実施し、従業員の能力開発を進めることが重要であることが示唆される。

以上、今回は、足下の感染症への対応、企業の成長を促す経営力と組織について紹介した。連載最終回となる次回は、共通基盤としてのデジタル化について紹介する。

(著者:中小企業庁 事業環境部 調査室 福士貴洋氏、東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2022年7月28日号掲載分を再編集)