ウッドショックで岐路に立つ国内林業 、「伐採」と「再造林の循環」の両立が鍵

世界的に木材の伐採規制が強化されるなか、国内では戦後の植林が伐期を迎え、国産木材へのシフトの機運は高まっている。しかし、長年衰退が続いた国内の林業が抱える課題は多い。小規模な事業者が大半を占めるなか、伐採促進に向けた多額の投資や、育林の長い年月も大きな壁になっている。

世界的なSDGs(持続可能な開発目標)の取り組みで、森林保護の伐採規制は既定路線だ。こうしたなか供給量を増やすための伐採促進は両立するのか、官民あげた議論が急がれる。

東京商工リサーチ(TSR)の集計では、全国の林業事業者462社の2021年決算は増収増益だった。林野庁の統計でも、2020年の木材の国内自給率は10年連続で上昇し、48年ぶりに40%を上回った。

北米などの伐採規制とロシアへの輸入規制で木材価格が高騰している。国内林業は“ウッドショック”を追い風にどう展開するのか。

脱炭素を推進する北米を中心に、森林伐採が縮小している。そこに新型コロナの感染拡大、輸送費の上昇、ウクライナ侵攻を続けるロシアへの輸入規制などで、木材価格が高騰した。こうしたウッドショック前から国内では、合板の加工機械の精度上昇、新エネルギー燃料材としての需要拡大もあり自給率が上昇していた。

輸入木材の価格上昇は、国産木材の値上がりにもつながった。だが、ウッドショックを奇貨として国内林業の将来を描くには、克服すべき課題が山積している。

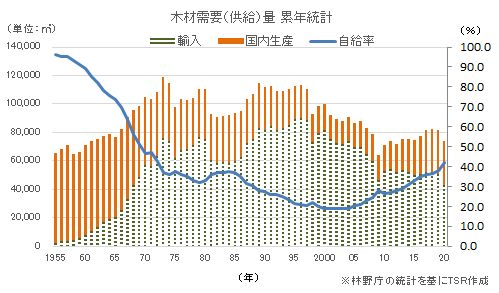

林野庁の「国内の木材需給表」によると、経済復興期の1955年は、用材、燃料材を含む木材自給率は96.1%を占めていた。その後、需要減少とともに安価な輸入材が増え、2002年の自給率は18.8%にまで低下した。

戦後の国土保全や水源涵養(かんよう)など復旧造林を目指した植林から50年を経過し、伐期を迎えている。自給率は緩やかに回復するが、40年近い林業の低迷は、従業者の高齢化、製材・加工工場の廃業を招き、林業は衰退が進んだ。

SDGsで森林保護の動き強まる

海外では、2000年頃から地球温暖化対策でカーボンニュートラルが叫ばれ、北米を中心に森林保護の動きが強まった。2019年にはコンテナ不足や北米木材業者のストライキなどが重なり、需給バランスが崩れ、木材価格が上昇した。さらに、2020年にはアラスカの大手丸太輸出業者が一時的に社有林の伐採を停止し、カナダでは州法で輸出規制が強化された。2021年1月に就任したバイデン米国大統領は気候変動対策を強め、森林保護の動きが加速した。

そこに新型コロナによる物流の混乱にDIY需要も加わり、木材価格が急騰した。

国内でも2021年3月ごろから木材価格が高騰し、1年を経た今も高値水準だ。日本銀行の統計によると、2015年を100とした木材・木製品の国内物価指数が、2022年4月は171.7と1.7倍に上昇した。国産木材は建築や高級家具の材料として需要が高まっているだけでなく、環境保護の一環である木質バイオマスなどの燃料材としての需要も増えている。この結果、2020年の自給率は41.8%まで上昇した。10年連続で上昇し、40%を超えるのは、1972年の42.7%以来、48年ぶり。2021年も自給率は高止まりしそうだ。

「ウッドショック」は楽器にも影響

ギターなど楽器に使用される木材の一つに、針葉樹のスプルース材がある。アメリカやロシア、カナダの良質なスプルース材は、長い年月寝かして楽器へ加工される。

大手楽器メーカーのヤマハ(株)(TSR企業コード: 450030733)は5月の決算会見で「ロシア産については調達が厳しくなるとみている。カナダ産なども伐採が減っているため、順次ヨーロッパ産に切り替えるなどの対策をしている」とコメントした。

長期契約などで当面の在庫は確保しており、2023年3月期への影響は軽微にとどまるという。だが、ウッドショックが長引くと楽器も含め、幅広い木製品への影響は避けられない。

増収増益と改善

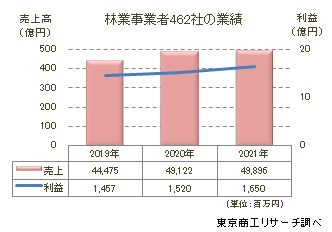

TSRの約400万社の企業データベースから、売上高と当期純利益(利益)を3期連続で比較できる全国林業事業者462社を抽出した。

売上高の合計は2021年が498億9600万円(前期比1.5%増)で、2期連続増収だった。同期の(税引き後)利益も16億5000万円(同8.5%増)と、コロナ禍で増収増益を維持した。

だが、2021年決算で売上高5億円未満の事業者は約9割(構成比89.8%)、従業員数10人未満は5割(同51.9%)と半数に達し、小・零細規模の事業継続性が課題になりそうだ。

林業は林道の整備や植林、伐採従業員の確保などの重い負担が求められる。こうした投資は長期的な展望が可能でないと難しい。体力の脆弱な小・零細事業者が大半を占める林業の先行きは、一事業者では担えないのが実情だ。製材工場など関連業者まで俯瞰した総合的な支援が不可欠だ。

戸建て分譲の最大手、飯田グループホールディングス(株)(TSR企業コード: 332448568)は2022年1月、ロシア最大級の林産企業グループを買収した。だが、その直後にロシアがウクライナに侵攻。2022年3月期の決算説明資料では「買収によるシナジー効果については、現時点で見通しが立たない状況」と記載している。

森林はCO2を吸収し、温室効果ガス削減に寄与する。だが、森林伐採に繋がることもある太陽光発電の広がりなど、環境問題は二律背反を招き、一筋縄にいかない現実もある。

樹齢100年超の老木は若木よりCO2の吸収が弱いとの指摘もある。伐期を迎えた森林が多い日本は、木材価格の安定化と森林整備のサイクルが両立すれば、環境問題に対応できる可能性を残している。

木材価格が上昇し、林業経営が好循環しつつある「今」が、林業の将来を見直す最後のチャンスかもしれない。

記事の引用・リンクについて

記事の引用および記事ページへのリンクは、当サイトからの出典である旨を明示することで行うことができます。

(記載例) 東京商工リサーチ TSRデータインサイト ※当社名の短縮表記はできません。

詳しくはサイトポリシーをご確認ください。

あわせて読みたい記事

この記事に関するサービス

人気記事ランキング

政策金利引き上げ 「1年は現状維持」が59.6% すでに「上昇」が52.0%、借入金利は上昇局面に

企業の59.6%が、これ以上の政策金利の引き上げに「待った!」を希望していることがわかった。今後の望ましい政策金利の引き上げ時期は、「向こう1年は現状維持」が59.6%で最多だった。「引き下げ」も23.6%あり、企業経営の観点では利上げを望む声は少数(16.6%)にとどまった。

2

中小企業の12.2%が事業資金を個人名義で調達 保証債務に上乗せ負担、債務整理や廃業を複雑に

事業資金を代表者名義で調達したことのある中小企業は12.2%に達することがわかった。政府や金融界は「経営者保証ガイドライン」(適用開始2014年2月)や「事業再生ガイドライン」(同2022年4月)などを通じ、企業が抱える債務を整理する際に個人保証が足かせにならないよう取り組んでいる。

3

2025年「早期・希望退職募集」は 1万7,875人 、リーマン・ショック以降で3番目の高水準に

2025年の「早期・希望退職募集」が判明した上場企業は43社(前年57社)で、募集人数は1万7,875人(同78.5%増)に達したことがわかった。

4

2025年7-9月の客室単価 1万6,975円 稼働率80%超え 人手不足の解消が課題

ホテル運営の上場12社(13ブランド)の2025年7-9月期の平均客室単価は、1万6,975円(前年同期比8.9%増)で前年同期を上回った。7-9月期で、13ブランドの平均が前年を上回るのは3年連続。平均稼働率は83.9%で前年同期を2.9ポイント上回り、 稼働率も3年連続で上昇している。

5

【最新決算】 私立大学、半数以上が赤字に転落 売上高トップは順天堂、利益トップは帝京大学

全国の私立大学を経営する545法人のうち、半数を超える287法人が直近の2025年3月期決算で赤字だったことがわかった。