【特別寄稿】どのような企業がコロナ支援策を受けたのか?

星岳雄(東京大学 大学院経済学研究科 教授)

川口大司(東京大学 公共政策大学院・経済学研究科 教授)

植田健一(東京大学 公共政策大学院・経済学研究科 教授)

新型コロナウイルス感染拡大はかつてないほどの経済的なショックをもたらしました。この予想外のショックに対して世界各国は緊急対応策をまとめ、その中でも重要な政策は、企業への様々な支援です。日本の中央政府は、企業の流動性問題を緩和するための特別融資プログラムに少なくともGDPの3%を割り当てており、金融機関による新型コロナウイルス対応関連の融資額はGDPの約10%と推定されています。

それらの政策措置は、存続可能な企業の破綻と雇用関係の喪失を防ぐことを目的としており、もしコロナショックが一時的なマクロ経済ショックであれば、短期的なショックを長期化させないために有意義である一方で、ショック前とは違ったニューノーマルへの移行が必要とされる環境で支援プログラムを継続すると、いわゆるゾンビ問題が発生する恐れも出てきます。実際に、現在、先進国で行われている大規模なビジネス支援プログラムが「ゾンビ化」を引き起こす恐れがあるとの懸念が多くの政策担当者やジャーナリストから表明されています。このような指摘の一方で、政府の企業支援策がどのような企業に向かっているのかについては、プログラムの対象者に関するデータがないためにあまりわかっていません

この問題に光を当てるため、東京商工リサーチ(TSR)と東京大学政策評価研究教育センター(CREPE)は、新型コロナウイルスの影響に関する特別アンケート調査を共同で企画・実施しました。2020年10月下旬から11月上旬にかけてTSRメールマガジン購読者を対象に行われたウェブアンケートには約5000社の企業から回答をいただくことができました。この調査の中では新型コロナウイルスのショックによる売上の減少、および様々なビジネス支援プログラムの申請と承認に関する質問が含まれています。具体的には、雇用調整助成金、持続化給付金、家賃補助といった補助金・助成金、税制優遇措置、政策金融公庫と商工中金ならびに民間銀行によるコロナ関連特別貸付制度や通常貸付への申し込みと承認の状況についての質問をしています。このアンケート結果に、2019年12月時点のTSRの企業情報を組み合わせて、コロナ前の各企業の経営状態を把握しました。TSRデータの特性は大規模な上場企業だけでなく小規模な非上場企業も含まれている点にあります。このように作成されたデータを使ってコロナ支援策が企業間でどのように配分されたかを検証しました。

どのような企業が支援を受けるかの分析にあたって重視したのは、2019年12月時点のTSRが付与した企業の「評点」です。評点は『経営者能力・成長性・安定性・公開性及び総合世評』の4つの視点で総合的に企業を評価したもので、民間企業の審査部門、経理部門、中小企業の経営者が取引時の信用指標として活用しているものです。

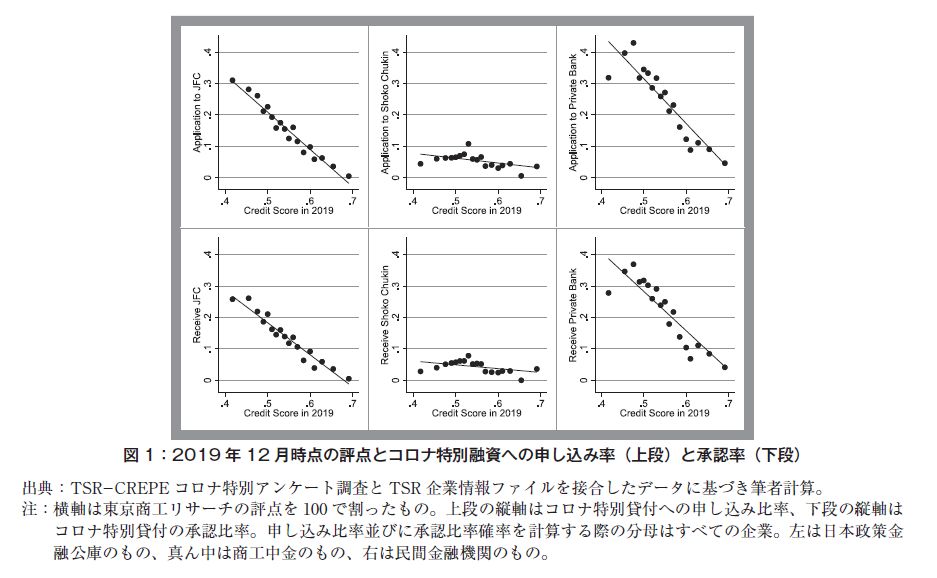

様々な企業支援策の中で、大きなものは政府が債務保証の付与あるいは利子補給をするコロナ関連特別貸付です。そこで図1ではコロナ関連特別貸付へ申し込んだ企業の割合並びに承認された企業の割合と2019年12月時点でのTSR評点との関係を示しています。

この図から明らかなのは日本政策金融公庫(左)と民間金融機関(右)の両方において、上段のグラフが示すように2019年12月時点の評点が低い企業のほうが特別融資に申し込む割合が高いことです。さらに下段のグラフが示すようにこれらの二つの金融機関においては評点の低かった企業のほうが承認比率も高かったことが明らかになっています。これらの結果はもとより評点の低かった企業のほうがコロナ特別融資を受けている可能性が高いことです。一方で商工中金(中)に関しては他の2つの金融機関に比べると関係はそれほど明確ではありません。また、追加的に貸出金額を対象にした分析も行いましたが、評点の低い企業のほうが多額の借入を行っている傾向があることも明らかになりました。

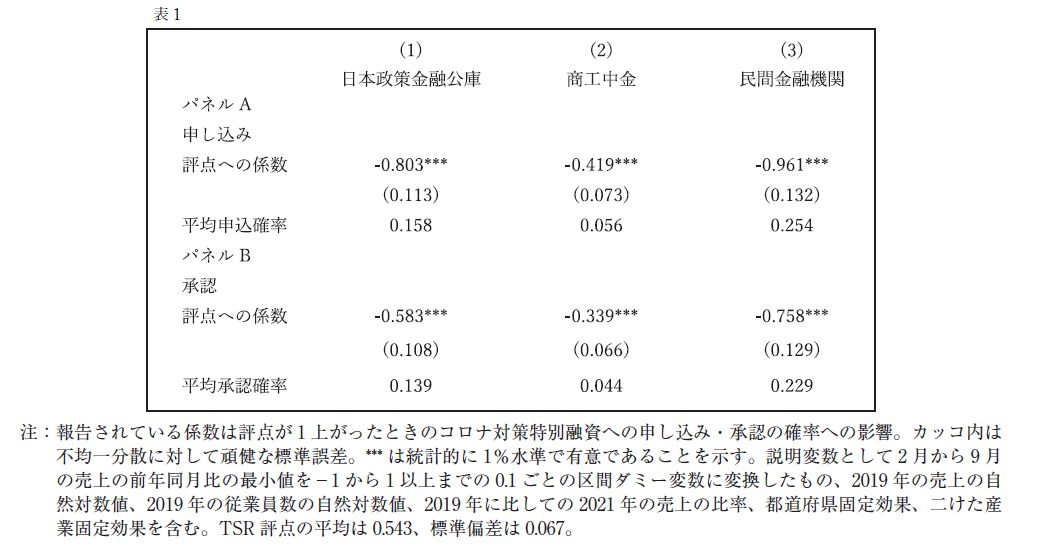

このような評点の低い企業のほうがコロナ特別融資の受け取りを受ける割合が高いという関係は、もともと評点の低かった企業のほうが、コロナの影響をより強く受けて売上が減少したことによってもたらされたのかもしれません。この点をより明確にするために、2020年の2月からの毎月の売上の前年同月比の最小値をはじめとするコロナ禍の影響をとらえる様々な変数を説明変数として追加した分析も行いました。表1はこの推定結果をまとめたものです。

この表1の第1列パネルAの結果はTSR評点が0.1下がると日本政策金融公庫の特別貸付への申し込み確率が8%上がると推定されることを示しています。TSR評点のサンプル内での標準偏差は0.067で、平均申し込み確率が15.8%であることを考えると無視できない大きさであるといえます。パネルBに報告されている承認確率へのTSRスコアの影響に議論を移すと、TSR評点が0.1下がると特別貸付の承認確率が6%上がります。申し込みとの差の2%ポイントは評点の低い企業のほうが申し込んでも承認されなかったことを示しています。このようにTSR評点が低い企業のほうが特別貸付の申し込み確率と承認確率の双方が高いという傾向は商工中金や民間金融機関でも見られる傾向です。特に民間金融機関においてはその係数の大きさから、コロナ前からTSR評点の低かった企業のほうが、コロナからの直接の影響が同じであったとして、特別貸付に申し込み、そして承認させる確率が高かったことを物語っています。これは、貸付にあたり政府保証がついていることなどによって、民間金融機関の貸し付けの際の審査が厳しくはなかったことを物語っています。迅速な融資の実行が求められていたため、それはやむを得ない側面があったわけですが、もとより経営状況が思わしくない企業に貸し付けが回ってしまったという面があったことは念頭に置いておく必要があります。

このほかに、各金融機関がコロナ関連特別貸付や通常の貸付をどの程度の金額実行したのかのデータもアンケートではとられています。そのため、データでとらえられる範囲での貸付総額のうちどれくらいの割合がコロナ前から経営状態が望ましくなかった企業に向かったのかを概算することもできます。論文中ではTSRが「一応警戒」を要するとする評点0.5未満の企業にかしつけられた割合を計算しましたが、その割合は全体の19%でした。

また、論文の本体の中では雇用調整助成金、持続化給付金、家賃補助、納税猶予などの制度への申し込みと承認に関する分析も行っていますが、コロナ前のTSR評点が低かった企業のほうがこれらの制度に申し込み、承認されている確率が高いことがわかっています。

新型コロナウイルス感染拡大のような非常事態においては、迅速な企業支援が求められます。しかしながら、その迅速な対応が経営状態のもとより悪かった企業の支援策となってしまう傾向があることもこの分析から明らかになりました。今後、ワクチン接種が進み、治療薬が開発されるなど、医療面でのコロナ対応が進むにしたがって経済へのダメージは和らぎ、ニューノーマルへの素早い適応が要求されるようになると予想されます。そのような局面ではこの分析で指摘したような企業支援策の潜在的な副作用を考慮に入れながら出口戦略を考えていく必要があります。

この論文では、どのような企業がコロナ対策の企業支援策の受け手となったのかに焦点を当てて分析を行ったため、これらの企業支援策がどの程度、企業の存続を助け、雇用を守ったのかという政策本来の目的がどの程度達成されたのかは分析していません。政策の効果に関する分析は今後の課題として残されています。

本稿は「Takeo Hoshi, Daiji Kawaguchi, Kenichi Ueda (2021) “The Return of the Dead? The COVID-19 Business Support Programs in Japan,” CREPE Discussion Paper #100. 」(http://www.crepe.e.u-tokyo.ac.jp/results/2021/crepedp100.html)の主要部分を一般向けに解説したものです。

東京商工リサーチ ニュースリリース「日本における新型コロナウイルス対策の企業支援プログラムに関する研究論文の発表について(https://www.tsr-net.co.jp/release/detail/1187917_1522.html)」

また星岳雄・東京大学大学院教授の2021年5月13日付日本経済新聞『経済教室』では、企業支援策を含む、より広い論点でコロナ対応の経済政策のあり方について議論しています。あわせてご覧ください。

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2021年5月27日号掲載予定「特別寄稿」を再編集)