2020年「障害者福祉事業」倒産と休廃業・解散調査

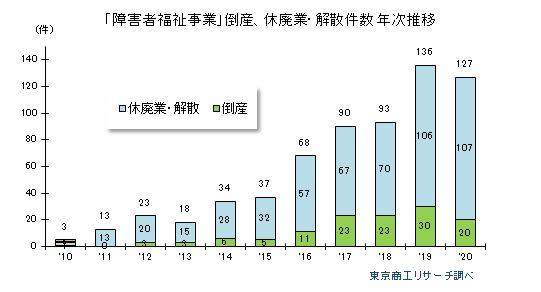

2020年の「障害者福祉事業」の倒産と休廃業・解散(以下、休廃業)は、合計127件(前年比6.6%減)だった。2013年以来、7年ぶりに減少したが、2019年に続き2年連続で100件を上回った。

倒産は20件(同33.3%減)と、新型コロナ支援効果で抑制された。一方、休廃業は107件(同0.9%増)で過去最多を更新、明暗を分けた。休廃業が増えた要因は、慢性的な人手不足に加え、コロナ禍の感染防止対策への負担増など、深刻な業績低迷も大きい。

近年、障害者の雇用機会は拡大している。「障害者雇用促進法」が2009年に改正され、障害者の雇用が増加している。2013年には「障害者総合支援法」への改正で、民間企業の障害者福祉事業への進出が広がっている。

だが、2020年に倒産した20件のうち、8件が「放漫経営」で経営健全化に課題を残している。また、20件すべてが従業員10名未満の零細規模だったことから、小・零細規模の事業者も長期的な運営を維持できる支援制度が求められる。

コロナ禍での障害者福祉サービスの提供には、感染防止対策が欠かせない。こうした負荷は、人手不足などで経営が厳しい障害者福祉事業者には重しとなる。2021年度の障害福祉サービス等の報酬改定は0.56%のプラス改定で、感染症や災害への対応力強化、サービスの持続可能性の確保などが盛り込まれた。だが、報酬が改定されても経営の二極化は進んでおり、コロナ支援で下支えされた障害者福祉事業の倒産や休廃業は高水準を維持する可能性が高い。

※ 本調査は、「日本標準産業分類 小分類」のうち、居住支援事業と就労継続支援A型など「障害者福祉事業」の倒産と休廃業・解散を2010年から抽出し、分析した。「休廃業・解散」は、倒産(法的整理、私的整理)以外で、事業活動を停止した企業と定義した。

倒産は大幅減、休廃業は過去最多を更新

2020年の「障害者福祉事業」倒産は20件(前年比33.3%減)で、過去最多を記録した2019年(30件)から約3割減少した。政府や金融機関などの新型コロナ支援策で資金繰りが緩和し、倒産を抑制した。

2000年から2006年まで「障害者福祉事業」の倒産は発生がなかった。だが、2006年4月に障害者自立支援法が施行され、規制が大幅に緩和された。また、2013年4月に障害者総合支援法に改正されると、新規参入が加速した。ただ、助成金などが目当ての安易な事業計画もあり、倒産は2019年まで増勢をたどっていた。

一方、2020年の休廃業は107件(同0.9%増)だった。これまで最多の2019年(106件)を上回り、調査を開始した2010年以降で最多を記録した。新型コロナ支援を受けながらも事業継続が難しい事業者が、体力のあるうちに事業停止を選択するケースが増えたようだ。

原因別では、最多が事業上の失敗と販売不振で各8件(構成比40.0%)だった。安易に参入した事業者の放漫経営が目立つほか、売上不振による倒産が大半を占めた。

負債額別では1千万円以上5千万円未満が全件の20件で、「障害者福祉事業」の倒産の小規模化が進んでいる。

従業員数別では5人未満が16件(構成比80.0%)と8割を占めた。次いで、5人以上10人未満が4件(同20.0%)と従業員数別でも小規模化がみられた。

資本金別では、5千万円以上の発生はなかった。最多は、1百万円以上5百万円未満が8件(構成比40.0%)と4割を占め、特定非営利活動法人(NPO)など個人企業他が5件(同25.0%)と続く。

地区別では、近畿が6件(構成比30.0%)で最多。次いで、九州4件(同20.0%)、東北と関東、中部が各3件(同15.0%)、中国1件(同5.0%)の順。

北海道と北陸、四国は、発生がなかった。

「障害者福祉事業」の倒産では、放漫経営が目立つ。事業計画が甘く、当初計画の収入に達せず、事業継続を断念するケースが多い。また、賃金を支払わず書類送検された事業者や、障害者雇用を装い給付金を不正受給した事業者など、悪質な事業者の倒産も発生した。

厚労省は、2021年度に雇用確保や知識の向上などを進める就労継続支援A型の基本報酬を見直す方針を打ち出している。これまでは単純に1日の平均労働時間に応じた報酬が算定されていた。見直し後は、労働時間だけではなく収支状況や利用者の働き方、職員のキャリアアップ、地域との連携を事業者が自身で評価するスコア方式を導入する。

スコア方式の導入後は、評価改善を目指す動きが進み、事業者のサービス向上や経営強化につながることを期待している。一方、経営者や事業者の能力が足りない場合、逆にスコアが伸びず、報酬が減額される可能性もあり、これまで以上に二極化が進行するとみられる。

コロナ禍で、障害者福祉事業者は感染防止対策を実施しながらサービスを提供している。もともとの景気低迷にコロナ禍がのしかかるなか、大半の事業者は生産性の改善が大きな課題になっていた。今後は、報酬改定を契機にした競合の激化で小規模事業者を中心に、倒産や休廃業の件数は増勢が強まりそうだ。